农业衍存原理第二章:农业的自然学渊源

亚里士多德说:自古以来,人们开始哲理探索都应起于对自然万物的惊异。

有一个现象司空见惯,但仔细琢磨又觉得奇怪:所有动物似乎都是接受自然的馈赠,在自然中觅食。为什么只有人类的所有生产资料和生活资料都需要自己生产?用《圣经》的话讲“终日劳作,始得温饱”。赫拉利在《人类简史》中也认为,农业是人类灾难的开始。所谓农业时代,就是自然不再给人类提供生存资源,一切生产资料必须自己制备的时代。

百度百科的定义:农业是利用动植物的生长发育规律,通过人工培育来获得产品的产业。此定义简化下:农业是产业。显然,由于物演的链条过长,这个局限于人类社会的定义已经遮蔽了农业的自然学渊源。

下面,分四个方面阐述。

1、农业的自然学渊源

2、农业的定义

3、农业的存在性

4、物演视角下的旧词新解

1、农业的自然学渊源

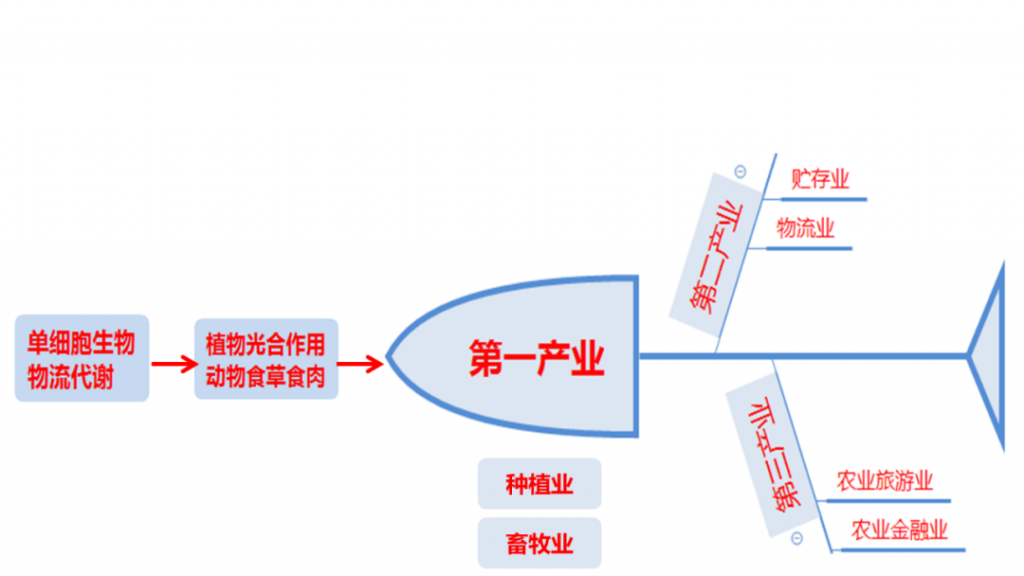

地球上绝大多数能量都源自阳光。最早,单细胞生物利用细胞膜吸收阳光即可生存。6亿年前,当单细胞生物被另一个同类吞噬,没有消融,变成了它的细胞核,于是真核生物出现。4.1亿年-3.6亿年前,海洋生物登上陆地,植物和陆生动物相继出现,3.3亿年前地球开始变绿。植物的化合作用功能仍然源自古老的单细胞生物,而动物丧失了光合作用功能,但趋光性是对单细胞生物特性的遗传,直到人类也不例外。例如飞蛾扑火,向日葵逐日,再如,婴儿喜欢盯着灯看。当然,爬行动物也需要依靠阳光充电。在巴西,听当地人讲有很多会发光的真菌,利用昆虫的趋光性帮它们传播孢子。新西兰的萤光虫也利用飞虫的趋光性捕食。

生物出现前,粒子→原子→分子处于释能状态。生物出现后,需要吸收能量维持生存。植物尚可自养,动物则完全沦落为异养存态。但好歹动物尚可享自然之天成。1万年前人类,却被从伊甸园中赶了出来,躬身锄禾,“终日劳作,方得温饱”。那么,人类是“天之骄子”还是“天之弃儿”?人类社会在不断演化过程中,耗能级别不断升级,木柴、煤炭、石油、核能,能源危机不断发生。这是熵增定律在物演上的贯彻。

单细胞生物细胞膜的物能代谢→植物的叶绿体光合作用→动物的捕食→人类的农业→人类的一切工作。这里的“人”不是指农民,而是指所有人。人类工作和动物觅食并无本质区别,写字楼白领伏案打字与农民躬身种田并无本质区别,都是获得食物和能量的求生手段。工作是为了钱,钱是为了买食物,最终目标是获得能量。但我们已经离阳光越来越远,那是物演链上单细胞生物获得能量的方式,时间已经过去了37亿年。

当然,自然界没有飞跃,任何划分都是主观武断,实际上演化过程应该是连续变化的量变。如能光合作用的动物,也有能捕食的植物。

人类的农业是从37亿年前单细胞生物的细胞膜物能代谢功能一路演化而来的,是存在物的滋养子系统,更深远地讲,起源于137亿年前始于粒子演化的熵增定律。这是农业的自然学渊源。

2、农业的定义

基于农业的自然学渊源,给农业下两个定义,广义定义和狭义定义。

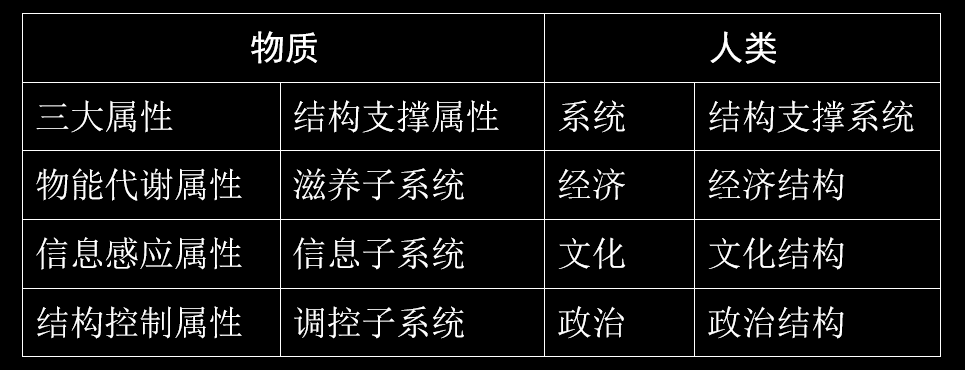

广义定义:137亿年物质演化的物能代谢属性和37亿年生物演化的滋养子系统。如前所述,生物,乃至物质的物能代谢属性,作为属性需要结构作为支撑,于是形成了滋养子系统。这是人类经济和经济结构的起源。

狭义定义:人类智质性状分化构合的滋养子系统的基础。

狭义定义了把农业经济中浅层的人文现象追溯成深层的自然现象,而且暗含着广义定义。人类农业的初级农产品源于植物细胞对太阳光的光合作用,37亿年前的单细胞生物是所有生物的始祖。它至今仍活在每一个生物体内,包括人体。这就是物演的遗传性和万物一系的体现。哲学化的表达是黑格尔的话:一粒种子包含了未来的所有果实。诗歌化的表达是布莱克的诗:一沙一世界。

本文主要讨论狭义定义,也就是人类社会的农业。即:农业是构建在人类智质性状分化构合上的滋养子系统的基础。该定义重点落在三个要点上:

第一个要点是智质性状分化构合

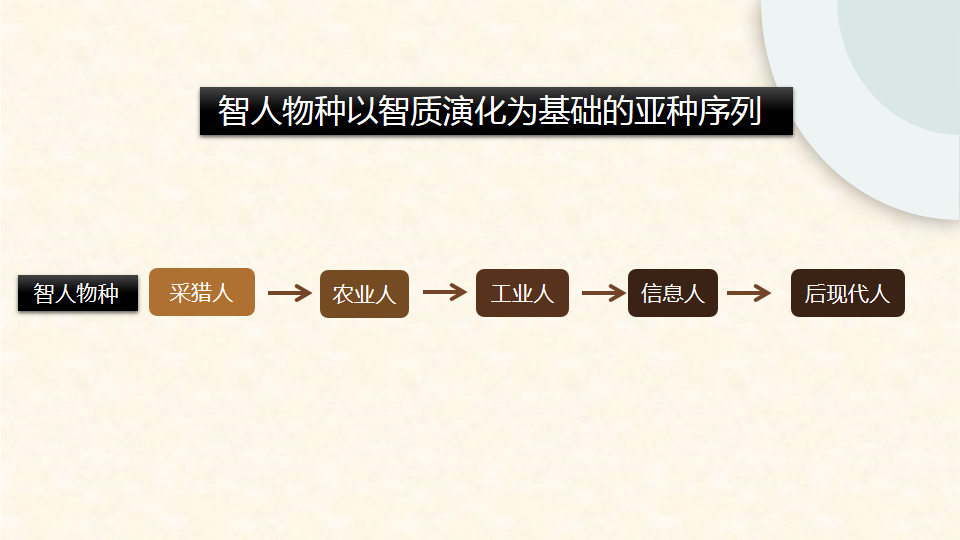

物质演化即分化,人类之前的生物社会以体质性状分化为主,如通过基因突变,动物有了眼睛,能看到食物和天敌。有了腿,能跑。有了翅膀,能飞。人类出现之后,依然存在缓慢的基因进化,但演化的主要方式以智质性状分化替代了体质性状分化,而智质分化产物即人造物或工具。工具是智质载体的类体质特征,是动物体质性状的延长和补充,譬如望远镜是眼力的延长,吊车是臂力的延长,汽车是足力的延长,计算机是脑力的延长等等。基因突变导致新物种的产生。而人类的体质没有大的变化,但智质性状的变塑性和重构性更强,导致人类社会迅猛发展。人类的类体质进化放在自然物态或物种演运的同一尺度上看待,则每一个演动进化步骤都相当于一次生物变异甚或生物变种:采猎人→农业人→工业人→信息人→后现代化人。存在度一路下倾,表达在层级化的依存条件越来越多。

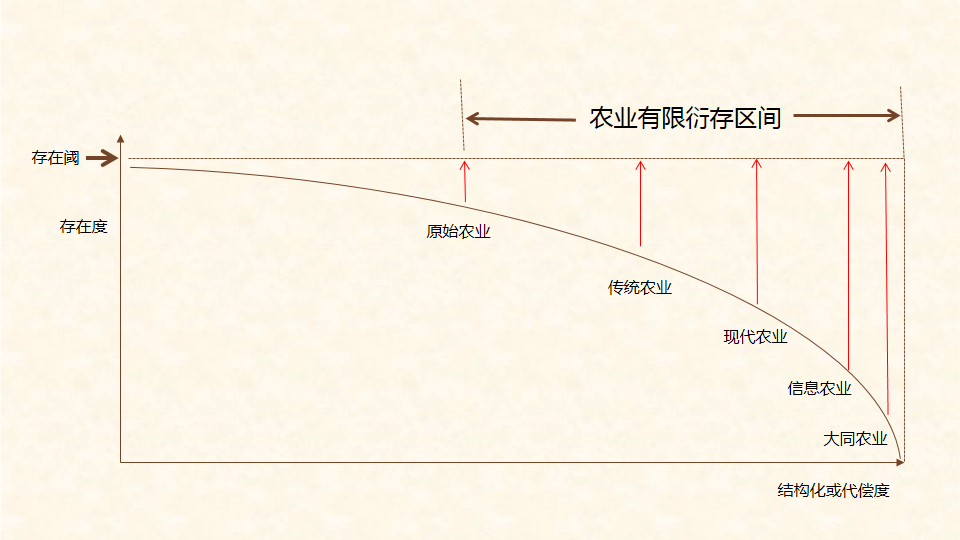

与智人物种进化序列相对应的位相性农业演化序列是:原始农业→传统农业→现代农业→智慧农业→后现代农业。

第二个要点是滋养子系统

人类社会的滋养子系统即经济子系统,包括第一产业、第二产业和第三产业。随着层层代偿和分化物的增加,人类社会直接从自然获取能量转变为获取繁复的依存条件间接从自然获取能量。于是,生产者在面对自然的外向生产的同时必须解决面对社会的内向自残问题。随着生产力的提高亦即生产者自身残化程度的提高,生产者越来越必须通过在“社会分配”中实现“生产”和“占有”──“生产”与“占有”就这样逐步分离,也就是体现在分配方式上的“劳”“获”分化现象。

“所有制”问题归根结底是自然依存结构单元的代偿性扩展。单细胞生物以个体为结构单元,实施质膜上的代谢物占有,中级社会动物以临时单生相和亲缘聚生相为结构单元对其栖居地加以领域性占有,晚级人类社会以其社会性生机整合的密聚层次作为结构单元来确立自身在自然物质依存关系中的地位。物演的分配方式演化路径为:单细胞初级社会的劳获一体→动物中级社会的按劳分配→原始社会的按需分配→农业社会的按权分配→工业社会和信息社会的按资分配→大同社会的按智分配。

步入文明阶段后,“配”离“劳”越来越远,人类不再和自然直接依存而必须通过社会化的分工协作以产出所有人需要的所有依存条件以满足需求,依存环节的增加使人类社会的依存从主要与自然直接依存变成了主要与自然间接依存。这一进程体现了分化层次、分化物的累积和人类获取依存条件的繁难。

第三个要点是基础

农业是经济子系统的基础,也是经济子系统中最直接依存于自然的切合面。不管经济系统如何演变,其最基础的功能是获得能量,维持人体生命。“民以食为天”、“人是铁,饭是钢”就是其朴素的表达。存在度下降还体现在食品的安全性和环境污染。现在,大家都讲“日子过好了”,但做梦都想着天天吃有机食品。但两百年前,中国人天天吃有机食品,所有的食品都是有机的,虽然那时候“日子过得苦”。从我吃着天然的食品到我想吃天然的食品,表达的就是人类随着衍存位相的后移,与真正的依存需要越来越远而失稳的状态。动荡的失稳经常被肤浅地表达为“日新月异”、“活跃”、“加速”、“迭代”等等。第一产业永远是经济子系统的基础,只是大家已经忽略了“无农不稳”,高歌猛进地做好“无工不强,无商不富”。

由于物质演化过程中,结构层层叠加,真正最底层最重要的需要,是安全的食品、新鲜的空气、洁净的水源,但对当下的我们而言都是奢侈品。

从深层次上而言,这种“盲存”的原因是万物的感知规定性遵循最小化原理,只对最切近的依存条件保持最大的鲜明性,其目的只是为了最有效的求存。即万物都几乎无法在横向的感知中探究清楚当下自身存在的物性规定,处于遮蔽状态。要探明农业的发生学原理,就要从纵向上追溯作为前体存在的动物社会、单细胞生物社会,甚至物理化学社会(虽然我们不习惯这么称呼)。对存在整体越来越缺乏认知,农业的发展目标与整体依存就会越来越遥远。

依存条件的丰化程度和结构的繁化程度是存在度弱化程度的指标。这标志着农业的存在度一路下倾。当下的农业一方面滋养人类,一方面毒害人类,以“危在”的方式病态地维持“伪在”的繁荣。“伪在”指任何主体的“知”都非真,但只要能满足主体存在度下的求存需要,就是有效的“知”,通常被这个存在度下的人们视为真知或真理,通俗地说法是“不管白猫黑猫,抓住老鼠就是好猫”。“危在”指随着主体衍存位相的后移,主体代偿的每一步都宣告着主体存在度的降低,这是一个越来越快趋于失存的进程。“伪在”与“危在”共同表达着代偿的终极无效性。

总之,由于分化的层级性特征,更基础的较远的前衍依存条件不免遭到遮蔽。对最重要、最基础的前衍存在的感应距离太长,大气、水、土壤等前衍存在物退化为人类社会的背景,这是环境的本质。食物的安全性对维生功能的重要性也退之其次,却对最切近的依存条件保持最大的鲜明性,比如经济繁荣、效益、品牌、文化、智能化。就像离城市越近,离自然越远,活在城市滚滚红尘中的入世的心,听不到郊外夜半寒山寺传来的出世之钟声。

3、农业的存在性

存在性三问:为何存在?如何存在?能否存在?

为何存在?为人体提供能量,作为人类依存的滋养子系统的基础而存在。

如何存在?智质高度分化,结构趋于繁化,耗能日巨,对人体危害日增,整体危机不断加深。

能否存在?初级和深加工的农产品的毒副作用小于滋养作用,才能存在。反之崩溃。小时候,“稻花香里说丰年,听取蛙声一片”,涨水季节,路上爬满了还拖着尾巴的青蛙。现在,产量是高了,但蛙声少了。熟悉农村的人都明显感觉到,现在农田里的老鼠、青蛙、蚯蚓、蛇数量急剧减少。受害的可不只是动物,还有人类自己。2012年,江苏省人民医院精子合格率大学生为30%,上班族不超过20%。那么,现在的农业发展模式对人类的长远影响呢?

坐标图中加速下倾的线为衍存偏位线,线下,会失代偿而灭归,线上,代偿无由发生。线上任一点对应作水平线和垂直线分别代表该位格的代偿度和存在度。代偿的加速意味着存在度的急速降低。这个坐标图既适用于整个物演进程,也适用于农业物演进程。

农业是人类经济子系统的基础,而经济和政治、文化不过是同一社会实体不同侧面的表达,本质上是一体的。所以,上图中的农业有限衍存区间也是人类社会的有限衍存区间。

4、物演视角下的旧词新解

农业生产

人类晚级文明社会的经济总是表达为“生产”,“生产”的本质就是对自然依存条件的模拟性重塑以弹性化地实现人与自然的依存关系,或者说是对人与自然依存关系的定位性重塑,它深在地表达着人类社会“失位”、“失稳”的弱化状态以及该状态下无法与自然直接依存的不得已。

农业经济

是137亿年物质演化的物能代谢属性和37亿年生物演化的滋养子系统,也是构建在人类智质性状分化构合上的滋养子系统的基础。

农业发展

在递弱代偿演动中,人类滋养子系统中最直接依存于自然的切合面的智质性状分化构合的存续方式。呈现为智质性状的工具化不断升级,结构日益繁化,耗能日巨,危机日深。

农业发展的层级化膨胀过程也是后衍主体人类的感应属性不断增益的代偿进程,亦即物演的进程。

农产品

农产品是凝聚智质性状的能量存在。

农业的诞生意味着人类告别了采猎时代,大自然不再为人类提供生存资源,一切生存资料必须自己制备。严格地讲,我们吃的不是天然肉,而是人造肉,不是天然蔬菜,而是人造蔬菜。农产品成为“凝聚人类劳动”的商品,由于步步分化和层层依存,人类吃到的大米都是大米的尸体,吃到的火腿肠是木乃伊,满满的防腐剂。防腐剂在抑制食品中微生物细胞呼吸和电子传递的同时,也同样能作用于人体系统。还有非法添加的化学物质,中学生从一次次食品安全事件中学到的化学知识要比中学课本深刻:苏丹红、三聚奶、激素奶、塑化剂、地沟油、镉大米。我想起《环境毒理学》的试验课,我们做半致死量试验,捏开小白鼠的嘴,用注射器喂毒液时,觉得它真可怜!但人类何尝不是一只只大型的白鼠?

农业产业结构升级

农业产业结构是物演层级越来越多、越来越复杂的社会性生机重组在农业上的表达。每一步逻辑变革或科技革命都是对这个农业产业结构的升级,也是人类依存条件层层叠加化的升级。

比如,由于存在度递弱,而层层分化出的分化物。第二产业、第三产业依次从第一产业中分化而出。我们企业流程管理的鱼形图或树状图,就是分化进程的体现。

可见,农业产业结构升级从37亿年前单细胞生物就已经开始。

货币

货币是弱化衍存物与分化物层层依存的智质性状。单细胞初级社会,直接通过细胞膜物能交换完成依存。动物中级社会,直接面向自然实现依存。而人类晚级社会,随着步步分化和层层依存,人类的生存已从面向自然走到面向社会,社会直接就成为了我们的生存结构。就需要货币成为媒介,使人类这一弱衍主体容易实现与层层分化物的依存。

货币的发展序列:贝壳→贵金属→纸币→电子货币→去中心化的比特币。未来为了防止中心化的组织滥发货币,造成货币贬值,比特币等分布式记账式信用货币会成为趋势。

从整体上看,随着依存层级化的累积,越后衍的层级的货币工具越虚化,因为越后衍的层级智质代偿的比重越大。

农业技术

人类感应属性增益和智质性状在农业上的表达。哲学分科为科学,科学的应用即为技术。

农业机械

人类智质性状表达为工具化在农业上的应用。本质上是体质的延伸,具有类体质特性。

恩格尔系数

经济学定义是食品支出总额占个人消费支出总额的比重。该系数越低,表明生活水平越高。

但该系数恰好反映了人类越来越远离自然直接依存,在自然间接依存上一路狂奔,导致依存条件越来越多,依存层级不断累积,人类存在度的持续下倾。

恩格尔系数的提高并不反映生活水平的提高,而是提示人类生活成本的提高,生活必需品不断增加。

杂草

草是人类的前衍存在物,它构成了地球的皮肤,是人类依存物之一。所谓杂草,是人类中心主义视角下“长错地方的草”。

草甘膦很可能是儿童过敏的凶手。人类为了对付杂草发明了转基因技术,却可能在要杂草命之前,先要了自己的命!

创新能力

从万物具有感应属性,到人类的感应属性膨胀至能感知万物。相对于其他万物,人类的依存条件最多,精神结构也因此最复杂,但人类引以自傲的精神或最高智慧只是自然赋予人类面对最艰难的生存形势下的求存必需能力,是人类存在度至弱的表达,也是最失位最失稳的体现。

农业发展的定位和战略

这些管理方法都是逻辑模型。在物演上体现为对农业时空追寻,定位是为了对社会、自然依存条件的模拟性重塑以弹性化地实现农业与自然、社会的依存关系。

定位是结构位置的确认,战略是定位基础上的方向指引,共同完成农业在自然和社会结构中的依存。

但随着农业生产者感应的复杂化和感应对象的繁复化,实现定位将越来越难。

乡村旅游

我们从灵长目动物步步分化而来,历时上千万年,从森林到农村再到城市,离进化的栖息地越来越远。我们在自然中会觉得放松、愉悦,潜意识深处,那是进化刻进基因的记忆,是对回归高存在度的渴望。

1、农业的自然学济源 2、农业的定义 3、农业的存在性 4、物演视角下的旧词新解

在第二章中,我从以上四个方面探讨了农业的自然学渊源和农业的存在度。万物的演化是存在性、感应属性和结构属性的一体衍运。下面两章,分别从感应属性和结构属性两方面讨论。

特别声明

本文图片来自网络,版权归原作者所有。本文原创微信公众号”韩金量观世界“,版权归原作者所有。刊登已得到作者授权。

参考文献

赵林,古希腊文明的光芒(上下)

罗素,西方哲学史(上下)

柏拉图,《理想国》

黑格尔,《小逻辑》

黑格尔,《法哲学原理》

康德,《纯粹理性批判》

康德,《实践理性批判》

康德,《判断力批判》

笛卡尔,第一哲学沉思录

叔本华,人生的智慧

叔本华,作为意志与表象的世界

尼采,查拉图斯特拉如是说

海德格尔,《存在与时间》

阿尔贝·加缪,西西弗神话

波伏娃,第二性(上下册)

维特根斯坦,逻辑哲学论

伽达默尔,真理与方法

邓晓芒,哲学起步

华东师范大学,形式逻辑

胡世华,数理逻辑基础(上下)

马克思主义哲学,高等教育出版社/人民出版社

特里·伊格尔顿,马克思为什么是对的

冯友兰,中国哲学史(上下册)

王东岳,《物演通论》

老子,《道德经》

《庄子》

查德·福提,《生命简史》

史蒂芬霍金,《果壳中的宇宙》

理查德·福提,《能量与文明》

威廉·C·伯格,《生命大趋势》

仇子龙,《基因启示录》

达尔文,物种起源

理查德·道金斯,自私的基因

尤瓦尔·赫拉利,人类简史

尤瓦尔·赫拉利,今日简史

尤瓦尔·赫拉利,未来简史

约翰内斯·克劳泽,智人之路

德内拉·梅多斯,《系统之美》

蒋高明,生态农场纪实

理查德·梅比,杂草的故事

费孝通,乡土中国

乔玉辉,有机农业,化学工业出版社

吴敬琏,中国经济改革进程

温铁军,从农业1.0到农业4.0

萨拉·罗斯,茶叶大盗

瓦茨拉夫·斯米尔,石油简史

梁鸿,中国在梁庄

梁鸿,出梁庄记

芥川龙之介,《竹林中》

纪伯伦,散文诗集《先知》