农业衍存原理第三章:农业的感应属性

137亿年物演的感应属性增益序列为:感应逻辑→感性逻辑→知性逻辑→理性逻辑。黑格尔说:人类文明从人类有自我意识为开端。所以,严格地说,人类农业是“凝聚了人类劳动”的滋养子系统的基础,体现了都是人类的理性逻辑。

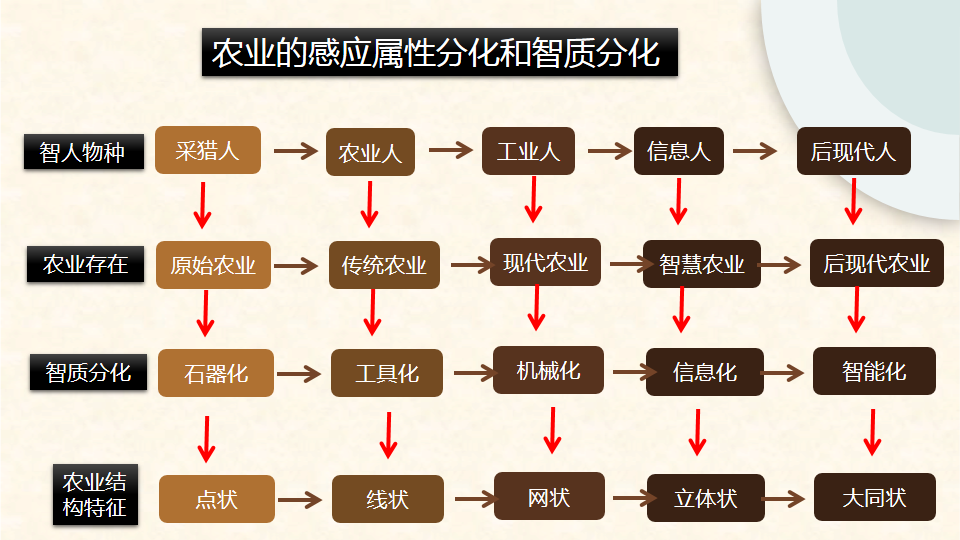

1、农业的智质性状增益序列

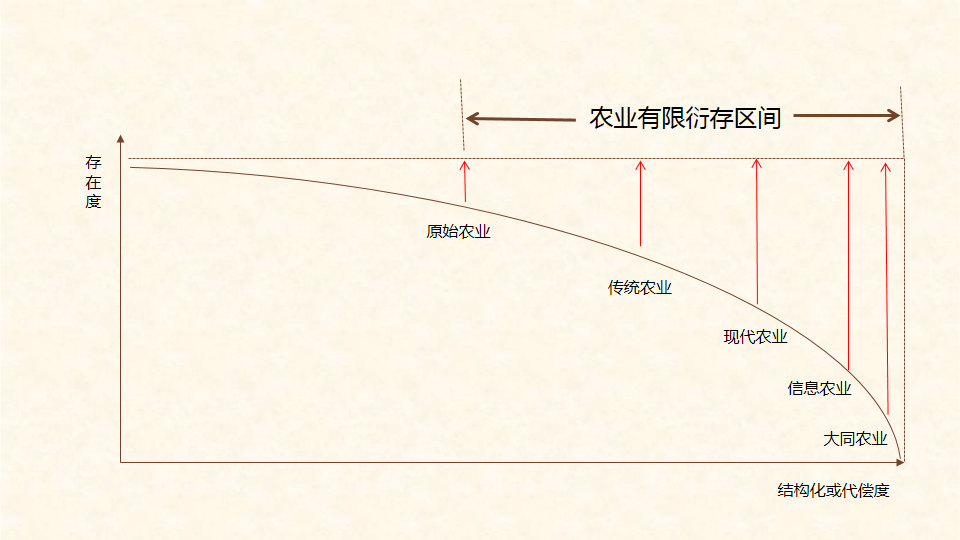

但短短一万年,农业智质性状的分化又相当于137亿年物质演化史的感应序列增益的快速重演。人类社会的智质性状分化接续动物社会的体质分化,体现为工具化。于是,农业在感应属性上表现为工具化的快速演化:石器化→铁器化→机械化→信息化→智能化。对应农业的结构存态序列:点状的原始农业→线状的传统农业→网状的现代农业→立体的智慧农业→大同的后现代农业。农业的发展伴随着对生态的破坏,更准确地说是对前衍存在物和自身的伤害。而且,代偿度越大,或者说能力越大,破坏性越强。厌氧的蓝绿藻吸收C02,排出O2,其实也是污染它的生存环境。它们花了十多亿年,才形成适宜好氧生物生活的大气环境。但人类在工业革命后只用了三百年时间,C02排放量就已经把地球加热了0.8 ℃。

石器化。原始农业的石器化时代,一般认为直立人历时300万年左右,但《智人之路》认为智人的历史也就60万年左右,以采集和狩猎为主。又可分为旧石器时代和新石器时代,新石器时代起于1万年前左右。世界各地开始作物栽培,首先开始于“新月沃土”地带和上亚细亚,对应今天中东两河流域和土耳其。8000年前,小亚西亚农民把农业生产技术带到欧洲。5000年前,南美开始种植玉米。按智质性状划分,相应的人类可以视为旧石器人和新石器人亚种。现在全球种植的150多种作物和马羊牛猪犬鸡等“六畜”是该时期开始驯化的,种植逐步替代了采集和狩猎。

在这个时期,“刀耕火种”破坏了大量的森林资源。说我们的祖先与自然和谐相处,实在是误会。这种砍伐一直延续到传统农业时代,在《诗经·皇矣》,“作之屏之”,“修之平之”,“启之辟之”,“攘之剔之”。大意就是清除灌木,砍伐山林,清理杂树,去掉直立的或横卧的枯木,用来种田。

铁器化。距今5000年左右,铜器的使用要早于铁器。由于生产水平的提高,种植业取代了采集和狩猎的生产方式。在这个阶段,东方民族持天人合一的思想,西方在宗教束缚下,智质分化受到抑制,处于低分化状态。有人好奇,上帝在创造宇宙之前做什么?神学家圣·奥古斯丁答:“不可以此为笑柄,它正为那些寻根问底的人们准备地狱。”传统农业以生产方式以精耕细作的自耕农为主。形成小型生态系统:秸秆、杂草喂家畜,家畜粪便肥田,有效地维持了生态系统的平衡,避免了农业存在度的流失。我去荷兰风车村也见识了荷兰牧场的循环农业:风能和太阳能的普遍利用、水资源的循环应用。

但大尺度上,依然存在着生态破坏。上古时期,犀牛分布广泛于北方,由于捕杀和生态破坏,逐渐灭绝。四千年前的商代,大象尚出没于中国的黄河流域。在《诗经》的时代,黄河水还是清的:“河水清且涟猗”。1700年,岭南有一半土地为森林覆盖,但到1937年减少为5%到10%。大规模的森林砍伐发生在18世纪,农民周期性地放火烧山,造成了森林面积的逐渐减少。

机械化。始于18世纪,英国工业革命后,机械广泛在农业中使用。细胞学、进化论、遗传学和植物营养学取得进展,19世纪,德国的齐得勒制成DDT。到二十世纪,合成氨、氮素、六六六、对硫磷,化肥和农药工业长足发展。农业育种取得突破: 20世纪30年代美国双交玉米种的推广,由原来的亩产100kg增加到350kg。20世纪40年代墨西哥选育的矮杆、高产、抗病、耐肥、抗倒伏、广适应的小麦品种亩产由原来的50kg增加到250kg,并由此掀起一场“绿色革命”。20世纪60年代,菲律宾国际水稻研究所培育出矮杆、早熟、高产新品系IR-8,一季稻亩产可达600—650kg。该时期的农业的特征是机电工具和无机能源的大量应用;动植物育种和科学的种植与养殖;投入增加,化学品广泛应用,技术密集;产业分化,形成专业化、社会化的商品经济结构。

比如,我在新疆看到棉花使用脱落酸,集中成熟,便于机械采收。记得小时候,棉花分散成熟,采收时间要延续到十一月。

西方启蒙时代的理性主义是怀疑一切,笛卡尔怀疑感性的真实性,休谟怀疑因果关系,康德怀疑真理,波普尔怀疑科学的有效性,推动了精神的分化和科学的不断迭代,科技进步日新月异,但也陷入越发展危机越重的境地。这是代偿无效性的体现。因为感应增益序列是一个层层扭曲叠加的过程,于是人类的认知陷入一个困境:感性比后衍层级的知性、理性更稳定,但人类要说清楚感性或者说完成对感性的反思,却只有运用理性这个更不稳定的手段,层层整顿导致层层失真,以至于盲存,乃至于失存。

引领人类追求“真理”的科学家、哲学家,只是引领人类失存的代偿先行者。但丁在《神曲》中把亚里士多德和柏拉图打进了地狱第一层,引导但丁游历地狱和炼狱的维吉尔隐喻古罗马的哲学理性,象征代偿。而引导但丁游览天堂的却是贝雅特丽齐——上帝派来的使者,象征遗传。弥尔顿在《失乐园》中也隐喻,从天堂穿越混沌界就进入地狱,而混沌是未分化的状态,分化意味着存在度的下降。

信息化。20世纪下半叶发生了两个重大科学事件。一是DNA双螺旋结构的发现,生物工程广泛应用于农业,生物体内基因重组加快了物种的人工进化。二是计算机的迭代,推动了信息技术的发展,20世纪60年代,互联网产生,体外智质性状变构以指数级加速。体内生物技术和体外信息技术共同推动新的农业科技革命,将近代农业推进到现代农业。该阶段,世界统一市场形成;现代工业装备和信息技术装备普遍应用;标准化开始推行;以农产品深加工为主体的食品等多元化产品制造技术迅猛发展。如果从非生命到生命存态,存在变成了生存。那么,从传统农业到现代农业时代,人类的生存则从生活变成活着。

智能化。这是未来农业的发展形态。目前,处于该阶段的底部发展期,约从2010年开始。传感器、智能控制、大数据分析普遍使用,农业的智能指数直线上升。

还有些农业发展历史的划分方法。如欧洲近代农业经历4个阶段:农业1.0:始于1900年,农业机械化;农业2.0,始于1950年,农业生物革命;农业3.0,始于1990年,精准农业;农业4.0,始于2010年,数字(智能)农业。

这一划分也体现了农业的智质性状和工具化的单向增益,更符合递弱代偿的原理。

此外,温铁军在《从农业1.0到农业4.0》中划分:农业1.0:殖民化与规模化为特点,以美国、加拿大为代表,高投入高耗能高污染,也可称为“石油农业”;农业2.0,工厂化与设施化为特点,是当今世界上最普遍的农业模式,以农业1.0为前提;农业3.0,与第三产业结合为特点;农业4.0,是农业3.0的进阶版,利用互联网,以社会化生态农业为目标,即用互联网升级生态农业。

这一划分始于大航海时代,强调四个阶段不是线性单向的升级路径,农业1.0和农业2.0是不可持续的,农业4.0是未来世界农业的发展方向,中国农业发展的出路是“农业3.0+4.0”。即工业文明向生态文明转型,产业化农业向农业可持续回归。

以上两种划分的视野都局限于近代农业,没有整个农业,更没有整个物演的纵向视角,不能发现农业的自然渊源。

2、农业感应属性增益

存在度的下倾的同时,感应属性和结构属性同时增益。这部分讨论主要的感应属性。遗传属性、感应属性、感应属性、物能代谢。

遗传属性增益

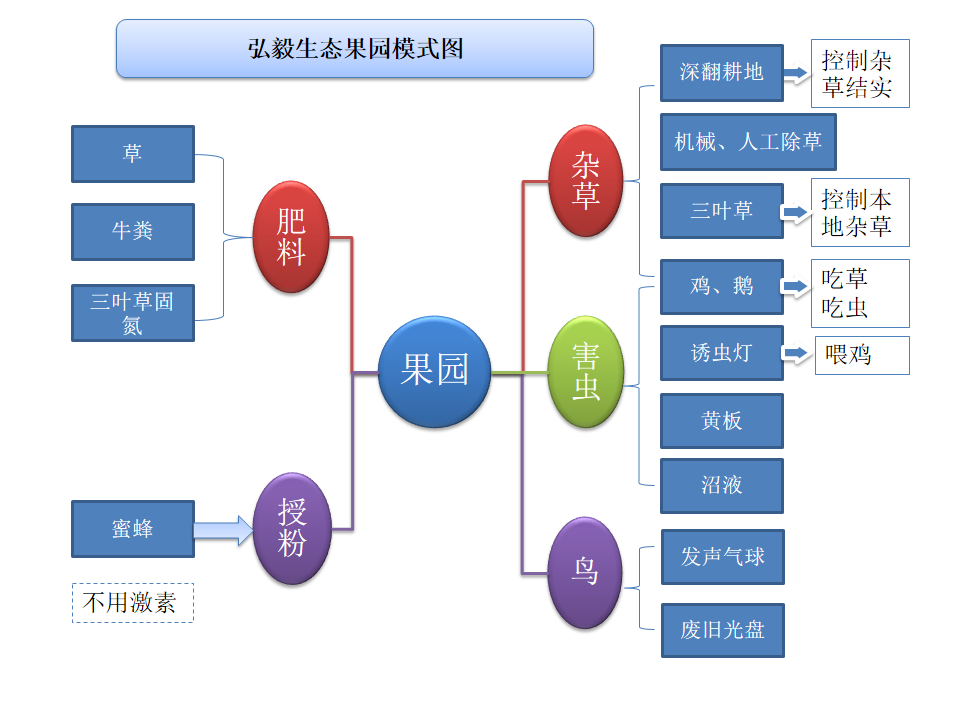

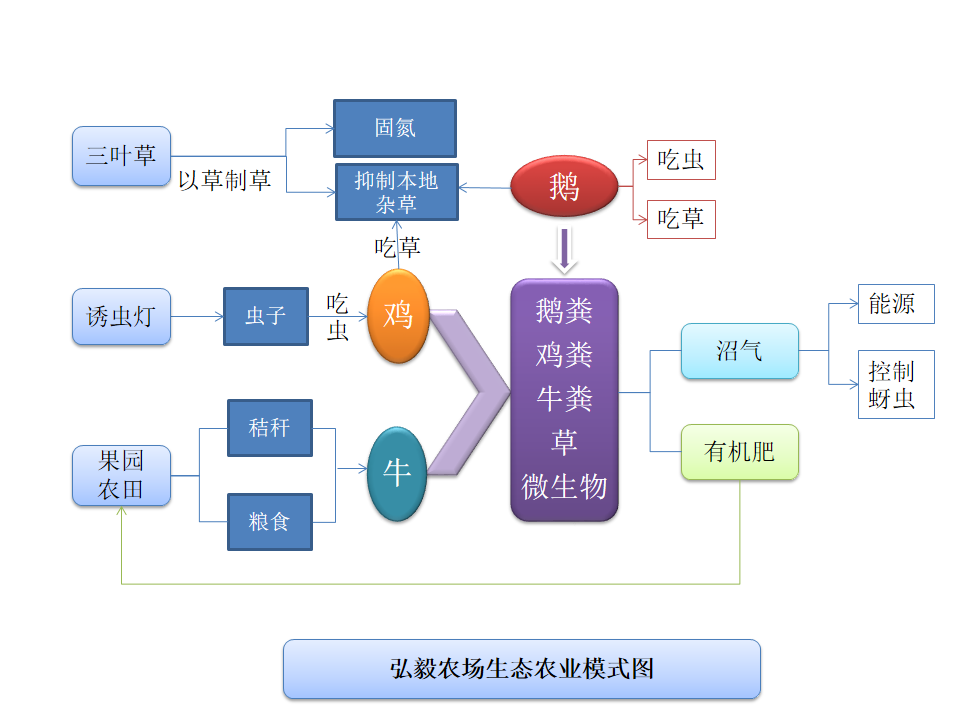

遗传性有两个比喻,一个文学化,一个哲学化。文学化如《小窗幽记》所言:“定云止水中,有鸢飞鱼跃的景象”。哲学化如黑格尔所说:一粒【自在】的种子,包含了未来的所有果实。农业的遗传属性表现在两个方面:一是对存在度的维护,即表达为保守质态。在古代,《道德经》里有“弃智绝巧”的告诫、“萧规曹随”。在现代,表达为:“武装到牙齿的耕地保护制度”“最严格的环保督查制度”“绿水青山就是金山银山”。早在2003年去巴西,惊讶于巴西的环保意识。巴西规定,砍一棵树必须先栽一棵树。那时,中国很多地方还在“先发展后治污”。近年来,蒋高明研究员一直在山东搞弘毅生态农场试验。我深表敬意,“弘毅农庄”显然来自“士不可以不弘毅,任重而道远”,但又有保留地怀疑。

表层理由:一在农场上投入了科研经费;二是研究生们的免费劳动力;三是学者的非赢利动机,不能保证效益最大化;四是蒋老师在农村老家做的试验,是一个半宗族的社会。在农村租地种田,是不是熟人社会区别会很大。五是反证法。如果真的有效,很快就会复制推广,在全国开花。

深层原因:因为物演进程是单向不可逆的,中国不可能再退回儒家的泛血缘的低分化状态,更不可能回到道家的无为思想。就像鸦片战争后,张之洞提出的“中学为体,西学为用”依然体现出维护存在度的遗传性,但终于在甲午战争后,中国只能全面向西方学习,否则亡国。这同样是复制的体现。老子的“无为”思想逐步淹没于层层分化耦合而不得不“有为”的文明发展进程,以致于他的“不敢为天下先”已经被改写为“敢为天下先”。

在西方也一样,凯恩斯提倡“从摇篮到坟墓”的高福利国家就是对自由资本主义的否认,也是对代偿的抑制和对存在度的维护。

但每次遗传的努力本质上都是孕育更大的变异。就像每次平等的尝试都会导致更深的不平等。

二是复制属性。在农业中出现创新,就会从一个农户到另一个农户,从一个地区到另一个地区,从一个国家到另一个国家。否则,会因为代偿不足而灭归。如一个农户用农药治虫,你还在人工抓虫,肯定会造成成本上升,或者亏损或者卖不出,这就是“劣币驱逐良币”。甚至,你想独善其身都很难。2003年,我在法国时,听到一个趣事。按当地法律规定,葡萄园要统防统治。其他葡萄园主打农药时,有一个农场主拒绝打药,其他农场主起诉他,理由是他不打农药影响其他人的防治效果,因为害虫会迁飞。再如,十九世纪中叶,英国东印度公司委派博物学家福钧到中国安徽和福建偷盗茶树、茶种、茶叶技术,在印度广泛种植茶叶。

机械化、互联网亦然。移动互联网营销获客成本低、扩张效率高,抖音上的粉丝数量往往决定你的销售额。只要一个人用,其他人也得跟上。对一个国家也是一样。2019年厦门茶博会,我发现中国商人开始到佛祖故乡——尼泊尔种茶叶,把那块圣洁而悠闲的地方变得肮脏而喧闹。资本无孔不入,金钱彻夜不眠。当资源变成资本后,食品安全的灾难就开始了。

农业的伪在依存和危在求存,也反映了农业的“感”“应”越来越遥远的分离状态。

变异代偿属性增益

由于智质分化接续体质分化,逻辑变革和创新接续了体质的基因突变。

复制属性导致严重的同质化,反过来会促进更多的智质分化,再次复制到所有生产主体,不断循环升级,竞争越演越烈。比如食用油产业,原先我们都吃的初榨油,但如果一个加工厂发明了用化学试剂浸提法,其他加工厂也必须跟进,不然会被淘汰。再如,前文提到英国人福钧偷中国茶树和茶种在印度种植,东印度公司优化了种植、加工技术,使中国沿海地区茶叶失去了价格优势和出口市场。1882年,福州出口英国的茶叶6000万磅,占当年福建产量的70%。仅仅8年后,出口量税减到2300万磅,降幅近三分之二,很多茶农破产。

同时,不同区域的智质性状和工具化的复制扩散相当于基因的重组,又加快了变异的进一步加快。因为基因突变需要几百万年甚至上千万年,但智质分化几年、几月,甚至几周即可完成,比如,农业传感器的蕊片迭代。这就是我们感觉“科技日新月异”的本质。

农药、化肥、地膜,每次人们欣然欢呼的创新,都给自然添上了衰老的皱纹。

感应属性增益

在本章第一部分已阐述,农业在感应属性上表现为工具化的快速演化:石器化→铁器化→机械化→信息化→智能化。

工具化的快速迭代,农业生产技术的不断升级,反映出认知的游移状态或不确定状态,表达着“在”的稳定程度的下降。或者说,代偿分化达成存在度的下降。正是属性代偿造成农业存在度的下降,呈现为“危在”:

土壤污染。重金属、农业、大气沉降。1958年-1983年,在25年间,美国大泉盆地地下水硝酸盐含量增长3倍。

水土流失。2001年,美国土壤侵犯面积27.92万公顷,占耕地面积的20%。

水体污染。中国有40%的水体已经失去了生活和生产功能。30年前,老家河水可以洗菜饮用的,30年后,已经臭不可闻。每次回老家,我都想起海子的诗《两座村庄》:“有一阵新鲜,有一阵久远。”

物能代谢属性增益

随着城镇化进程加快,2012年我国城镇居民首次超过农村居民,农户户均面积增加,高标准农田整治加快,土地的宜耕性提高,机械化逐步推广,一些作物已经实现了全程机械化。相应,也推动了能源消耗的巨增。

2014年,我去美国培训,见识了规模化、机械化、高耗能的农业模式。美国农业劳动力占全部劳动人口的比例,在1900年到1970年的70年间,从40%下降到5%,而现在,农业劳动力的比例只有1.5%。机械化几乎已经贯穿了整个农业生产环节,从耕种前的犁地,到播种、灌溉,再到农作物的收割、加工,每一步都有机械的参与。那么,为农业机械化提供动力支持的什么?正是汽油和柴油。美国农场主的效益增加,靠的是规模,亩均效益是递减的,亩均的能量投入增加。北卡州立大学的教授说,所有人都应该意识到世界农业不可能走美国的模式,否则,需要拿出一半的汽油生产粮食,全世界的石油储备会在15年内耗尽。

农业能耗增加,既是对日益复杂化结构的维护,也是存在度不断下倾的体现,更是物演进程熵增定律的体现。

根据递弱代偿原理,属性的范围远大于以上遗传、变异、感应、物能代谢等四个属性。但其他属性必然也贯彻着递弱代偿原理,具有内在匹配性和统一性。因为所有属性都是对同一对象(不是客体)的描述,任何划分只是主观的武断。这些属性的规律都是递弱代偿这一条衍存律的表达,条件递增、感应属性增益、能动性扩张、结构自繁只是从不同属性、不同角度去表达同一进程而已,彼此是同步变化、互为表里的。

下面,对农业属性增益的特点总结如下:

遗传代偿属性增益,万物一系分化而弱演赓续。

变异代偿属性增益,物态丰化绵延而结构繁化。

信息感应属性增益,精神层层武断而沦为伪在。

物能代谢属性增益,耗能层级剧增而艰难危在。

简言之,随着物演进程的层级化,农业离滋养功能的起点越来越远,存在度一路下倾,以“危在”的方式病态地维持“伪在”的繁荣。危在以求存,伪在以依存。

农业的现状是科技“进步”导致,而科技是科学的应用,科学又是哲学的分科。这需要我们反思西方哲学。第一章说明了科学只是不断证伪的主观逻辑模型,科学绝不是真理,更不代表正确,只是为了求存。在原始农业和传统农业时代,跳大仙的巫师相当于当时的科学家。同理,现在的科学家在未来人的眼里也是跳大仙的。别忘了,1949年,诺贝尔生理学或医学奖颁给了“前脑叶白质切断术治疗某些精神疾病”的技术。

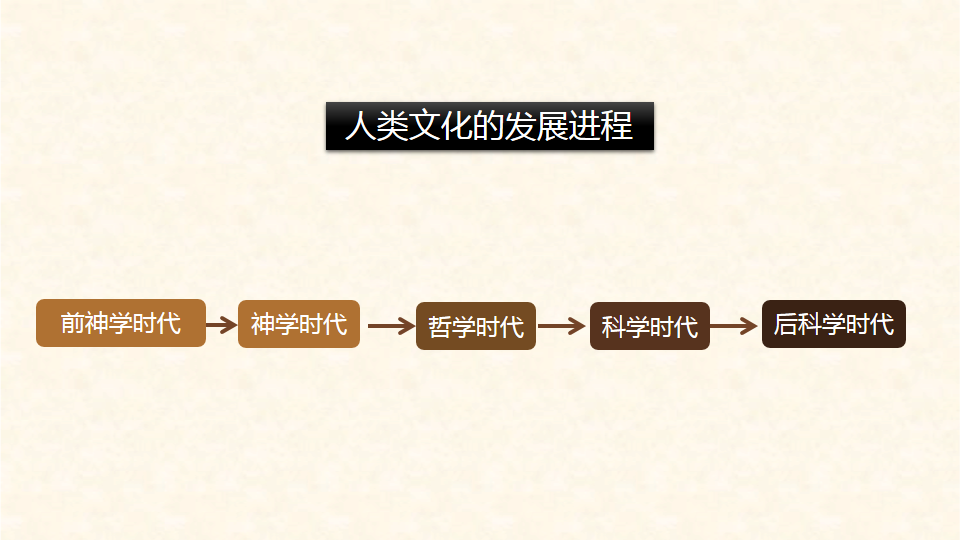

“五四运动”的主题是民主与科学,而西方文艺复兴的核心并不是但丁的《神曲》,不是达芬奇的《蒙娜丽莎》,也不是薄伽丘的《十日谈》,而是古希腊哲学的回归,把中世纪扯开一个口子。柏拉图回来了,宗教时代成为背景,科学走向前台。

中国文化处于前神学时代,中国社会的生存结构不会产生精密逻辑和高分化性的哲学体系,比如,《论语》中没有给“仁”定义,《道德经》中也没有给“道”下定义。但中国文化包含了宝贵的“天人合一”思想。甚至到熟识西方科学的康熙皇帝还认为“自古帝王皆因此而戒惧,盖所以敬天变、修人事也。” 1708年,逢旱灾他又祷告上苍,“始知幽独之诚皆在上天昭鉴中”。可见,“天人感应”“天人合一”把自然观、道德观和政治观巧妙地结合了起来,这是中国低智文化导致的低分化素质,有效留存中国和中国农业的生存度。

鸦片战争后,中国进入第三次社会转型,转型的前提是西方哲科思维中心论。于是,中国清算了传统文化,被迫从前神学时代跳过哲学阶段,进入科学时代(实际上是科技时代),这就是所谓的“弯道超车”。“敬天爱人”变成了“人必胜天”,农业节气的按时而作变成了反季节温室,割裂了人与自然的联系,但也尝到了科学时代给农业带来的生态恶果。

总之,感应或“知”的本质只是特定存在度下的特定代偿,其意义只是实现该存在度下的存在。我们在农业上的求知归根到底还是求存,求知之心愈切,说明失存之势愈迫。石头的低感应度正源自高存在度。结果是在追逐圆满中收获残缺,在求取自足中实现自失。

特别声明

本文图片来自网络,版权归原作者所有。本文原创微信公众号”韩金量观世界“,版权归原作者所有。刊登已得到作者授权。

参考文献

赵林,古希腊文明的光芒(上下)

罗素,西方哲学史(上下)

柏拉图,《理想国》

黑格尔,《小逻辑》

黑格尔,《法哲学原理》

康德,《纯粹理性批判》

康德,《实践理性批判》

康德,《判断力批判》

笛卡尔,第一哲学沉思录

叔本华,人生的智慧

叔本华,作为意志与表象的世界

尼采,查拉图斯特拉如是说

海德格尔,《存在与时间》

阿尔贝·加缪,西西弗神话

波伏娃,第二性(上下册)

维特根斯坦,逻辑哲学论

伽达默尔,真理与方法

邓晓芒,哲学起步

华东师范大学,形式逻辑

胡世华,数理逻辑基础(上下)

马克思主义哲学,高等教育出版社/人民出版社

特里·伊格尔顿,马克思为什么是对的

冯友兰,中国哲学史(上下册)

王东岳,《物演通论》

老子,《道德经》

《庄子》

查德·福提,《生命简史》

史蒂芬霍金,《果壳中的宇宙》

理查德·福提,《能量与文明》

威廉·C·伯格,《生命大趋势》

仇子龙,《基因启示录》

达尔文,物种起源

理查德·道金斯,自私的基因

尤瓦尔·赫拉利,人类简史

尤瓦尔·赫拉利,今日简史

尤瓦尔·赫拉利,未来简史

约翰内斯·克劳泽,智人之路

德内拉·梅多斯,《系统之美》

蒋高明,生态农场纪实

理查德·梅比,杂草的故事

费孝通,乡土中国

乔玉辉,有机农业,化学工业出版社

吴敬琏,中国经济改革进程

温铁军,从农业1.0到农业4.0

萨拉·罗斯,茶叶大盗

瓦茨拉夫·斯米尔,石油简史

梁鸿,中国在梁庄

梁鸿,出梁庄记

芥川龙之介,《竹林中》

纪伯伦,散文诗集《先知》