东岳哲学物演通论广州第三期线下交流

时间:2023年9月16日,地点:广州三寓宾馆,学友:刘俊、房仲明、齐晓斐、高恒、凌伟、汪烁雷。

大家聚在一起聊一聊自己的读书方法,以及分享一些自己的感悟和看法。摘录两点。

一、为什么需要寻找新文化?为什么不能用中西方文明解决现有问题?

谈到许多人常理不清中西方文明和物演通论所指引的新文明的区别。实际上,不同的生存结构都需要有其对应的文化(可视为一种感应属性)与之匹配。当今之所以需要讨论新文化,而不是陷入讨论“东方文明和西方文明谁才可以引导世界发展”的问题,是因为当前的生存结构已经变化了。

如今已经是地球村,而且中短期内看不到跨地球获取生存资源的落实可能性,但如今生存危机却已经开始显化。因此面对如此庞大的新的生存结构和生存形势(现象:信息量大、耗能大、复杂社会等),已有的文化已经注定不能与之和谐匹配。所以,才说需要寻找新文化。

新文化从何而来?它必定要继承已有的一些文明思绪,但也不会是照搬照抄。就如同要适应新环境的物种,需要遗传和变异一样,它不可能完全丢弃父母的遗传物质,但也需要有所变异(甚至有试错动荡的过程)才能在新环境中继续存续下去。也就是说,新文化肯定和中西方文明、乃至更多其他文明有关,但肯定存在很大的差异。

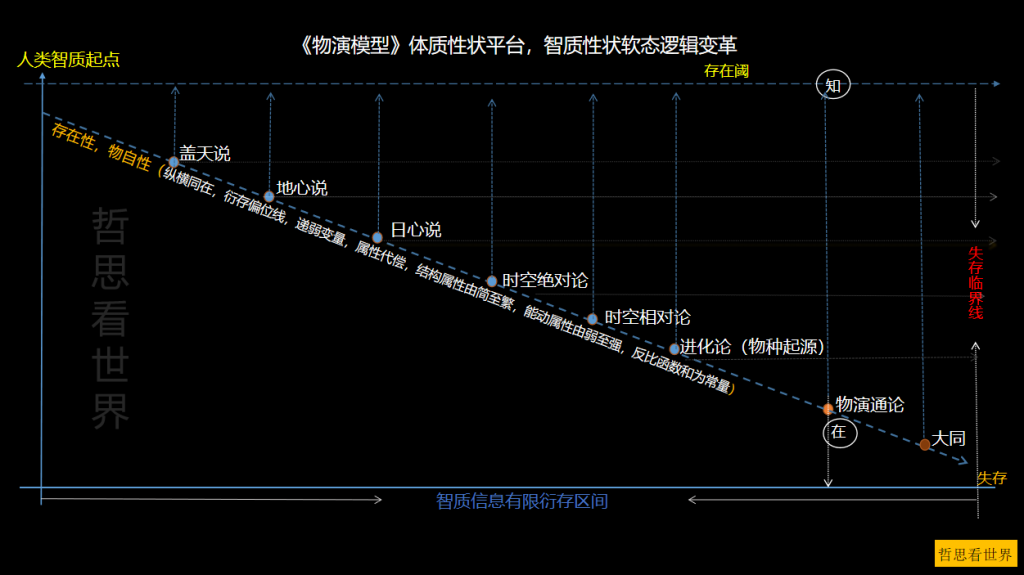

(图来自高恒师兄)

《物演通论》已经完成新生存结构(新环境)下,人类社会作为整体求存主体的“感应属性代偿”,即“知”的构建。接下去需要以及正在发生的,就是进行社会结构属性代偿,也就是调整社会结构以达成人类社会的耦合。所以,如今我们正处于社会各要素的动荡期(政治、经济、文化、环境等),即使人们并不了解和主动应用《物演通论》,也无碍于它所表达的自然律正在对整个人类社会施加影响。

二、关于对《物演通论》“求存”的误解。

还有一个较为重要的问题,就是许多读者受迫于如今网络上太多的信息垃圾,本能式的排斥一些看似危言耸听的言论,认为是在哗众取宠而获取流量收益。这的确是现实。

比如,有许多人对《物演通论》中“求存”的概念理解存在误区。这种现象普遍存在于一些科学爱好者,甚至包括一些哲学爱好者。这受限于文字表达的习惯,也是由于《物演通论》中没有明确对“求存”做出注释和定义导致的。

常有人说:按现代科学理论,原子是无生命的,无生命的物质怎么可能有主观“求存”的能力?还有人说:物质已经存在了,已经存在的东西哪里还需要“求存”?

《物演通论》的“求存”,其实并非狭义的生命阶段的“求生存”,应该理解为:“求存”的原始内涵就是维系不变,即维持、保持存在的那种需要和状态。

试问:原子已经存在了,如果没有“维持、保存存在”的需要,那它的电荷属性有什么意义?原子为什么要构成分子?

试问:人类已经存在了,如果没有“维持、保存存在”的需要,那人类的新陈代谢(吃喝拉撒)有什么意义?人类为什么还要构建所谓的文明?

王东岳先生在《知鱼之乐》的“惟求存在与通权达变”一文曾对“求存”做出补充:

我们必须首先打消一个十分常见的误解,以为只有“人”或“活物”才有求存的问题存在。其实非生物亦有,只不过是以另外的方式——即自在的方式——求存而已。这个求存的方式就是在面临失存之际变换自身的存在形态,从而也变换了自身的求存方式。换言之,物之变态由于物亦有“不变通即不足以存在”的“苦哀”,人类的通权达变之能无非是秉承了“识时务者为俊杰”的“物性之狡黠”罢了。

如果把”求存“从狭义的个体“求生存”,扩展为广义的整体存在(物类/物种)”求存续、维持和保持存在“,或许对读懂《物演通论》会有些帮助。读懂不代表一定要认可,但曲解作者原意而产生的批评和反对着实让人无言以对。