农业衍存原理第一章:物演的基本原理

越贴近于自然律的世界观,通解力度越强。所以,要分析人类社会的农业,就要把社会还原成自然,把人还原为生物,把生物还原成万物,探讨物质演化的普遍规律。

万物演化是一个简单的逻辑:貌似趋强的递弱,日益复杂的结构,看似随机的变化,早已注定的结果。这个逻辑背后的规律就是:万物趋弱演运,作为代偿,感应属性不断丰化,结构属性日益繁化。存在度、感应属性和结构属性三位一体演运。

再简洁的表达:演化是递弱的分化,分化即弱化和残化,因弱而属性增益,因残而结构繁化。

第一章,我从五个方面论述:

1、弱存演化

2、因弱而属性增益

3、因残而结构繁化

4、综述

5、原理的应用

1、弱存演化

演化存在三个疑问:万物为什么演化?演化的动力是什么?演化的趋势是什么?

第一个疑问:万物为什么演化?

一般认为“适者即强者”,可强者活得好好的,为什么要去适应?真相是“适者即弱者”,弱者才需要去适应。如果本原存在是十足的、圆满的,它的存在就应该是绝对稳定的、永恒不变的。

这里,引入存在性的概念,即一切存在物均有一个与其“存在”有关的内在宿性。存在性决定存在物能否存在、为何存在以及如何存在。所以,即使是作为演化的起点的宇宙本原存在也是不圆满的,从而驱动了万物演化的链条。于是,“道生一,一生二,二生三,三生万物”。由此,引发了宇宙演化的物态递变:奇点→粒子→原子→分子→单细胞生物→多细胞生物→人类→社会。所以,一切存在都是相对存在,都是宇宙本原存在的分化物。这可以视为遗传性,是起于同一起点的万物一系,这也是庄子齐物论的深刻之处。“自然界没有飞跃”,或者说,大自然不能容忍空白。所谓质变,在大尺度下,都是同质的连续量变。比如,不存在从非生命到生命的飞跃,生命本来就是非生命的延续,并没有严格的界限,类病毒和病毒就是过渡态的证明。我在南非约堡,听说桌山曾出土牙形动物化石,是动物和植物的过渡态。

在这个弱演层级上存在6个指标的变化:空间质量分布递减、存续时间递短、衍存条件递繁、存变速率递增、自在存态递失、自为存态递强。比如,有机物只占据重达60万亿亿吨地球的薄薄的表层。单细胞生物生存了37亿年,蚯蚓生存了5.5亿年,蚂蚁生存了2亿年,恐龙生存了4000万年,而智人才60万年,已经把自己弄得很累,把地球弄得千疮百孔。

第二个疑问:演化的动力是什么?

从上述演化层级看,存在度一路衰弱,通过代偿,试图补偿自身本性不足,构成了演化的内驱力。从演化层级看,越后衍的存在物能动性越大,能力越强,正是代偿的体现。即存在度的递弱正是通过存在者的属性代偿实现的。

而代偿既是有效的,又是无效的,有效于补助衍存者的弱化续存,无效于补助衍存者的弱化本性。正是由于代偿效价的这种两重性,才有了自然万物的勃勃生机,而活跃程度是存在度的反向指标,由此达成递弱代偿的自然原理。当然,最活跃的是人。

第三个疑问:演化的趋势是什么?

古希腊哲学家普罗泰戈拉宣称:“人是万物的尺度”,相当于中国人常说的“人是万物之灵”,歌颂人的智力和能力。倒是帕斯卡尔更深刻些,他说“人是一支会思考的芦苇”。芦苇不需要思考就能稳定生存,石头不需要长出中枢神经系统来思考“石生”,也不用长出腿来捕食和逃生,更不用以两性交合和生死交替的方式续存生命。

当第一个单细胞生物——嗜热硫细菌产生于深海热泉口的时候,物质生存能力就从“存在”变成了“生存”,从释能到耗能,从自在变成了自由,从无悲无喜变成大悲大喜,从无生无死到生死轮回。这就是生命诞生的代价。

时到今日,人类的生存度越来越低。我们赞颂生活环境干净了,但背后的原因是我们失去了在肮脏环境中生存的能力。丛林里,我们能生存吗?猫狗吃地上的食物,我们行吗?还有,没有哪种生物或存在物需要学习20多年才能独立生活。但给人的假象和错觉却是《道德经》所言:“天下之至柔,驰骋天下之至坚”。现象和本质总是相反。

再如,递弱演化还表达在从释能到耗能,从自养到异养。从原子结构层次上氢核聚变或重核裂变的释能状态,到分子结构层次上离子键能的平衡状态,再到生命结构乃至社会进化层次上的耗能日剧状态,系统结构的能量维系越来越艰巨,符合整个宇宙演化的熵增趋势,结构内能衰减的倾向是熵增倾向的同一表达。与此对应,如植物以更早的前衍存在太阳的光能自养,光能一步步转化为化学能、生物能,维护其代偿;而动物以植物或其他动物为食的异养方式,同样是间接的对光能乃至化学能、生物能的依存。

递弱演化的观点并不容易接受,这与常见的适者生存的进步论相反。拉大思考问题的时间尺度,就会得到相反的结论。前衍存在决定和限制了后衍存在的数量,否则食物链无法延续。植物量限制了食草动物数量,食草动物数量限制了食肉动物数量。于是,在物质衍化链上存在着单向逐层递弱的分布规律:空间和质量递减、存在的时间跨度缩短、衍存条件递增、存变速率递增、自在性递失,自由性递强。于是,“进化”变成“演化”和“衍化”,“适者生存”变成“弱者苟存”。在南非克鲁格国家公园,小斑马出生一小时就能走路。人呢?至少要一年。斑马一年多就能独立生活,而人呢?至少要二十三岁本科毕业,现在时间还在推迟。

回头想想两千多年前,老子在《道德经》中提出“弱者道之用”,即弱化现象是“道”的展开和实现方式。何其深刻!

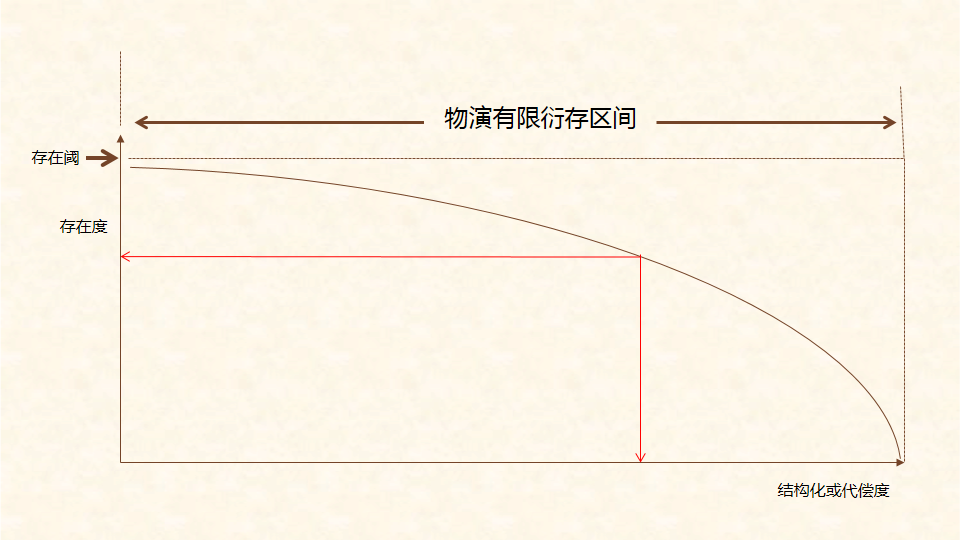

上图中,纵坐标是存在度,横坐标是代偿度,存在度和代偿度之和是恒定值——存在阈,即图中的水平线。存在度是自变递减量,代偿度是因变递增量,但代偿度和存在度归根到底都是衍存偏位线上的同一点,即感知载体作为“在者”和“知者”同一。

存在阈决定能否存在,存在度决定存在者能否稳存,代偿度使失稳的衍存者继续存在。物演是存在度一路递失的自性滚动,从存在到失存,是物演运动不可逆转的唯一走向。按递弱演化的规律,物衍即分化,分化即弱化和残化。因为弱,弱质上需要伸展功能配置。因为残,在残态上需要补合结构位点。属性增益和结构并行代偿。越残者,结构整合的要求越高,结构越为复杂。相应地,为了达成结构内部的依存关系,各残体之间的相互感应性能也须越为发达,这就是实体结构与功能属性互为表里的关系。下面,从感应属性和结构属性两方面论述。

2、因弱而感应属性代偿

“感”是求存的手段,“应”是依存的实现。

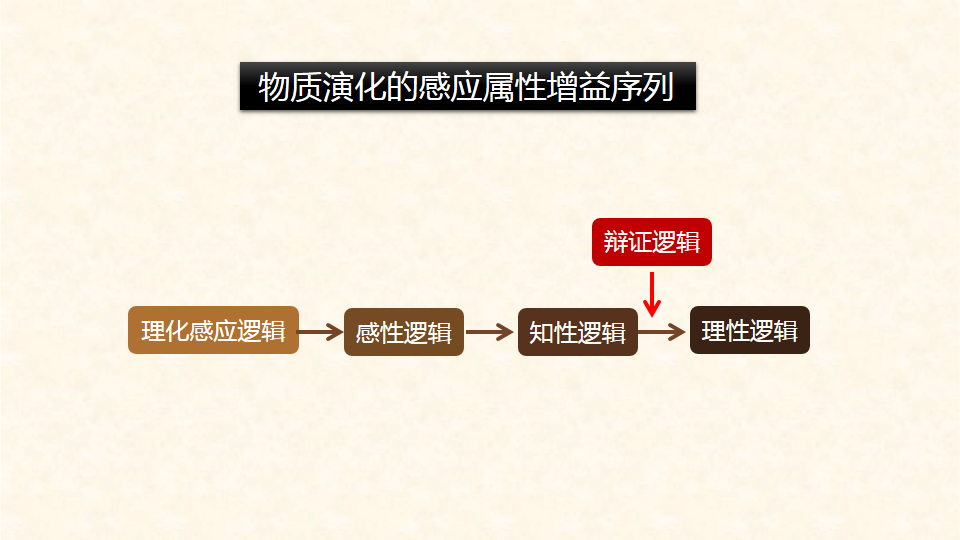

最初的感应是原子内质子和电子的可换位感应,再到单细胞膜的信息感应。后来,单细胞分化出多细胞生物,细胞三胚层的中间细胞感知和营养被遮蔽,不得不演化出神经细胞,在有机体内进行物质分配。渐次发展到扁形动物的感性、脊椎动物的知性,最后是人类的理性。这就是感应属性的增益序列。求存过程就是感应过程,感应是所有存在者存在的基础。感应度与存在度成反比,或者说,能知的程度与能在的程度成反比。

当精神属性膨胀到人类的自我意识时,精神本体出现,产生了柏拉图与黑格尔的“理念”、经院哲学的“灵魂”、笛卡儿的“心灵实体”、康德的“纯粹理性”。这就是“精神现象”的源头。当精神存在成为独立存在时,就产生了唯物主义和唯心主义之争。西方人不能理解东方人的唯物论和可知论,东方人不能理解西方人的唯心论和不可知论。就像左手提包和右手提包的两个人擦肩而过时,在心里暗骂对方是傻逼。但双方交换过鄙视后,不妨控制下情绪,唯物和唯心的划分本身就是辩证二分法,可以按理性逻辑的简一律进行通洽。唯心主义的深刻之处在于在横向上认识到感应的规定性,所感非真。唯物主义的深刻之处在于在纵向上认识到精神现象是物质的感应属性,所感求实。“知”的纵向客观性和横向主观性的统一,消解了唯物主义和唯心主义的争论。

在唯物主义和唯心主义之外还有不可知论。不可知论在“知的求真性”上是成立的,但在“知的求实性”上是不成立的。

不可知论在“求真”意识上是成立的。因为人类的认知建立在武断基础上,而这种武断囊括了从感应→感性→知性→理性的所有“能知”方式。比如,感性逻辑,蜜蜂看到花粉的紫外线,人却看不到,也就是说人和蜜蜂感知的世界是不同的,是各自感知规定性造成的不同武断。再说理性,归纳法只能证伪不能证明,演绎法只能证明不能证伪,纯逻辑的基础却是非逻辑。比如,笛卡尔乃至西方认识论的基础是“我思故我在”。如果仔细琢磨,就会发现“我思”只能证明“我思在”,而不能证明“我在”,看似逻辑的“我思故我在”实质是非逻辑的“我思即我在”。从“我思”证明“我在”是一个非逻辑武断。

但不可知论在“知的求实性”也就是“求存”意义上,又是不成立的。“知”是物演史上“感应→感性→知性→理性”的感应逻辑层层叠加的武断。比如牛粪,人闻着臭,苍蝇闻着香,因为它对人有害对苍蝇有益,才造成感知上不同的感觉武断。“知”是为了求存,不是为了求真。

感应具有遮蔽性。由于后位感应形态对前位的遮蔽作用,人类不能支配感应属性,如支配心脏跳动的植物神经反射弧。我们自以为的理性决定往往由感性所支配。不准确地类比,电磁感应水平上的神经生物电和反射弧传导,相当于荣格的无意识。内向调控的低级神经系统,相当于弗洛伊德的潜意识。无意识和潜意识都是人类理性无法调动的。所以,黑格尔说,一个人不懂得食道如何蠕动的生理学,一点儿都不妨碍他的食道继续蠕动。这涉及到感应的内向和外向,外向感应能度无非就是内向感应结构的延伸。个体的外向感知体系形成其显意识,内向感知体系形成其无意识和潜意识,而无意识和潜意识是显意识得以实现的基础。感与应的分离性。随着感应的步步分化,

“感”和“应”越来越遥远的分离。对于任何个体而言,生存是最底层、最基础的需要,而出于荣誉、献身、报知遇之恩等等社会整体求存形成的后衍精神代偿,让无数的个体生命自愿牺牲。如《史记·列客列传》中的豫让、专诸、聂政、荆轲等刺客“其后若干年”式、前仆后继地“士为知已者死”。

感应属性的泛化性。作为最后衍的存在物,人体的精神感应越来越发达,智质分化和学科分化越来越细,智质分化的产物——人造物越来越多,人的精神压力和情绪波动也越来越大,导致越来越普遍和严重的精神疾病。据WHO统计, 2022年全球约10亿人遭受精神障碍困扰,每40秒就有一人自杀。《2022年国民抑郁症蓝皮书》显示:中国患抑郁症人数9500万,每年大约有28万人自杀,其中40%患有抑郁症。因为柔弱,人类才顶着个大脑袋。但大脑袋又是人类不能承受的智慧之重。比利时艺术家Thomas Leroy的青铜雕塑“思想的重量”正是表达的这种反思。

自然和社会的续贯性。当人类形成社会后,感应属性也形成了人类社会的文化子系统,这是文化的自然渊源。

3、因残而结构属性代偿

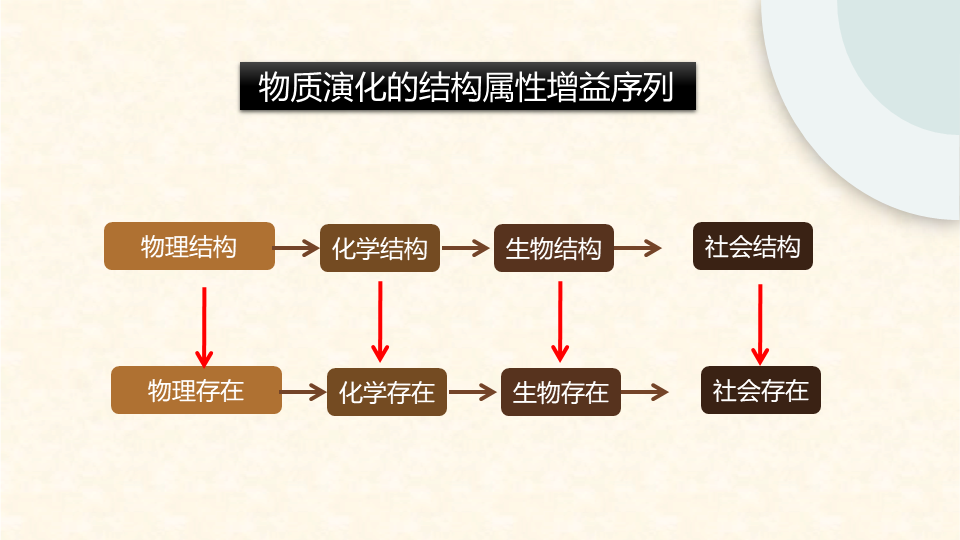

从结构属性的角度而言,代偿度的增加表现为结构属性的繁化,感应属性增强也离不开存在物结构的繁化。

越后衍的存在,面对前体的分化物越多,其结构整合的要求越多,也导致了结构的复杂性。比如,单细胞生物的细胞膜,既能光合作用,又能吸收营养。而且,可以通过分裂完成繁殖。而人体的依存条件最多,结构最精巧又最复杂,但越复杂的结构越容易出问题。所以,在细胞社会化为有机体的过程中,最前衍的单细胞结构最经济最高效,最后衍的人体结构最不经济最失稳。横向的精巧和纵向的复杂是横向耦合的代偿有效性和纵向分化的代偿无效性在结构代偿上的表达。通往纵向上的复杂之路是横向上的简化努力造成的。这是不是有点像企业的信息化?再如,越创新,人活得越累,也是代偿无效性在感性上的体现。代偿无效性体现在理性上是存在主义哲学,比如“人是被抛入世界的”“人生是荒谬的”“存在即虚无”“存在无定义”“存在先于本质”“上帝死了”等哀叹和空洞。以至于存在主义哲学家既不是哲学家,也不是诗人,而是诗哲。

结构分化在人类以前呈现为体质分化,通过基因变异完成。遗传体现的是保持存在度的倾向,变异体现的是增益代偿度的倾向。到了人类以后,以智质分化替代了体质分化,表现为逻辑变革和分科分工。因为蜜蜂和蚂蚁的体质分化是有极限的,也是不经济的。蚂蚁社会存在蚁后、兵蚁、工蚁,也就几种。但人类社会分科分工有几万种职业,在体质上已经不可能实现,只能通过智质分化和分科分工实现。智质的迭代更快,也更具有可塑性和变异性。我在巴黎街头看到一个人像雕塑,但人像只有头和手。现代社会高度分工,有人从事体力劳动,就像那只手。有人从事脑力劳动,就像那只头。歌唱家靠嘴,长跑运动员靠腿,满大街其实行走着手、脚、脑。就像蚁群分化出蚁王、工蚁、兵蚁。人类社会的智质分化是动物社会体质分化的接续。

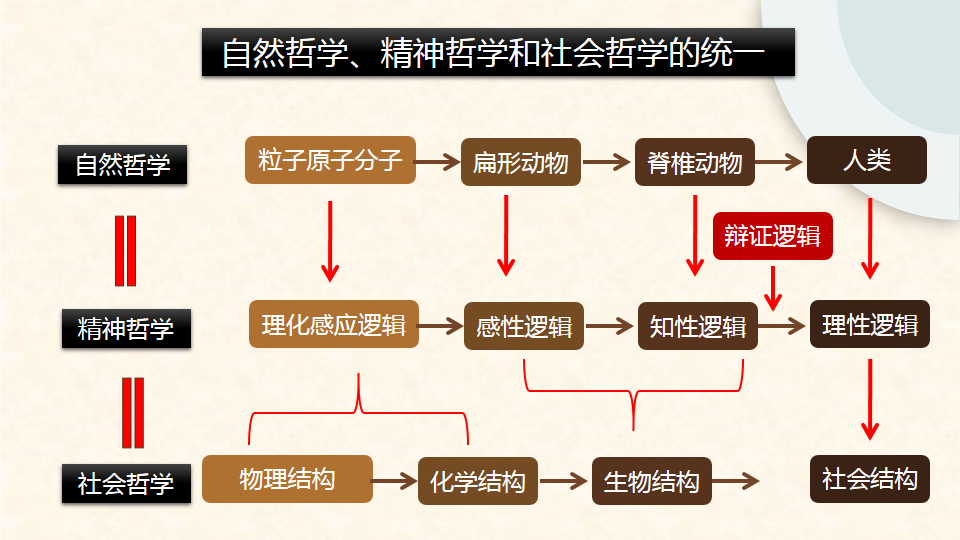

动物社会是理化社会的延伸,人类社会只是动物社会的延伸。结构繁化到人类还没有结束,分子社会是原子的结构化,生物社会是理化物料的结构化,那么,人类社会就是人类及其人造物的结构化。于是,物演层级的结构梯度为:粒子结构→原子结构→分子结构→生物结构→社会结构,当生命出现后,自在的存在变成了“自由”的生存。至此,把社会还原到自然,也找到了社会科学的起点:物理存在→化学存在→生物存在→社会存在。

但随着不断累积的层级化分化进程,结构耦合的难度越来越大。就像小孩玩的拼图,只有四块零件很容易拼凑成整体,如果是四十块零件,小孩大多会放弃。如果是四千块、四万块呢?大人也会变成小孩的智商。再如魔方。二阶魔方小孩不需训练也能完成,三阶魔方,经过训练可在半分钟内完成。四阶魔方难度就陡增了,即使经过训练也需5分钟。所以,随着分化的增加,分化物之间的组合呈指数级地增长,而不幸的是,人是最后衍的分化物,面对的前衍分化物数量最多,结构耦合的难度最大,表观为“人民群众日益增长的物质和文化需要”。

以上,分别讨论了属性代偿和结构代偿,但两者其实是互为表里的关系。因残而感应增益,分化物感应达成结构整合。

4、综述

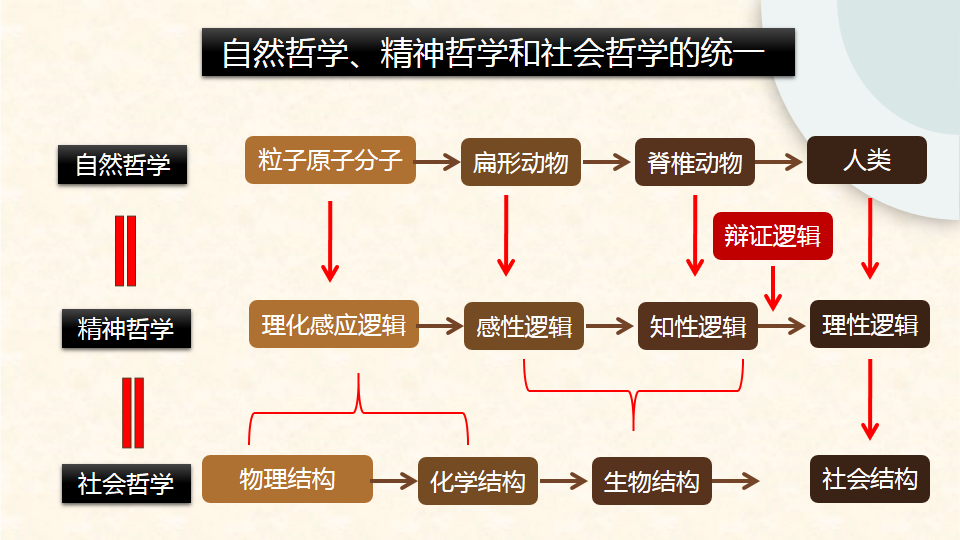

以上,我论述了属性代偿和结构代偿是互为表里的一体过程。而代偿的目的是求存,是对相对圆满与完善的本原存在的归一。但也陷入不弥补则无以存,愈弥补愈残缺的困境。存在度递弱驱动物质演化,促成感应属性增效和结构属性繁化。据此,可以实现自然哲学、精神哲学和社会哲学的统一。三者是对递弱代偿原理的不同角度的阐述。自然哲学是整体视角的论述,精神哲学和社会哲学分别从感应属性和结构属性两个视角论述。本质上,三者是一体的,同一的。

5、原理的应用

从这个原理出发,重新审视司空见惯的现象,会有不同的结论和感受。

偶然性与必然性

故事大王庄子讲了两个故事:一个是鸣鹅不杀。不叫的鹅不能防贼,因无用而死。一个是曲木不伐。树不成材而避免被伐,因无用而活。同样的逻辑导致不同的结果,这就是偶然性。

其实,任何存在都是递弱代偿的存在性自行滚动展开的必然结果,所以,每个具体存在在纵向上都是无可选择的,也就是前文所说“看似随机的变化,早已注定的结果”。在纵向上,我们每个人都生活在知识时代和互联网时代,不上大学、不懂电脑很难生存。而在横向上,你有很多自由,可以学文科,可以学理科。就像蒲公英,看似自由,实际上却身不由已。再比如,我去比利时之前做了些功课,《简爱》的作者夏洛蒂·勃朗特曾在这里学过法语,还爱上了自己的老师。《简爱》的出现恰逢欧洲资本主义兴起,需要解放女性劳动力,才有了女性觉醒,催生了女性解放和女权运动,而不是相反。这本书出现恰逢其时,早100年,不会引起共鸣,晚100年,不算什么新鲜观点。因为物质演化史的总趋势是存在物的主观能动性或者自由度越来越大,因为分化物越来越多,结构耦合的难度越来越大,需要感应属性增强。所以,人的能动性和社会自由度总体趋升,这不是思想家的倡导,也不是政治家的设计,而是137亿年物演史的内在规律。所有压制民智的行为终究是徒劳。

所以,横向上的“自由”被纵向衍存的必然性所规定,纵向的必然性正是通过横向的偶然性实现的。由此,消解了康德的第四组二律背反。二律背反产生的原因正源于横向和纵向视角的割裂。菲斯杰拉德说:“一个人的头脑中同时存在两个相反的想法,还能正常行事,那就是第一流的智慧。”其实这是小说家第一流的困惑。

必然性最好的表达是斯宾格勒的话:“愿意的人,命运领着他走;不愿意的人,命运拖着他走。”

内容与形式

中国人笃信“内容决定形式”。可两千多年前,亚里士多德为什么说“形式决定内容”?

一切存在都是逻辑存在。因为有什么样的逻辑,就有什么样的事实。“天圆地方”的逻辑形式下,地球是平的。“地心说”的逻辑形式下,太阳围着地球转。“日心说”的逻辑形式下,地球围着太阳转。但作为“内容”的地球,还是那个地球。这是亚里士多德深刻之处。

但他又是错的。除了以上形式因,他还提出了质料因。事实上,质料或者物质也是逻辑存在或结构存在。比如,作为质料的原子,其逻辑模型也是不断变化的。古希腊的原子论的原子现在已经变成夸克。基因,这是物质存在吧。但历史上,基因曾被认为是液态的、点状的、双螺旋状的,将来还会改变。2003年4月14日,人类基因组计划完成,人类两万多个基因,只占人类DNA的3%。剩下的97%的DNA不编码蛋白质,被称为“基因组暗物质”或“垃圾DNA”。将来这些“垃圾”也许会“变宝”。

所以,形式因和质料因是一回事,区别仅在于:形式因是将感知中的对象作为感知的总和来反思,由此产生逻辑学或精神哲学。质料因是把感知中的存在作为对象的总和来研究,由此产生自然哲学。一切存在,包括实体存在和精神存在,都是逻辑存在和结构存在。就像自然哲学和精神哲学也是一回事。

辩证法和辩证逻辑

在中国,幸亏婴儿还不会说话,否则他们也会天天把辩证法挂在嘴上。其实,辩证逻辑并不那么高端,相反是一个比较粗糙的思维工具。辩证法和辩证思维有很大的局限性,一分为二,把一和二之间的无数可能性简化了,很容易滑向相对主义和绝对主义。白的反面不是黑,而是不白。同样,爱的反面不是恨,而是不爱。再举一个印象深刻的例子,出恭的反面不是入恭,因为从吃到拉中间还有消化、代谢和吸收过程。所以,庄子说,道在屎溺。

质变与量变

对立、定性的辩证逻辑在理性逻辑下是通洽、定量的连续变量。

所谓质变,在大尺度下,都是同质的连续量变。水冰气三态的“质变”只不过是形态的变化,“质”还是水分子。从鸡蛋到鸡,“质”还是原子和分子。

现象与本质

我们常说“透过现象看本质”。但何谓本质?农业时代的“天圆地方说”是本质,工业时代的“万有引力说”是本质,信息时代的“相对论”是本质。而未来,“相对论”也只是现象。现象连接了主体与客体,主体对现象的逻辑处理达成本质。

所以,本质就是不断变成现象的逻辑抽象,或者说,本质和现象是一回事。说到底,没有本质一说。

更深入一步,“本质的本质”是主客体之间各自存在度的差异和各自存变速率的差异,以及由此造成的两者耦合关系的错动。例外,随着感应属性的丰化,人类宇宙观的不断变化。

生产力和生产关系

根据系统论,各子系统是由更底层的逻辑决定的。经济子系统和政治子系统,哪个决定哪个?比如,煮羊肉汤时,有人说汤决定了羊肉和蒜的煮熟,事实是它们都是由锅底的火煮熟的。

在本质上,经济和政治是滋养子系统和调控子系统,都是由存在物的存在度决定的。这是第一因,也是唯一因。

当然,说经济决定文化,文化决定政治等等,有时候也局部成立。因为它们是同一存在物的不同感应属性,是内在匹配的,是一体的,而任何划分都是主观的武断。比如,分析社会演进的动力时,列宁的阶级斗争决定论,马克思的经济决定论,汤因比的地理决定论,马克思·韦伯的文化决定论都局部成立,但也都能找到反例,通解性不强。哲学要追问第一因,终结因,因而也是唯一因,递弱代偿才是那只“看不见的手”。

抓主要矛盾和矛盾的主要方面

因为分化物太多,整体匹配的难度越来越大。于是,我们祭出古老的辩证法,“抓主要矛盾”,感觉还找不着北,再辩证一下,“抓矛盾的主要方面”。但这招往往不灵。第一,任何划分都是主观的,破坏了整体性。第二,你怎么知道没有把“主要”划成“次要”?第三,任何“次要矛盾”都可能是蝴蝶的翅膀,引起系统崩溃。大的方面如:小小的一颗螺丝脱落,引起航天飞机爆炸。小的方面如:规范了,效率不高;效率高了,不规范。

更多时候,我们将工作全部“整合”,把两个方面“结合”,其实只是“凑合”,只是“摸着矛盾过河”。

人为什么越来越贪

两千多年前,孔子就感叹“人心不古,士风日下”。今天,“文明化”加剧了这种趋势,使人欲在滚滚红尘中一路狂奔。宋襄公不愿“半渡而击”楚军的贵族精神,后来被嘲笑为“蠢猪式的仁慈”。

背后的机制是什么?在物质衍化的过程中,越后衍的存在物面对的分化物越多。这些分化物,包括人造物,都是人类生存的必需物,表观为“人民日益增长的物质文化需要”。所以,人类贪欲放大是客观规律导致,而非主观道德堕落。这一自然律导致:一是生存成本越来越高。所谓生活水平提高的本质是生存成本提高,只要有新的分化物(人造物本质上也是分化物)产生,就会成为生存条件,原来的奢侈品不断变成必需品。如上世纪八十年代的“三转一响”(缝纫机、手表、自行车、电视机)是“万元户”的必备品,但现在已经分化升级成“四大件”“一动不动”,五花八门,乃至有年轻人卖肾买苹果手机。老子的“欲不欲,不贵难得之货”根本行不通。二是竞争日趋激烈。没有哪个物种需要学习二十多年才能独立生活。而且还在不断加剧,从本科到硕士,从硕士到博士,从土鳖到海归。时代不一样了,我们上一代,晚八点是一天的结束。我们这一代,晚11点是一天的结束。我们下一代,凌晨一点钟是一天的结束。工作时间从“日作而作,日落而息”到“955”,再到“996”,再到“007”,因为有些企业在办公室里给员工安排了折叠床。再如,我们这代人的童年是在河边、树上、山上度过的,下一代的小猴子们基本上都被收进了各种补习班的笼子里。“知识爆炸”还是好词吗?

所以,人的贪欲逐步增加是自然律在人性上的体现,是人道接续天道的连贯性,一点不违背自然规律。割裂天道和人性的恰恰是:老子的“清心寡欲”、孔子的“安贫乐道”、朱熹的“存天理灭人欲”。

存在即合理

这是中国人天天听到,听听使用的名言。可究竟是什么意思?绝大多数人其实不清楚。

这句话是黑格尔在《小逻辑》里提出的。黑格尔的原话是“凡是存在的都是符合理性的”。这里的理性是指人类运用思维进行推理,简单说就是抽象。即是说,一切存在和理论都是逻辑存在,世界是逻辑的总和,而不是事实的总和。

既然逻辑是随着分化物和信息量递增而不断变塑,现在奉为真理的逻辑模型很快就会被新的逻辑推翻。“存在即合理”实际上讲的是“存在即不合理”。

知识和真理

“知识”是真理吗?存在“真理”吗?

由于“知”和“在”在横向上的形而上学遮蔽,任何知都不是客体的本真的“唯物反映”。比如,人看花,是以人的可感能力去耦合花的可感属性,人眼中的花没有紫外线。而蜜蜂眼中的花却有紫外线。认知的虚拟化或对象化过程是达成认知的唯一方式。所以,叔本华才说“世界是表象”。所谓知识,不过是维系生存、暂时符合逻辑的主观判断。没有客观,只要“观”就不可能“客”。同样,只要是“理”,就不可能“真”,更不存在“放之四海而皆准”的真理。伽达默尔在阐释学中把真理分为主观真理和客观真理,是站不住脚的。相反,芥川龙之介在小说《竹林中》表达的主题是“真相是搞不清楚的。”所以,小说也可以是对世界的终结理解和根本看法。

由此出发,实践并不能检验真理。首先,真理不存在。其次,实践只是低端的感性逻辑验证,而达成广义逻辑通洽需要在“感性逻辑—知性逻辑—理性逻辑”全序列上通洽,感知过程是不允许出现断层的,逻辑链条是不允许出现断环的。或者说,正确只是在“感性逻辑—知性逻辑—理性逻辑”感应序列上相符,也就是前面黑格尔那句名言中的“符合”,只是黑格尔的“符合”主要指理性逻辑。如果你再向前迈一步,就会知道“实践出真知”“知行合一”都是有问题的。

物质衍化是一个分化物和信息量递增的进程,现存的一切理论,都是对现有信息抽象出的逻辑模型,不可能包括未来的信息,否则在当下就不成立。这是归缪法的证明。

从追求“本真”角度来讲,人类永远是自然暗室里的囚徒,人不可能“以有涯随无涯”,因为有限存在者不可能追问无限存在。从“求存”角度来讲,知识又是有效的。这是知识的二元性。随着人类逻辑变革的不断加快,知识被不断证伪,知识的有效性越来越短,表观为“知识更新越来越快”、“颠覆式的技术革命”。

总之,真理从不是赤裸裸的,而是隐藏在一万层凹透镜和凸透镜里面的谜底。

劳动创造了人

蜜蜂、蚂蚁都在劳动,怎么没变成人?这一理论犯了拉马克的“获得性遗传学说”的错误,其区别仅在于用“人类的手”置换了“长颈鹿的脖子”。“劳动创造了人”相当于说一个博士可以把后天的五车学识遗传给儿子,把考上“985”高校的能力遗传给女儿。其实,人类理性产生的底层的逻辑是随着存在度的进一步下倾,对前衍分化物的感应和结构整合要求剧增,而相应产生的精神代偿增益。

信息化

物质演化就是分化的过程,人是最后出现的物种,前体分化物之多前所未有。整合前衍分化物,就是找到我们与它们的联系,这种联系就是信息。信息的本质是分化物之间的感应。对人类社会信息子系统的梳理,就是所谓的“文化”。这是文化的自然渊源和本质。

所以,信息爆炸不是好词,不是好消息,意味着人类生存条件太多,生存境况之难。

简言之,信息就是分化物之间的感应,信息化就是达成分化物之间的感应联系。但随着人类进化的推进,分化物越来越多,信息量相应增加,信息化的难度会越来越大。所以,大家都依赖于信息化项目,但很少能看到成功的信息化项目。

女权主义

表面上是女性的觉醒,本质上是自然规律通过人类意志而得到贯彻。智质分化通过分科分工体现,越来越多的前衍存在物都会成为生存必需品,必然要求充分发挥人的主观能动性,每个人的能动性充分发挥才能弥补存在度的减少。所以,现在需要夫妻双方全力在职场上拼杀。

可在宋代,武大郎一个人卖炊饼,就可以金屋藏娇。一百年前的中国,丈夫一人工作即可养活全家,雌性阶级占有“生殖资源”,勤劳的雄性阶级只拥有“生产力”,雌性阶级通过掌握“生殖资料”来剥削雄性阶级的“剩余价值”,从而实现社会资源的分配和控制。

波伏娃的《第二性》扯起了女性解放的大旗,女性不愿意成为“排名第二的性别”。于是,女性拥有“生殖资源”还需要制造“剩余价值”,既要生孩子带孩子,还要和男人一样朝九晚五地工作。所以,女权运动和解放运动并不代表女性地位的上升,反而是女性地位的进一步下降。《第二性》让女性下班回家第二次上班,或者说,职场妈妈从未下班。

女权主义让男女更不平等。这里,不带有主观的价值判断,物演的步步分化导致层层相依,分化进程的深入和依存物的激增,需要发挥所有人劳动和智慧,于是女权运动产生,女性劳动力被解放了。自然律使然。

基尼系数

基尼系数的社会学定义:国际上通用的、用以衡量一个国家或地区居民收入差距的常用指标。

但自然学渊源要回溯到37亿年前单细胞生物的细胞膜物能代谢。物演的分配方式演化路径为:单细胞初级社会的劳获一体→动物中级社会的按劳分配→原始社会的按需分配→农业社会的按权分配→工业社会和信息社会的按资分配→大同社会的按智分配。

步入文明阶段后,由于层层分化,“配”离“劳”越来越远,人类不再和自然直接依存而必须通过社会化的分工协作以产出所有人需要的所有依存条件以满足需求,依存环节的增加使人类社会的依存从主要与自然直接依存变成了主要与自然间接依存。智质分化和分科分工导致人类分配的不公平单向加剧。

爱情

爱情是繁衍的远层依存属性。

物演是步步分化和层层依存。男女本质上是性分化下的分化物。也就是说,后衍层级的属性其实是实现前衍层级属性耦合的诱导属性。后衍的性需求是实现基因延续求存的诱导属性,更后衍的爱情是性的诱导属性。所以,爱情是人类繁衍需要的性耦合的诱导属性,人类智质分化下的爱情除了身体层面的性诱导,还有精神层面的意识形态诱导。所以,才会产生柏拉图推崇的精神恋爱。

“易得无价宝,难得有情郎”,这是唐代才女鱼玄机发出的千古之叹,其根源也在于感应的规定性。感而不应是为美,感而应之就不美了。“枕边无美人”,就像《围城》里孙柔嘉抱怨方鸿渐:“你们男人全不是好人,只要哄得我们让你们称了心,就不在乎了。”

1、弱存演化2、因弱而属性增益3、因残而结构繁化4、综述5、原理的应用。第一章从以上五个部分阐述了原理部分。

很多年前的希腊夏夜,我漫步在海滩上,沿着岸边归去,海浪冲刷着我的脚印。回头再看时,海水让我的足迹只保留了几秒钟。就像朗费罗的诗:“我们可以神采超群地活着,然后离去,留下遗迹在时光的沙滩上”。正心里空空时,脚踩到硬物,捡起来,是一个破碎成心形的贝壳,反射着爱琴海的月光,那是时间的苍凉,我看到了137亿年前你最初的模样。

特别声明

本文图片来自网络,版权归原作者所有。本文原创微信公众号”韩金量观世界“,版权归原作者所有。刊登已得到作者授权。

参考文献

赵林,古希腊文明的光芒(上下)

罗素,西方哲学史(上下)

柏拉图,《理想国》

黑格尔,《小逻辑》

黑格尔,《法哲学原理》

康德,《纯粹理性批判》

康德,《实践理性批判》

康德,《判断力批判》

笛卡尔,第一哲学沉思录

叔本华,人生的智慧

叔本华,作为意志与表象的世界

尼采,查拉图斯特拉如是说

海德格尔,《存在与时间》

阿尔贝·加缪,西西弗神话

波伏娃,第二性(上下册)

维特根斯坦,逻辑哲学论

伽达默尔,真理与方法

邓晓芒,哲学起步

华东师范大学,形式逻辑

胡世华,数理逻辑基础(上下)

马克思主义哲学,高等教育出版社/人民出版社

特里·伊格尔顿,马克思为什么是对的

冯友兰,中国哲学史(上下册)

王东岳,《物演通论》

老子,《道德经》

《庄子》

查德·福提,《生命简史》

史蒂芬霍金,《果壳中的宇宙》

理查德·福提,《能量与文明》

威廉·C·伯格,《生命大趋势》

仇子龙,《基因启示录》

达尔文,物种起源

理查德·道金斯,自私的基因

尤瓦尔·赫拉利,人类简史

尤瓦尔·赫拉利,今日简史

尤瓦尔·赫拉利,未来简史

约翰内斯·克劳泽,智人之路

德内拉·梅多斯,《系统之美》

蒋高明,生态农场纪实

理查德·梅比,杂草的故事

费孝通,乡土中国

乔玉辉,有机农业,化学工业出版社

吴敬琏,中国经济改革进程

温铁军,从农业1.0到农业4.0

萨拉·罗斯,茶叶大盗

瓦茨拉夫·斯米尔,石油简史

梁鸿,中国在梁庄

梁鸿,出梁庄记

芥川龙之介,《竹林中》

纪伯伦,散文诗集《先知》