农业衍存原理第四章:农业的结构属性

一切存在,既是代偿性存在,又是结构性存在。后衍结构的分化耦合就是前衍结构的层层叠加,达成衍存结构的自繁进程。

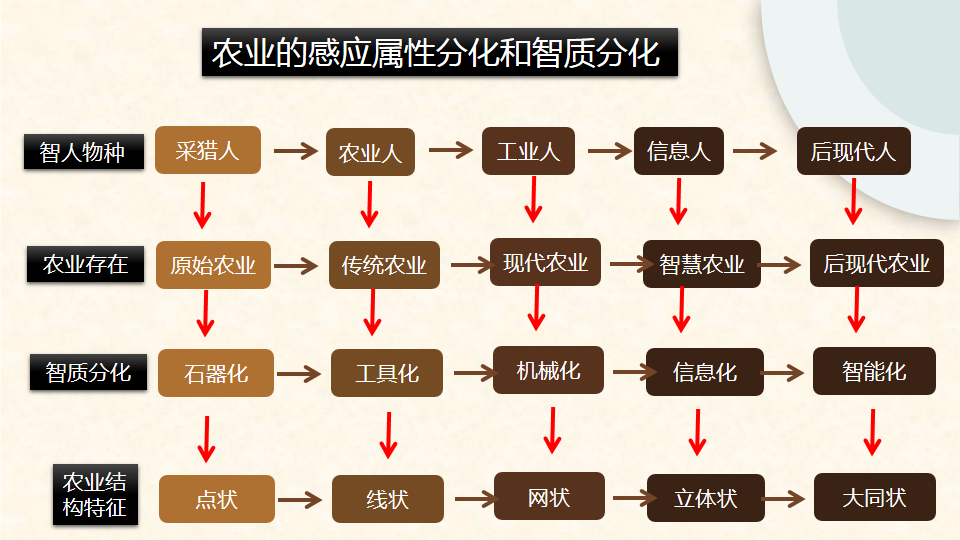

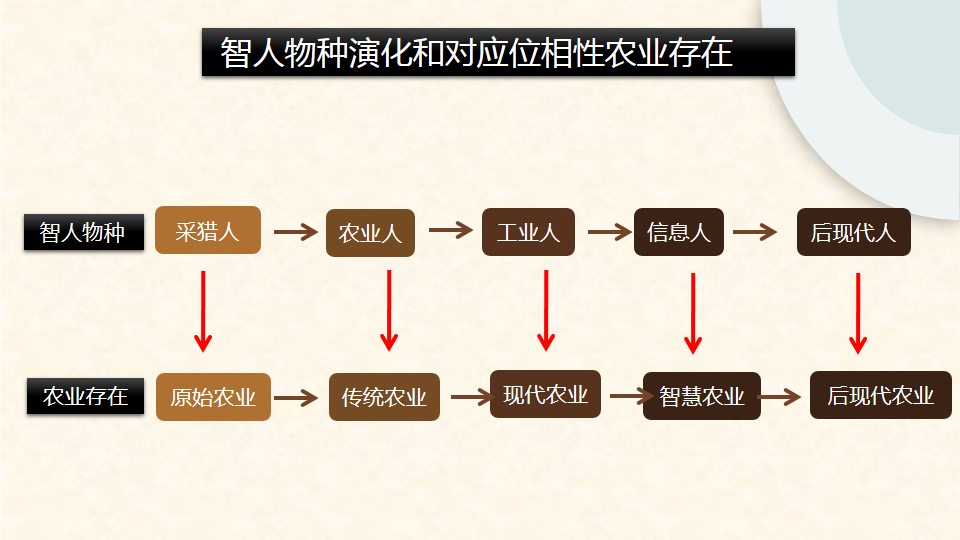

根据属性增益与结构递丰的并行演化律,农业属性增益的同时,需要结构繁化予以支撑,农业的结构随之衍动。社会进程就是物演的结构化进程,农业的演进就是人类社会维生系统的结构化进程。

1、结构属性的增益

农业结构繁化呈现点状、线状、网状、立体、大同的繁化序列。农业结构繁化序列是农业本身的感应序列丰化和增益的结果,同时,也是整个宇宙物演感应增益序列的快速重演。即:感应之点→感性之面→知性和理性之体)。

点状

原始氏族社会低分化的农业结构,以采狩为主要生产方式。其遗迹在现代社会仍可看到:中国最后的狩猎部落“鄂伦春族”,巴西亚马逊森林中的原始部落。

我在西藏看到青藏铁路每隔一段距离都有一个通道。想了下,至少有一个因素是为了防止人为的地理屏障造成新的物种的产生。达尔文在《物种起源》里认为,地理屏障和隔离对于新物种形成具有重要的关系,也就是说生殖隔离才能产生新物种。人类的进化已经从基因突变为主转为文化变革,也就是理查德·道金斯在《自私的基因》中讲的“觅母”。

这些与世隔离的部落,无论基因层面和文化层面都处于隔离状态,保留了原始农业的生产方式。

线状

进入传统农业阶段,农业沿大江大河线状发展。同时,智质的分化和交流的频繁促进结构分化加快,从种植业中分化出畜牧业、手工业、商业。在春秋时代,齐国已经发展出海洋捕渔业和晒盐业。沿丝稠之路,环地中海地区的交流促进了农业产业结构的分化和农业结构的繁化。公元前3世纪,中国移民促进了日本水稻的发展,使“弥生时代”初的原始社会进入农业社会。

但整体上,农业产业结构依然处于简单的低分化状态。按照经济史学家的估算,汉朝时中国人均收入大约是450美元,到清朝道光年间大约是600美元,到19世纪末回到了530美元,到1950年只有439美元,中国从秦汉以来的2000多年几乎没有进步。而其时中国是一个农业社会,农业发展水平代表GDP水平。马克思把残存的原始部落称为“社会化石”,那么中国农业社会可称为“社会活化石”。

网状

大航海时代,人类智质性状进入工业化时代,农业产业结构进一步纵深分化。如水稻种植又可细分为育种、销售、育秧、插秧、打药、收割、烘干等细分产业,种耕管收进一步分离。

在农业结构内向细化的同时,通过国际贸易,形成外向的全球农产品统一市场。1880年到1913年期间,农产品的国际贸易量增加了三倍。南美阿根廷是当时主要的小麦出口国,但当地劳动力有限,每年都有大量的意大利劳工远渡大西洋到阿根廷收割小麦。本质上是空间上的产业结构分化,显示人类需要通过全球的合作才能生存的境况。

生产者在面对自然的外向生产的同时必须解决面对社会的内向自残问题。于是,远离农业的人类吃的是大米的尸体,推而广之,我们的食物都是有毒的生物尸体。火腿肠,在超市放一年半载。还有僵尸肉在冷库里放很多年。即使直接面向农业的生产者,吃的也是包含农药、化肥、重金属的人工肉、人工菜。

结构越繁化,越难以耦合和匹配。我参加过一个市级的农业规划,23个职能部门参会,很难达成系统耦合。很多需要“政策兜底”的措施,财政部门表示“我们不知道”。规划中提到“三大主粮病虫害绿色防控覆盖率分别达90%以上、60%”。几乎不可能!而且三大主粮怎么只有两个指标?还有,养殖业抗生素滥用问题普遍且严重,养鸡场鸡烘中金霉素检出率78%,四环素和土霉素检出率56%。但在规划中却成了房间里的大象。

会议代表东一嘴西一嘴地发言,与会者东一耳朵西一耳朵地听着,缺少系统性思考。可见,感知并非唯物地反映客体,而是客观地反映主体的感知规定性。在日本学过西方哲学的王国维才说:“以我观物,故物皆著我之色彩。”规划中提出“五化”发展模式,只是简单罗列,缺乏整体视角,不能达成形式逻辑的同一律和理性逻辑的简一律。

这份规划成为存档的历史,而这5年农民的收入和生活则成为了历史的褶皱。

立体

进入信息社会后,农业结构继续在空间上拓展。去南极勘探资源,蛟龙号深海勘探海洋资源,在太空育种,2015年,美国航天局(NASA)在400公里高度的国际空间站里培育出了宇宙空间里的第一朵百日菊。那么,如果在38万公里之遥的月球上去做这个生命实验,植物能不能长出来呢?

甚至有人提出用反光罩,把太阳能全利用起来,还有人要到月球和火星寻找资源。

农业结构在立体空间上拓展,是结构繁化的结果:耗能日巨而能以维持。能源危机又反过来促进结构进一步繁化,这是一个存在度递弱而自性滚动的正反馈过程。

大同

大同是生物智质性状趋近于极端分化或极端残化的生物同质态残弱存境或社会实体化结构属境,也是预定在晚级生物的意志和逻辑属性中的自为代偿极限。

在这个结构形态下,农业分化达到极致,无比细化,一百亿个个体,就有一百亿个哈姆蕾特。极致分化意味着极致残化,极致的结构繁化意味着极致的代偿,极致的危存意味生存度趋近衰竭。

每个细化的产业都要依赖于越来越繁杂的依存条件,结构内部和外部越来越难以耦合,越复杂的系统也耗能越多,高度发达的农业一触即溃。

农业发展阶段对应农业的结构存态序列:点状的原始农业→线状的传统农业→网状的现代农业→立体的智慧农业→大同的后现代农业。

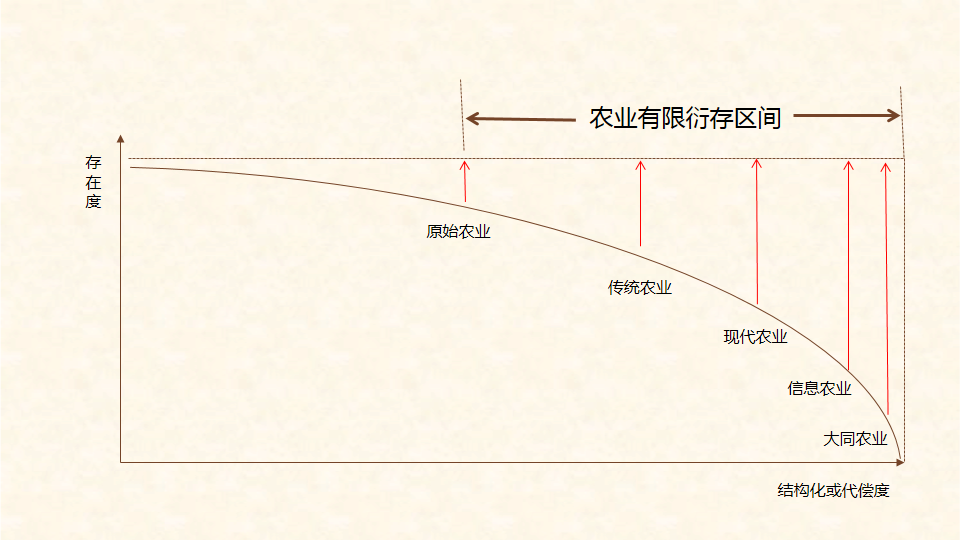

以上,整个农业结构化过程是从采猎文明的低分化、高稳定度到高分化、低稳定度,采猎文明从直立人算起历时300万年,传统农业历时1万年,现代农业历时200多年,信息农业才几十年,已经显示跃迁态,存续时间次第缩短。由于本文讨论的狭义农业,所以,从原始农业到大同农业构成农业有限衍存区间。农业是社会经济子系统的基础,是社会整体存在的一个侧面,必然与社会存在一体地起源、分化和失存,符合同样的递弱代偿规律。

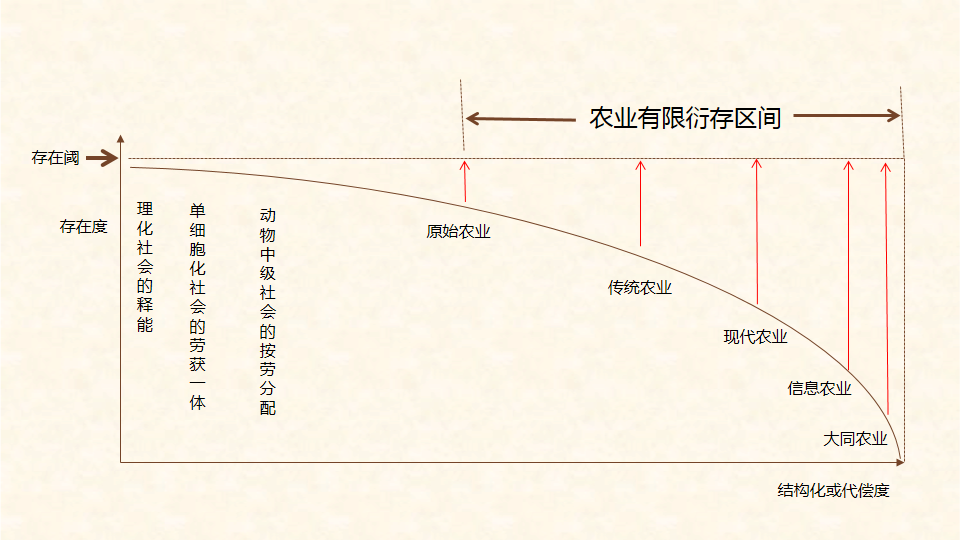

在农业步步分化导致层层依存的进程中,社会压力逐步置换了自然压力,导致人类把社会化进程和自然割裂开来。而农业作为经济子系统的基础,始终保持着对自然的切合面,它时刻提醒着人类:面对社会的经济最终也是为了实现社会整体在自然中的依存定位,即最终还是面对自然的。把上图的左边空白区域显示出来,就把社会还原成了自然(见下图)。

不连续性是现象,连续性才是本质。小尺度的不连续性在大尺度下都是连续性。

2、结构属性的特点

农业的结构属性增益具有层叠性、超广延性、可塑性、能耗递增性。

层叠性

物演的每次分化都是灾难。从非生命的稳定存在态到生命态的苦苦生存,从分裂生殖到必须两性交合的有性生殖,从享自然之天成到躬身耕地的农业。进入工业社会以后,分化加速使结构更加繁化,而越复杂的结构越难以耦合,也越难以稳定。

智质分化体现在农业上是产业结构的层叠性。在一条农村的水渠建造现场中,有以下人员:结构工程师、造价工程师、二级建造师、一级建造师、监理工程师、注册给排水工程师、安全管理员、甲方爸爸、乙方孙子、承包商、分包商等等。再如,农业借钱。贷款机构有大大小小的银行、小额贷款公司和高利贷;贷款要有资产抵押,于是产生评估公司;解决信用问题,于是又产生信用评估公司、第三方公证和贷款保险基金;如果还不起贷款,拍卖抵押品,又产生了拍卖公司。再如,养小龙虾。全国从事小龙虾生产经营的合作经济组织近5000个,小龙虾全产业链从业人员约520万人,其中,从事第一产业人员近100万人、从事小龙虾加工等第二产业人员近20万人、小龙虾流通经纪人约10万人。产生配套的塘水解毒剂、无人机洒饲料、收益性保险、稻虾米开发、龙虾品牌策划、成品龙虾包装和配送等产业。湖北潜江还成立了龙虾学院、中国潜江生态龙虾城、中国小龙虾交易中心。

层叠化是“失位”“失稳”的体现,也导致人的异化。

第一,层叠化是“失位”的体现。我参加的那次农业发展规划,不但内部缺乏整体思考,对外部的因素考虑得也不充分。比如没有考虑到国际国内市场的波动。因为规划需要资金支持,俄乌战争导致的原油、化肥、农膜、农药价格上涨会挤占很多资金预算。规划中多处提到“战略”“定位”,从物演的角度看,战略代表方向,定位代表位置。规划的难以落实恰恰体现了人类无法找到在自然中的位置。这是人在物演链中“失位”的体现。

在农业企业里,层叠化表现为越来越多的职能分化和部门设置。而有些农业企业实行阿米巴虫式组织架构,阿米巴虫是高存在度、低分化的单细胞生物。这种组织架构就是对抗高分化的职能型组织结构,回归低分化和高存在度的组织结构。对于复杂系统而言,整体正确永远优先于细节正确,局部认知越是精细反而越是偏离整体规律。

第二,层叠化是“失稳”的体现。1928年,英国经济学家凯恩斯在《我们后代在经济上的可能前景》中预测,100年后,也就是2028年,人类每周只工作15小时。现在看,可能吗?倒是我们在原始社会采狩阶段还是可能的。60万年前就实现了!

第三,层叠化导致人的异化。资源异化成资本,资本又异化了人,让农业工人成为农业产业体系中的工具和机器,而不是人。

畜牧业分化出来时,“羊吃人”,工业革命时,“机器吃人”,资本时代,“钱吃人”。马克思的《资本论》和卡夫卡的《变形记》分别是这种思想的哲学论述和文学表达。随着智质体质性状的分化,人造物越来越多,人逐渐成为农业致密结构中的填充物。

比如,很多失去土地的农民成为“无产阶级”,进入农业相关的第二和第三产业。在农业企业中,把人的能力和作业量进行数字化的价值评估,如绩效管理,人与机器无异。一些企业“实行流程管理,让云南贵州大山里孩子,即使没上过学,看操作手册,就能工作”。一些农业企业研究车间灯光亮度与工人生产效率的关系。奴隶社会是人对人的依附、封建社会是人对土地的依附,资本主义社会是人对资本依附,信息社会是人对信息的依附。在层层叠加的结构中,人成为镶嵌在人造物中的异化物。

体质代偿的硬结构决定了个体身心固定的适应范围,而智质代偿的软结构决定了社会结构的极速拓展,于是,快速变化的文明进程不可避免的会对生命个体产生戕害效应。文明化过程的本身就是用后天文化重塑人性的过程,在许多方面是反先天人性的,因为人就是动物,最深层的人性就是动物性。所以,人类引以为傲的文明只是把个体越来越变成社会的附庸,个体乃至人类的所有不幸从智质的觉醒就已开始。科技的日新月异本质上是智质分化下逻辑变革的高速发展和社会的高速变构,归根到底只是社会个员、社会整体存在度衰减的越来越快的愈发残弱的本质彰显。

超广延性

超广延性表达着“失位”、“失稳”、“虚化”。

我在新疆看到大型的收割机,成群的集飞无人机,都配备了GPS定位。GPS信息包含经度、纬度和高程,本质上是人类对时空的追问。这种追问早已有之,如古代东方的易经和西方的星相学。两千多年的前后对比,逻辑变革何其之快!即“失稳”。

这体现了从亚里士多德的自然广延性到黑格尔的理念广延性的变化,物演进程即广义逻辑的结构化进程,或者“知”的逻辑模型的衍存结构。本质上,都是“观念的非定位运动”,而非“物质的定位运动”。人类横向的感知是对空间范围的感知,而纵向的感知是对时间范畴的感知,而时空其实一体的。

超广延性是与自然对接的需要,这种对接的需要随着生命渐趋弱化失存的过程而同步膨胀,是为智质对生物失位的代偿。反过来讲,智质的超广延性倾向,正源于存在度下降,智质在观念的运动中寻找自然实现定位自身,表现为智质的无限张扬因此呈现为体质的相对衰微,是谓虚存压倒实存,即“虚化”。

生命由此达成超自然的对接,自然也由此达成超时空的舒展。于是人类就像红金龙香烟的广告词一样,“思想有多远,我们就能走多远。”随着逻辑起点不断前移,宇宙就在人的思想中不断膨胀,在越广瀚的时空中,人越容易迷失方向,即“失位”。

表现在农产品货币,其超广延性体现为沿着跨时空的运动舒展态势递变,从文明初期局域使用的贝壳、石头、金属等实质载体,到文明中期跨域使用的票张、纸币等软质载体,至文明后期超域使用的通用凭证、电子货币、区块链等虚质载体形态而不止。

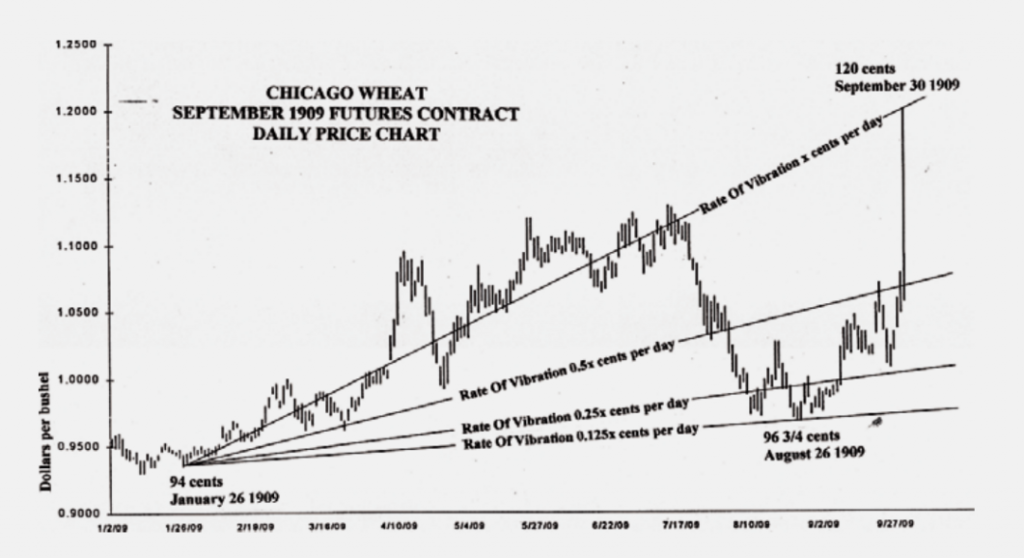

表现在农产品交易方式上,从实物到期货,也体现了网状的全球一体的农业生产方式。期货加剧了农产品市场的价格波动,无论投资、投机的主动参与者,还是普遍生产者、消费者等被动参与者,都在价格曲线的急剧波动中上下沉浮。比如,1909年,美国金融大师江恩预测小麦期货会在9月达到1.25美元。没有人相信,结果在9月的最后一天,价格从1.05美元急速拉升到1.25美元,让无数人破产。

表现在农业功能上,从维生到效益、从安全性到“新、奇、特、优”。于是,我们吃着各种知名品牌的有毒农产品。这是由物演规律决定的,前衍存在由于存在度不够,而加速代偿,而原相位的存在者(农业生产者或农业)企业如果不跟进,肯定会被淘汰,结果农业一路走向越来越虚的逻辑变革。

逻辑变革速度越快,分化越细化,智质虚存呈现的超广延性越大,越难以定位,耦合和依存的难度越来越大。

可塑性

从无机物的相对稳存,到有机物缓慢地体质变构,再到人类智质的高速变塑,体现出弱以衍存的物演规律。这种智质性状的可塑性体现在分科分工,新兴的细化产业越来越多,产业升级越来越快,表观为“日新月异”。在农业上亦如此。

智质代偿的可塑性的特点表现为:可塑的文化操纵置换了不可塑的基因操纵、可塑的类体质置换了不可塑的体质性状、可塑的逻辑变革和类体质再造置换了不可塑的社会结构。

一是可塑的文化操纵置换了不可塑的基因操纵。基因的积累导致的物种进化要经历几百万年甚至上千万年,但文化的可塑性急剧增加。比如,技术的升级和观念的变化。从手工捉虫到农药打虫,从背负式打药机到无人机再到大型植保飞机,即所谓航化。航化每天可喷洒两万亩,坚持手工捉虫和人工打药就会被淘汰。再如,前两年资本家讲故事,南美的玛卡占据了国内的保健品市场,把“提升性能力”作为主要卖点。其实,玛卡在当地是一种蔬菜,人畜都可以食用,与圆萝卜也很相似,其实就是萝卜的亲戚,根本不能“重振雄风”。这是原料,而加工食品也一样,有些食品加工企业联合专家推出零糖零脂食品,其实是对健康有害的。还有“冬虫夏草含着吃”。

二是可塑的类体质置换了不可塑的体质性状。亚里士多德说,自然界总是沿着最省力的方向运动。由于体质分化的不经济性,人体不可能变成三头六臂,集各种功能于一身。于是智质分化接续了体质分化,因此,智质分化性状具有类体质特征。比如,在农田挖排水沟的工具化演进:手刨→木棍→铁具→开沟机→小型挖机。

三是可塑的逻辑变革和类体质再造置换了不可塑的社会结构。人类产生后,随着分科分工的步步分化,自然存在演化成层层叠加的社会存在,固化的社会实体结构无法满足社会成员越来越纷繁乃至苛刻的依存条件。人类便以类体质(即人造物)的分化续贯体质的分化,以类体质的变构完成社会实体结构的变构。通过社会结构的耦合间接实现对自然的依存。货币、价值、产业结构调整、农业硅谷,甚至农业元宇宙应运而生。殊不知,元宇宙不是从现实世界走进虚拟世界,而从虚拟世界,走向更虚拟的世界。元宇宙是人类精神的又一次虚化,是社会结构的又一次繁化。

比如,区块链、NFT、数字钱包、可穿戴设备奠定了农业元宇宙的基础,一切物理资产都可以变成数字资产。NFT的本质是数字世界对数字产品的合约,核心功能是确权。比如,可以把某名人到八戒农场吃瓜的视频铸造成NFT,那么这个名人死了,农场的产品就会火爆。或者,把产品制在T恤上推广。再如,可以在元宇宙里参观农场,借助可穿戴设备可以闻到西瓜的香味。线上线下一体化,实体世界和虚拟世界相融合,也正反映了农业,乃至人类社会由实向虚的趋势。

以上是智质代偿可塑性的三个特点。智质强大的可塑性正是智质载体更趋虚弱的表达。文化编程通过自塑达成社会整体与自然实存的有效衔接,通过塑他完成对依存条件的重塑和实现以便更灵活更有弹性的耦合越来越苛刻的依存条件,这只表明了人类求存境况的越来越艰难。

无论如何可塑得上天入地,云里雾里,人的胃总要吃饭,人的脚还是要立足于大地。农业始终保持与自然的切合面,拉近越来越远的天人关系。

能耗递增性

能耗递增性是熵增定律在农业上的体现。能耗递增性呈现为两个特点:结构层叠性重演了物演进程,可塑性重演了人体的能量分配规律。

一是结构层叠性重演了物演进程。递弱代偿的物演规律具有通解性和全程性,自然适用于农业。农业的自然学渊源要回溯到37亿年前单细胞生物的细胞膜物能代谢。物演的分配方式演化路径为:单细胞初级社会的劳获一体→动物中级社会的按劳分配→原始社会的按需分配→农业社会的按权分配→工业社会和信息社会的按资分配→大同社会的按智分配。

农业步步分化的同时,分化物的层层相依导致农业结构的层层叠加,而越复杂的结构越脆弱、越难以维持,因而也耗能越多。表现在:动力的升级。人力→畜力→机械。机械的广泛使用需要汽油和柴油。石油提炼物和衍生品:氮肥和农药。农业相关企业的生产用能。比如,从个人电脑和服务器都大量耗能,农业企业机房安装了精密空调以保持恒温恒湿,空调水像暴雨般倾泻。地面的天井盖常年湿润而幽黑,天井盖上长出厚厚的青苔,水柱浇在青苔上弹起,像长出白毛。远看上去,像黑铁锅里的青团发霉长白毛了。微软、腾迅、阿里巴巴等互联网企业的服务器为了散热,要放在海底。

2022年3月7日,布伦特原油期货飙升到每桶139美元。但煤炭、石油的价格上升不只是俄乌战争的原因。即使没有俄乌战争、俄鸟战争、俄鸭战争,能源总体趋势也会上升的。而期货等人造物又加剧国际油价的波动,2022年7月5日,原油期货突然崩盘,大跌8%,让无数人度过一个不眠之夜。

二是可塑性重演了人体的能量分配规律。在物演进程中,感应属性的增益借助于实体结构的繁化。从电磁感应、细胞胞感应器、神经细胞、中枢神经,感知系统的耗能不断增加。比如,人脑占人类体重的1.5%左右,耗能却高占20%左右。到了晚极人类,社会感应属性从体质到类体质,耗能结构从能内延伸到体外。而工具有着类体质的特征,相当于体外的大脑,耗能也急增,导致能耗递增性,动辄上演能源危机和拉闸限电。

以上分析了农业结构属性的增益和特点:层叠性、可塑性和耗能递增性。结构的繁化正体现出物演的趋势和动力:从简到繁、从强到弱、从满到残。由于农业的高度发达,带来了深重的环境危机。我们有限的生命却遇到越来越多的“百年一遇”的旱灾、涝灾、冻灾和高温。但环境的本质是先于人类的前衍存在物,它们决定了后衍存在物的生存方式和生存数量。比如,水、土、大气决定着植物的数量,植物的数量限定了动物的数量。一旦环境破坏,会伤害最基础的生存根基。比如,大气污染会伤害所有人的健康,叠加水土污染使所有的食品都成为毒物。

特别声明

本文图片来自网络,版权归原作者所有。本文原创微信公众号”韩金量观世界“,版权归原作者所有。刊登已得到作者授权。

参考文献

赵林,古希腊文明的光芒(上下)

罗素,西方哲学史(上下)

柏拉图,《理想国》

黑格尔,《小逻辑》

黑格尔,《法哲学原理》

康德,《纯粹理性批判》

康德,《实践理性批判》

康德,《判断力批判》

笛卡尔,第一哲学沉思录

叔本华,人生的智慧

叔本华,作为意志与表象的世界

尼采,查拉图斯特拉如是说

海德格尔,《存在与时间》

阿尔贝·加缪,西西弗神话

波伏娃,第二性(上下册)

维特根斯坦,逻辑哲学论

伽达默尔,真理与方法

邓晓芒,哲学起步

华东师范大学,形式逻辑

胡世华,数理逻辑基础(上下)

马克思主义哲学,高等教育出版社/人民出版社

特里·伊格尔顿,马克思为什么是对的

冯友兰,中国哲学史(上下册)

王东岳,《物演通论》

老子,《道德经》

《庄子》

查德·福提,《生命简史》

史蒂芬霍金,《果壳中的宇宙》

理查德·福提,《能量与文明》

威廉·C·伯格,《生命大趋势》

仇子龙,《基因启示录》

达尔文,物种起源

理查德·道金斯,自私的基因

尤瓦尔·赫拉利,人类简史

尤瓦尔·赫拉利,今日简史

尤瓦尔·赫拉利,未来简史

约翰内斯·克劳泽,智人之路

德内拉·梅多斯,《系统之美》

蒋高明,生态农场纪实

理查德·梅比,杂草的故事

费孝通,乡土中国

乔玉辉,有机农业,化学工业出版社

吴敬琏,中国经济改革进程

温铁军,从农业1.0到农业4.0

萨拉·罗斯,茶叶大盗

瓦茨拉夫·斯米尔,石油简史

梁鸿,中国在梁庄

梁鸿,出梁庄记

芥川龙之介,《竹林中》

纪伯伦,散文诗集《先知》