农业衍存原理第五章:总结

以上第一章是物演的一般规律:演化是递弱的分化,分化即弱化和残化,因弱而属性增益,因残而结构繁化。原理应用于农业,就是第二到四章,即“从一般到特殊”。

第二章到第四章分别从农业的存在度、感应属性和结构属性的角度分别阐述。在农业的演运进程中,存在度递弱驱动物质演化,促成感应属性增效和结构属性繁化,横向代偿增益的达成就是纵向存在度递弱实现。三者是对递弱代偿原理的不同角度的阐述。所以,本质上,三者是一体的同一进程。具体说:存在性不足驱动步步分化,步步分化导致失位,失位导致失稳,失稳趋近失存。

存在性不足驱动步步分化

物演进程中,单细胞生物的细胞膜物能代谢功能是人类农业的自然学渊源。所以,一切社会现象都可以还原成自然现象。存在度不足构成万物代偿的动力,于是万物的本原存在渐次分化出万物。单细胞生物渐次分化到人类晚级社会,农业成为构建在人类智质性状分化构合上的滋养子系统的基础。

步步分化是弱者的自救,却又在层层相依中导致失位。

步步分化导致失位

步步分化伴随着“感应”的纵向演化进程,理化阶段的“感”“应”一体逐渐发展为生物阶段的“感”“应”分裂,乃至人类阶段的“感”“知”“应”越来越遥远的割裂。“盲存”的原因是万物的感知规定性遵循最小化原理,只对最切近的依存条件保持最大的鲜明性,仿佛我们有了农产品商标,没有空气也可以生存。海明威说:“很多人花一辈子才明白的道理是,我们真正需要的东西实在太少。”温暖的阳光、清新的空气、松软的泥土,这些不需要争取便可得到的大自然的恩赐,我们却在用农业技术的进步和一生的奋斗去远离它们。价值决定价格这一经济学铁律,在免费的空气面前变成棉律。也许,真有一天,喜马拉雅的空气会变成商品贩卖给戴着防毒面具生活的人类。

植保无人机、智能农机应用的GPS,即是这种依存性定位的体现。乃至物理学宇宙的空间不断拓展,表现为逻辑前沿的不断延展,但也正在于这种横向的“观念的非运动定位”,使农业越来越难以实现定位性依存。也就是说,以识辨定位为己任的感应属性其实并不能改善感应载体的失位窘境,它至多不过是失位性存在者表达其位相规定的一种存在方式。

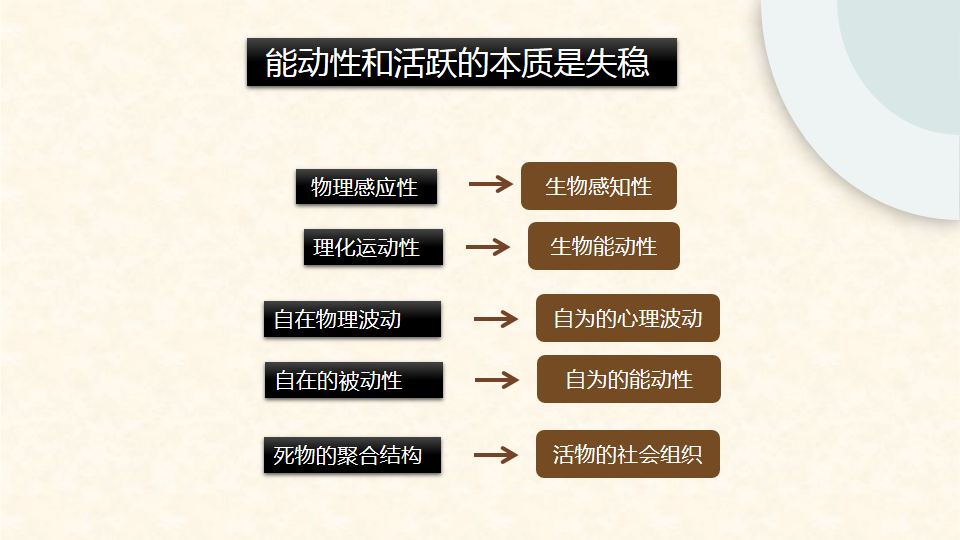

随着属性的层层丰化,后衍存在距离基始存在越来越远;随着步步分化,后衍存在者面对繁多的分化者难以耦合,在失位中走向失稳。而人类引为为傲的能动性和活跃度的本质是失稳。

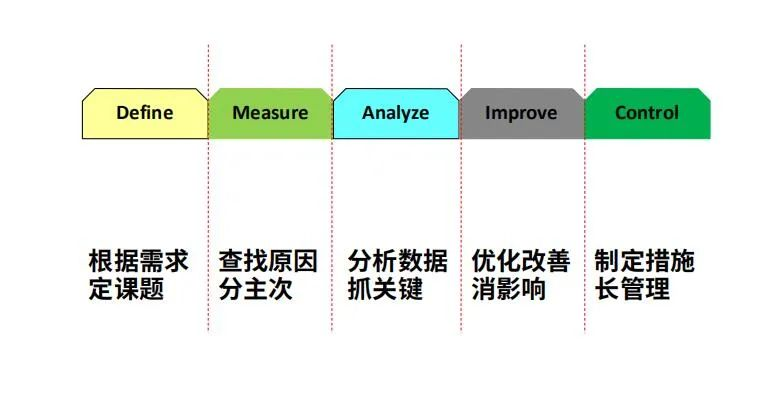

有一次参加一个农业企业的培训班,一个咨询公司老师讲授组织流程管理的DMAIC方法。当时,我觉得这个方法本质是作为最后衍的人类农业在步步分化的自然和社会结构中寻找定位。但处理这么复杂的问题用的却是辩证法。“查找原因分主次”是找主要矛盾,“分析数据抓关键”是找矛盾的主要方面。主要矛盾和矛盾的主要方面,在第一章第5部分“原理的应用”有相关分析。

失位导致失稳

广义的农业从37亿年单细胞生物初级社会的物能代谢功能起源,经过步步分化和层层依存,农业的“劳”“获”,且越来越远。农业的失位存态源于它的存在性,存在性决定着存在物的感应性。于是,纠正失位存态的感应性代偿不得不发生。代偿,有效于补助衍存者的弱化续存,无效于补助衍存者的弱化本性,在这种正反馈机制下,代偿不得不无休止地扩展下去。在层层叠加的农业结构中,无论是内向耦合,还是外向与社会耦合难度急增,表达为复杂系统的失稳。

随着物演的单向梯度衍运,最后衍的人类社会动荡加剧,危机日累,当属性增益到极致时,即趋向于失存。因为存在属性的繁华是存在本性的流失换来的,越补越失,越补越残,越补越不得不补,正反馈式的恶性循环。这是递弱的渊源和代偿的本质。

失稳趋近失存

由于万物的感知规定性遵循最小化原理,简约贯彻在“感应—感性—知性—理性”的全序列,万物皆处于盲存状态。

我们只能看到农业当下的问题,所以只能选择解决当下的问题。当下问题的解决,滚雪球似地导致了未来的危机。比如,抓虫,我们发明了农药,带来了环境污染和对人类健康的伤害。再如,为了提高产量,我们培育了高产品种,但物质不灭和能量守恒,产量的提高必然导致更多的化肥和能量投入,消耗地力,带来环境问题。大量使用化肥造成残留,污染了水体,恶化了土壤肥力,而且会产生强致癌物亚硝酸盐。

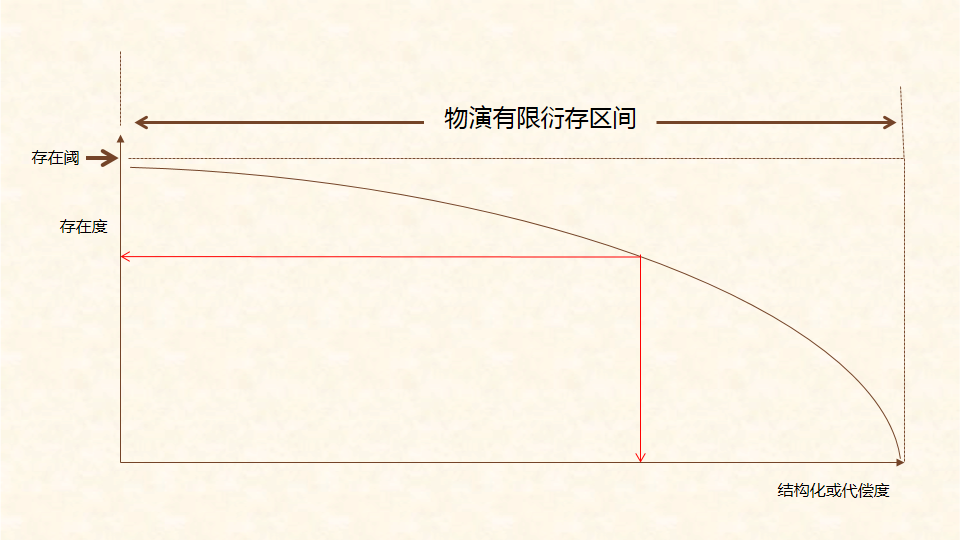

根据物演规律,物种失存有两种情况,一是代偿不足。即上图衍存偏位线的线下位置。比如,大熊猫,如果不是人类保护,应该已经灭归了。二是过代偿。代偿度的增加即是存在度的下降,当农业承载的智质分化达到极致,存在度趋近于零,也就是趋近失存。

所谓信息或知识无非就是一切感应属性。初始存在或奇点决定了最小代偿量(信息量),失存临界点决定了最大代偿量(信息量),也就是说,当感应属性发展到极致时,也就是生存度趋近于零的位点。即上图中最右下角的点。

以上分析了存在性不足驱动步步分化,步步分化导致失位,失位导致失稳,失稳趋近失存。当我们欢呼技术革命时,没想到短期成就引发长远的灾难,解决一个问题却制造更大的问题。存在度比人强大的生物都纷纷灭亡,而智人才60万年,光核武器就能使人类灭绝。花枝招展的代偿就像潘金莲,生存度越来越小的人类像武大郎,终有一天,喝下美人汤而一命呜乎。这杯美人汤就是代偿。代偿过程既是存在度的载体,它使存在得以续存,也使存在趋于失存。

在科学时代,科学已经成新的宗教。宗教总是先信而后思,哲学才会先思而后信。今天的科学是由西方哲学分化而成的,但显然在哲科思维的指导下,人类的盲存状态就像套着万花筒狂奔的马,一路高歌猛进。但只分化不耦合只会把人类社会快速导向失存结,结果是单向的“无可奈何花落去”,不可能是双向的“似曾相识燕归来”。我们需要打破西方哲学中心论,突破人类视角的逻辑关系,找到整体视角的依存关系,树立全新的世界观,延缓代偿速度。

文化模式的形成表达为思维遮蔽的一种固化,但文化结构相较于实体结构还是软结构,可以在文化交流中改变。期待构建树立全新世界观的人类命运共同体。就像泰戈尔在《吉檀迦利》第35篇中期待:“在那里,世界没有被国家狭隘的围墙分隔成片段”。

【结语】

我从以上五个方面探讨了农业的衍存原理。

站在中国的农村,我看到了消瘦的绿山、黑脸的清泉和崛起的楼兰。

回到开篇的问题,现在的农业肯定出了问题,但为什么还在错误的方向上越走越快?因为不代偿无以存,过代偿则失存。因弱化而代偿,因代偿更弱化。无可指望的代偿不断成为不得不指望的唯一前途。这是自然律自行滚动的无奈。

对人而言,最重要的是什么?是呼吸,而不是政治、品牌、战略。对农业而言,最重要的是什么?是安全性,而不是产业体系、智能化、机械化。但农业的分化和感应属性分化形成了认识遮蔽和盲存状态,就像那个卖肾买苹果手机的年轻人。农业就像急流中的小舟,无法在最安全的地方停留。动物吃健康食品的最高目标,成了人的最低目标。只要吃不死人,就去发展经济,去折腾品牌,规划,创新。虽然我们有不怕死的精神,却没有不怕死的身体。

科学的进步源于逻辑的起点无限前移。比如,盖天说→地心说→日心说到牛顿的相对时空观→爱因斯坦的绝对时空观。但演化的终点却不能无限后延,存在一个失存的终点。

偷火的普罗米修斯被钉在高加索山上受难、夸父逐日而死、亚当夏娃偷吃智慧果而被逐出伊甸园,这些神话都在隐喻对智慧的担忧。

我在希腊听过一个克里特岛的传说。国王让“希腊鲁班”代达罗斯建造了米诺斯迷宫。迷宫建成后,国王把他囚禁在了克里特岛。为了逃出克里特岛,代达罗斯用羽毛制造翅膀,用蜡粘在儿子伊卡罗斯身上,告诚伊卡罗斯不要飞得太高。然而伊卡罗斯年轻气盛,越飞越高,当他飞近太阳时,太阳的热量融化了粘翅膀的蜡,伊卡罗斯坠海而亡。

这个神话很好地隐喻了人类当前的状况:存在度下降:人类困在迷宫中。代偿增益:插上翅膀,迎着太阳飞上天。农业现代化经历“第一次浪潮”、“第二次浪潮”、“第三次浪潮”、“第四浪潮”,但也经历越来越热的炙烤。结局是过度代偿而灭归:像伊卡罗斯的翅膀被融化,坠亡。

司马迁讲“究天人之际,通古今之变,成一家之言”。只懂国学的人肯定大加赞赏,但稍有西方哲学功底的人肯定不认可这个观点。再进一步,通晓中西方文化的人,又会摆脱西方文化中心论和进步论,肯定这一观点。中国“天人合一”的思想隐含了整体存在不变或物质能量守恒的深意,灭归的只是分化物,包括人类在内。两百年前,人类还不存在整体性的生存危机。而现在,人类陷于困境:非代偿无以存,过代偿则失存。我在巴黎戴高乐机场转机去巴西的时候,想起吴敬链讲的一件事。1976年后,中国有两个方向。中国访问团去51个国家访问考察,中国再次“睁眼看世界”。代表团惊诧于戴高乐机场1小时起落60架,因为当时首都国际机场1小时才起落2架,还手忙脚乱。访问团回国后形成共识,以经济建设为中心,加快了感应代偿和智质分化,因为不代偿无以存。

失代偿,会导致灭归;过度代偿,同样导致灭归。但失代偿是短期可见的危机,过度代偿是当下盲存的危机,但人类又不得不优先解决短期的危机,却又造成长期危机的积累和放大,这是存在度下降而自性滚动的困局。核武器、生化武器、气候问题等等危机都足以消灭人类。

人类的知识分化得越多,越需要哲学的整体提炼,越需要通过整体的宇宙观、世界观、价值观前瞻性地奠定人类整体依存的原则和指南,才能延缓过度代偿。比起与世界进行点状的依存,达成整体的有效依存更重要;比起“改造世界”,“解释世界”更加重要;比起国家竞争,命运共同体更加重要。思想先于文化,文化先于制度,新的世界首先展现在思想的通道上,而后才会因为成为大家的共识而实现。如后来成为主流,但在当时却是异端的哥白尼和日心说。

纪伯伦在散文诗集《先知》中说:“你工作为的是要与大地和大地的精神一同前进。”“整个地球都是我的祖国,整个人类都是我的兄弟。”否则,就像约翰·多恩在诗歌《没有人是一座孤岛》里所言:不要问丧钟为谁而鸣,它就为你而鸣!

特别声明

本文图片来自网络,版权归原作者所有。本文原创微信公众号”韩金量观世界“,版权归原作者所有。刊登已得到作者授权。

参考文献

赵林,古希腊文明的光芒(上下)

罗素,西方哲学史(上下)

柏拉图,《理想国》

黑格尔,《小逻辑》

黑格尔,《法哲学原理》

康德,《纯粹理性批判》

康德,《实践理性批判》

康德,《判断力批判》

笛卡尔,第一哲学沉思录

叔本华,人生的智慧

叔本华,作为意志与表象的世界

尼采,查拉图斯特拉如是说

海德格尔,《存在与时间》

阿尔贝·加缪,西西弗神话

波伏娃,第二性(上下册)

维特根斯坦,逻辑哲学论

伽达默尔,真理与方法

邓晓芒,哲学起步

华东师范大学,形式逻辑

胡世华,数理逻辑基础(上下)

马克思主义哲学,高等教育出版社/人民出版社

特里·伊格尔顿,马克思为什么是对的

冯友兰,中国哲学史(上下册)

王东岳,《物演通论》

老子,《道德经》

《庄子》

查德·福提,《生命简史》

史蒂芬霍金,《果壳中的宇宙》

理查德·福提,《能量与文明》

威廉·C·伯格,《生命大趋势》

仇子龙,《基因启示录》

达尔文,物种起源

理查德·道金斯,自私的基因

尤瓦尔·赫拉利,人类简史

尤瓦尔·赫拉利,今日简史

尤瓦尔·赫拉利,未来简史

约翰内斯·克劳泽,智人之路

德内拉·梅多斯,《系统之美》

蒋高明,生态农场纪实

理查德·梅比,杂草的故事

费孝通,乡土中国

乔玉辉,有机农业,化学工业出版社

吴敬琏,中国经济改革进程

温铁军,从农业1.0到农业4.0

萨拉·罗斯,茶叶大盗

瓦茨拉夫·斯米尔,石油简史

梁鸿,中国在梁庄

梁鸿,出梁庄记

芥川龙之介,《竹林中》

纪伯伦,散文诗集《先知》