无用空间:《物演通论》导读答疑1

王东岳先生在福州无用空间对《物演通论》导读后的答疑,视频转载自“无用空间”。

以下为上述视频的文字稿,转载自曾蓉老师微信公众号“物演通论看世界”,点击查看原文。

以下为视频文字稿

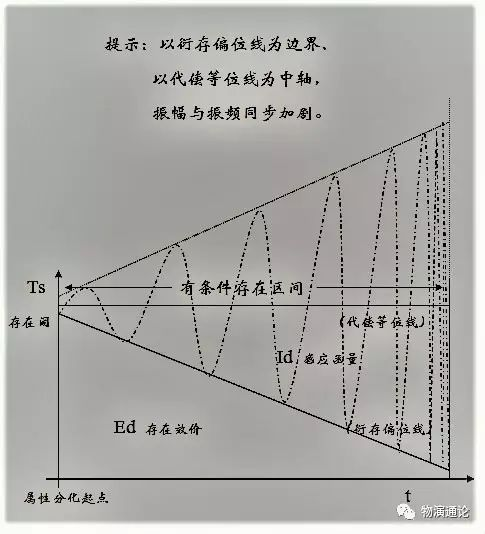

问题一:我发觉34章的衍存区间图中的衍存偏位线并没走一个严格的对角线,您是想表达奇点已经开始弱化并非圆满存在即仍然有代偿是吗?但是奇点无属性,而代偿都是属性代偿,容易给人没达到代偿等位线的感觉。

答:需要明确的是,我所说的存在度其最大值是趋近于1,最小值是趋近于0,因为宇宙是我们不可言说的点发展过来的,我们可以感知的存在都是有限的,而对于我们不可言说的部分,我们需要留出余量。而且我书中一旦有图示,我都会强调其是示意图,因为正常的坐标图都是数学关系的精确表达,但我的理论中因为存在效价和代偿效价的参数无法调出,只能做成示意图。一方面可能是信息量不足,一方面可能是我个人能力有限无法调出这个参数,故说“以待来者”。如果有数学好的同学能找见参数,补充、修正或更深入的表达,我感激不尽;而且我相信未来有可能进行精确表达,但已不知那个未来是科学时代还是后科学时代。

问题二:现在的普世价值即主流的西方文化是西方通过文艺复兴时期从阿拉伯重新找回希腊文化并发扬光大的结果。中国文化经过佛学的改造在宋明理学阶段一度停滞,在西方文化的冲击下如今西化严重;而您说过东西方文化不兼容,目前中国的政治、经济、文化中也处处体现着这种不兼容的矛盾,这时候意味着我们也需要一个思想家重新总结先秦时代发展起来的中国文化使其能重新焕发光彩完成类似西化文艺复兴的那种飞跃?

答:我做个说明,我做哲学不在现象层面说明问题,因为现象层面纷繁迷乱,不具有普解性,所以我只在经过提炼后的抽象层面进行逻辑推导,才具有哲学的普解价值。我的讲座从受众出发,往往脱离了哲学层面,这不是我的强项,但这种讲座量很大,听众觉得很精彩,我觉得很惭愧;而听众之所以觉得精彩是因为我对所有现象的解读下面都暗含了我思想的逻辑线索,我思想的不同就决定了我的解读与众不同。

关于你的具体问题,我这里只做一下简单的说明:

中国文化早就衰落了,我不承认中国文化能拯救世界,但西方文化也不代表未来,因为西方文明已经把我们引向深重的灾难,人类需要能更好的维护其生存的新文化,而我的理论是这个需要的新文化的先声。中国文化是典型的在一个封闭环境下精雕细琢几千年的农业文明,当封闭环境被打破,只能迈向更后衍的工业文明,这是唯一的方向,也是《物演通论》最后的一章反复说明选择不成立的原因。任何文明都不是选择的结果,而是人类社会不同生存结构下的必然。但中国文化的衰落并不表示中国文化毫无价值,因为递弱代偿的原则是越原始的代偿(人类社会的感应属性代偿即文化)越具有奠基性、决定性和稳定性。故中国文化可以成为继农业文明、工业文明以后的第三茬文明的重要参考系。

东西方文化的兼容问题是现象讨论。历史上中国文化被外族文化的侵略一共有两次:第一次是东汉时期佛教传入中国,与中国文化全面兼容;第二次是鸦片战争以后到现在,被西方文化同化。我们一直很骄傲我们几千年来总是同化外族文化,以致于有人声称抗日战争哪怕我们失败了也可以同化日本文化。但事实上,农业文明只能同化更低端的游牧业文明,不能同化比它高端的工商业文明,日本在明治维新以后已经迈进工商业文明,如果抗日战争我们失败了,我们不仅是亡国奴,文化上同样会被日本同化。

关于这个问题,简述这一点,如何需要更详细的了解,只有完整听我《东西方文化溯源》的讲座。

问题三:我只对西方狭义哲学感兴趣,希望老师您能推荐西方狭义哲学的书目。

答:黑格尔说“哲学史就是哲学”,要全面了解西方哲学就得顺着西方哲学史读下来。书目不用我开,网上到处都有,很简单很清晰:古希腊哲学史、古典哲学史、当代哲学史。

我在《人类的没落》上说过我为什么不做哲学史:

《哲学史与〈物演通论〉述略》一文,是我的几位好友多年来一直催促我写一本哲学史,而我又慵懒怠惰的无可救药,情急之下,草成简章,以慰友人期待之笔墨。在我,窃以为哲学史之不可写,还有两重原因:一则,有独到之见者,如黑格尔或罗素之辈,作哲学史如作自家思想之余绪,笔锋所至,“史”已不史;二则,无自主之见者,如书铺里充斥的附会文本,编者恐怕自己都未曾真正读懂过哲学,还谈何史论?我既不肯委身于后流,又恐怕逃不出前类的窠臼,于是干脆直接写明本人之观念与哲学史的纠葛,且笔下寥寥,未敢烦言,以免误人。(见《人类的没落》前言)也就是说,虽然我自认为深刻理解了西方哲学家的思想,但难免也会有自己的偏角,如黑格尔的《哲学史讲演录》会偏向绝对理念和辩证逻辑,罗素的《西方哲学史》会偏向普通符号,你读我的附录二《哲学史与〈物演通论〉述略》,全偏向递弱代偿原理。其他人的哲学理论不是我不懂,而是我要建构自己的理论一定会有自己的偏角,要普遍理解、原样理解是不可能的。

我深信一点,任何理论,当你还只能仰望的时候肯定是不能深透理解的,只有当你能站在比它更高的高处“一览众山小”时,才能在俯瞰时看清它的全貌,做到真正的理解。这是我自己的体会。我从十六七岁就开始读所有中国思想史和西方哲学史的书,认为自己读通了,你们听我讲课也觉得我确实挺通。但当我写《物演通论》的时候,我发觉我大部分没读懂;但我写完《物演通论》完成自己的哲学体系后,再重读这些书,别有一番滋味,包括我昨天提到的《老子》。我的意思是你只有站到了更高的高点上才能看清全貌。所以,读哲学史很难,既要如我上午说的那般精读又要找到当代的某个高点予以建构自己的体系才有望在超越中理解。底层认知无法理解高层认知,同层认知如高度相同的山,也做不到深透或真正的理解,因为文化具有遮蔽效应,同层认知其遮蔽程度也相同,唯有超越,才能打破原有遮蔽,在更高处拓展出更宏阔的系统。

如果读西方哲学史的书有点难,可以先读《物演通论》,毕竟是中文写的,相对好理解些。但《物演通论》并不回顾哲学史,因为这书的目的不是写哲学史,而是证明一个原理,故只在证明中就具体问题对与之相关的哲学家的观点顺路点评。因为这些点评极简略,只有你非常了解我所点评的哲学家及其理论,才能理解这些点评的意思。我也可以不做点评,但不提不好意思,因为前人讨论过这些问题。

另外,我这边书还有个严重缺陷,以致于主流学界认为这不是现代著作,因为我没有做索引,并在《序言》中解释了不做索引的原因:

一则,索引的用意主要在于避去剽窃之嫌,既然我之所思最初并非源自于逻辑启发,那么,纵使与他人的某一看法略有雷同,自信也不会闹出一模一样的局面,据说天下连两片完全相同的树叶都找不见,何至于酿成两人两思竟无以分别的怪事;二则,著述的初衷如果不是为了探究和阐释他人的学说,则援引的目的自是希冀将读者的思路从前人的逻辑中导入独创的逻辑上来,仅此已经累煞了读者,倘或再以繁琐的引据不停地打断一气研修的专心,自以为有些对不住读者;三则,大凡沉于哲思者,诚然一定自知其所思,却未必了然何以会有此思的缘由,君不见,古今中外,总是那些后来人评头品足,给前辈们不容置辩地安顿下一个个褒贬参半的历史地位?我作为不肖的后来人,自然也有这个优势,不过断不敢那么自豪,窃想褒尚无妨,贬之则像是背地里揭人家的短尾巴,揭就揭了,还要标个鲜明,仿佛若不顺势摸见尾巴骨便不肯甘休似的,此念一闪,正好罢手。(见《物演通论》序言)

其实,我不做索引的原因还因为:

第一、我读书而不藏书。我是自由学者,孤陋寡闻,住在山里,写书时身边没有可以查阅引用的书。而且文化大革命的时候,很多书都是交换阅读,读了就记在脑中。我写《物演通论》的时候,很多时候是根据我脑中的记忆引用,自然无从引注。

第一、我讨论问题涉及面太广。因为我的理论是对既往哲学的重建,与整个西方哲学史包括东方思想史都有所关联,如果要做索引,工作量太大,耗散的精力太多,索性就不做了。

第二、因为我做的是一个全新思想,不存在剽窃问题。如果有同时代的人提出相同的原理,我立即承认是对方的功劳,只证明我没有读到他的东西,至少没有剽窃之嫌疑。

但不做索引不符合今天的学术规范,但是不表明它不是学术。前人的书也很多没有索引,为什么我非有不可。所以,我是当代主流思想下的野牛,野牛冲进御花园。

问题四:您讲的波动曲线图是只包含存在阈上方的曲线吗?

答:存在阈平行线(即代偿等位线)和衍存偏位下倾线共同规定了波动的幅度,并以存在阈平行线(即代偿等位线)为中轴回归线波动。此波动曲线不仅包含心理波动还包含一切波动。

《物演通论》从103章以后讨论意志论、美学这些精神的边流问题。

意志论从叔本华才开始讨论。美学从柏拉图、苏格拉底就开始讨论,但讨论的深度和方式完全不同。过去,这部分都是些分散课题,在我这儿成为同一原理下的相关问题。这些问题涉及到一切精神现象,因为精神不仅仅是逻辑或意识,还包括体现本能情绪的意志及其与之相关的美学问题等。这部分与代偿的关系及与载体代偿效应的关系,我用极抽象的逻辑推导方式做了相关的解读,这需要大家读书。

问题五:我觉得老师的思想对于解读我所在金融证券行业有很大帮助,如果今后大家读了您的书纷纷用以解读自己所在的行业以致于您的思想变成大众文化,您会担心吗?

答:首先,我的思想能否变成大众文化我是存疑的,我自己只把它视为的一个逻辑游戏。这次答疑也只是个思想游戏,我的理论也只需要把它当做一家之言,因为我不能自己标定我书的价值,它将被人类的历史、人类的思想史和文化史检验。

如果它能变成大众文化,我会觉得会庆幸,因为只有有价值的文化才有可能在历史中存留下来被普及,这证明我的学说是有价值的。牛顿当年的书物理学教授都读不懂,现在只是初中的课程。如果它有价值,我预期也在400年以后,也就是说即使它有价值也与我无关,他只是让我的灵魂永生。

问题六:什么是范畴?

答、“范畴”是哲学专用词,我们日常在使用“范畴”这个词的时候都是当做“范围”乱用的,一如“反思”是哲学专用词,一般人都用成“反省”的意思,都和其哲学原意完全不同了。在哲学上,亚里士多德是“范畴”这个词的提出者,康德是把这个词的概念运用到最有效程度的哲学家,建议读这两个人的书以理解“范畴”的哲学意义。