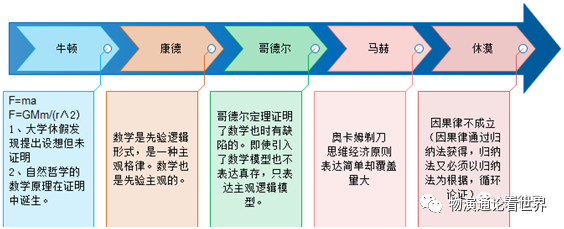

无用空间:《物演通论》五印一纲之数模总纲

录音为王东岳先生于2017年11月份,为了澄清网上诸多人对《物演通论》的误解,特意举办了一次关于演讲来澄清。王东岳先生将讲解辅助大家理解《物演通论》的五印一纲,下方音频为一纲:数模总纲。

以下为上方录音的文字总结(注意:不是完整的录音转文字,而是经过梳理总结),转载自微信公众号“物演通论看世界”。

五印:

第一印:“弱演变量”印;

第二印:“代偿位相”印;

第三印:“有限区间”印;

第四印:“分化耦合”印;

第五印:“伪在危在”印。

一纲:数模总纲:“反比函数定律”或“反比函数和为常量”

一纲:“数模总纲”,弱演道法方程

即反比函数定律-反比函数之和为常量-双限定边界

a、暂时无法引入参数的粗略数学模型

b、基本规定:

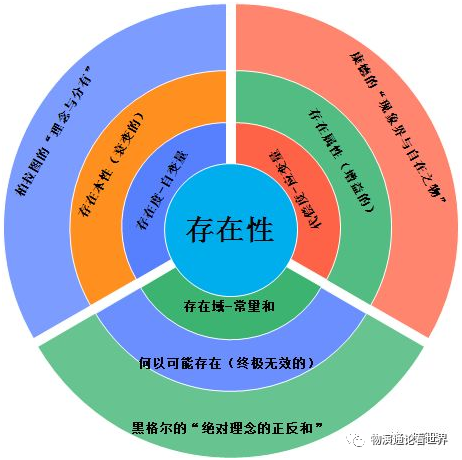

(1)存在度是“单向自变量”,代偿度是“反比因变量”

(2)该“两项变量之和为常数”,由此构成存在域。

(3)存在度、代偿度、存在域三者之间的互动关系谓之“存在性”,即“存在饱和性质”或“存在的完全性质”(囊括存在的本性、属性以及何以可能存在),此哲理模型一并化解了柏拉图的“理念与分有”、康德的“现象界与自在之物”,黑格尔的“绝对理念的正反和”等。

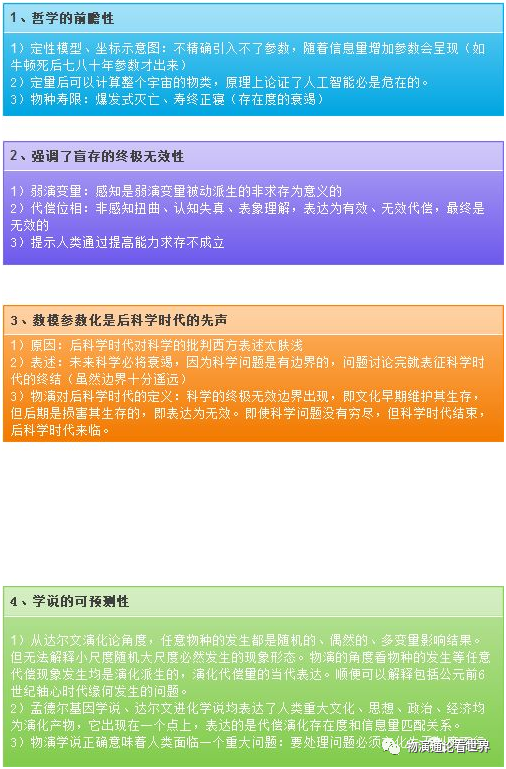

c、它的引申涵义是:

(1)物存本性是衰变的(统一物质、能量与信息)

(2)物演样态是增益的(统一自然、精神与社会)

(3)代偿求存是终极无效的(警示人类文明趋势不良,有效回答进化论缺陷)

d、未来可带入参数。模型会精致化,但基本规定和涵义不变

本次王老师演讲提出的几个引申问题及解答:

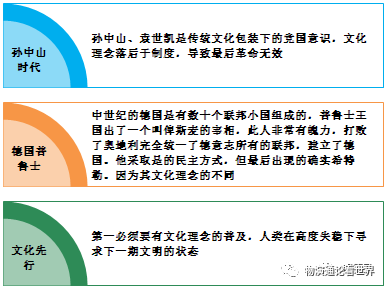

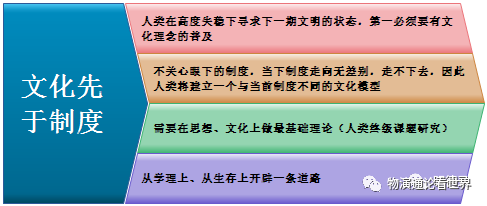

如何开创下一期文明:文化先行寻求下一期文明

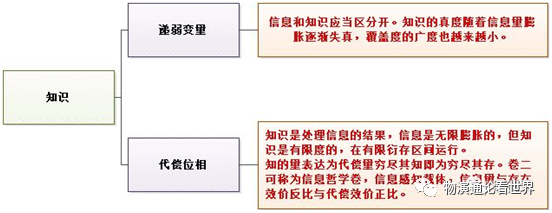

用物演如何阐释知:

如何破解陷入剧场假象?

任何一个学说,一旦接受成为认知底层架构,就必然会陷入剧场假象,但人如果没有被精密逻辑整理过的思维认知,将飘摇在信息的海洋之中,破解剧场假象的根源在于要看学说是否跟当下的信息量和存在度是否匹配。一个学说即使被证伪了,但表达的现象不会变,如牛顿、爱因斯坦的学说被证伪了,但照样指导工商业文明的现实生活。递弱代偿被证伪了,递弱必从理念转到现象。一个好的学说在一个时代被信奉原因:18世纪1776年前后,美国《独立宣言》、《美利坚合众国宪法》怀揣的理念早就了今天的美国;20世纪初袁世凯、蒋介石后继者理念是中国中古时代的理念,带来了频繁的社会动荡;华盛顿、杰克逊他们伟大的思想和时代相匹配早就了伟大的国度;主要原因在于其剧本和时代匹配性的洽续,人类必在非永恒真理上铺垫生存层级。

如何理解区间的存在永远是丰满的?

灭归亦在区间内位点上,继续演化。

什么是依赖模型的实在论?

其主要观点为:

(1)一个物理理论和世界图像是一个模型以及一组将这个模型的元素和观测连接的规则的思想;

(2)哪一个好,就用哪一个模型;

(3)同时允许两个或两个以上相互竞争的理论模型并存。不在终极的客观存在的有无之间作无谓的争论,只关注理论模型的好与坏,对于自然科学的发展,有着积极的意义。这些主张使得依赖模型的实在论与科学史的实际更相符合。

为何说绝对存在导不出相对存在,不能继续追问相对存在的源头?那么递弱创世法则是否是终极的决定论。

弱演变量印(因为万物都不圆满,所以要追求圆满,追求在,代偿由此发生,而且存在需要代偿来弥补且越补越失,相对存在由此表达)。科学上绝对存在成立,但变量载体无法探讨,人类探讨只有属性的部分,存在度再高到几无属性时人类无法探讨,可以推到出绝对存在,但不可言说,因为不可感(恒星->红巨星->白矮星->黑洞->奇点)。理念推导的极致必然是辩证法。更重要的是人类可探讨的问题必是可证明、证伪的问题,其存在度高到不可感知,在区间外,不在可讨论的范围以内,赞同维特根斯坦说的一句话:“凡是能够说的事情,都能够说清楚;而凡是不能说的事情,就应该沉默。”常人总是犯康德的问题。

亚里士多德的最大贡献:

1、建立第一问形式逻辑

2、背后的理念存在前移到本体论上

关于宗教:宗教一定是低信息量下的思想模型(不认可其接近真理),人类的一切学说都是先验感知思想模型。

人类想象、好奇心得以发生的原因:人类用先验逻辑(只为求存而非求真)的方式对世界进行表达及对话,其含义并非我们的逻辑和知识是对等的,而是不对等的部分我们永远无法言说。就像爱因斯坦形容宇宙就像一个永远打不开的表壳,但是并不妨碍我们永远不断猜想其运行方式。

论聪明:每个人聪明的程度都是相同的,而我们观念上有关于人有智商高下的差异,取决于人是否找到自己的兴趣点所在,并将自己的全部精力集中在一件事情上持续前行,否则人将一无是处,飘摇迷失在信息的海洋之中。

论自然规律:

1、不否认存在自然规律,但你所说的客观规律一切都是主观规律。

2、大尺度即为信息量增大,非主观性为而是客观行为,在大信息量下能更准确处理逻辑三恰,所谓拉大尺度实际上是信息量加大的过程。

人为何会相信虚构的故事?如何发生?人类一切知识的来源都是虚构和假设。所谓虚构就是认知不真而认知信息量不断增大的过程,认知过程本质上是层层虚拟过程,感性、知性、理性都是层层虚拟的过程,今天所谓的虚拟社会只不过是虚拟进一步叠加到信息量可感知的状态,既然感知过程即为虚拟过程,动物也会虚拟只不过动物回答不上来。表述不上来。

意志和逻辑的关系:欲搞明白意志哲学,可以读叔本华和胡塞尔的书

意志是应的表达,感应分开,但同构,随着代偿发生然后应部分状态为逻辑感知,不是感牵引着应,而是应牵引着感知。

逻辑学史:数理逻辑->亚里士多德的形式逻辑->古典认知逻辑->罗素怀特海现代逻辑->生物学常识(感官生理学、神经生理学)

离真理越来越近的误区:《物演通论》<- 热力学第二定律熵增定理、E=Mc2 -<哥德尔定理(人类理性的局限)一切知识都与求真无关,终极真理可用不可及,且越来越远。感觉上误区的形成是因为信息量增大。

存在度、代偿度的关系:

1、书中表达为非因果关系,用函数关系表达,一系衍存关系

2、存在度和代偿度实为存在性的一体两面,分成存在度和代偿度来表达体现了人类逻辑不足的表达方式

车永龙根据王东岳先生讲座整理