第十二章 有限衍存区间梯度

依据现代物理学、化学和生物学的研究成果,从博物学的总体角度审视,宇宙之演化呈现出如下一系列物态递变的梯度:(1)

──137亿年以前宇宙尚未爆发的那个“奇点”存在,其稳定在奇点形态上的时空维度暂不可考,它的潜在质量和/或能量是现有一切自然存在物的总和。根据哈勃望远镜观察,宇宙膨胀的加速度状态与其质能分布状态不相称,却与爱因斯坦在广义相对论方程中曾经加入的“宇宙常数”相合,提示宇宙中存在着某种目前尚不为人所知的巨大暗能量;另外,根据史蒂芬·霍金等人的研究,初步估计黑洞等暗物质在总体质量上也远远大于所有恒星的质量之和(参见《时间简史》第94页,霍金著),这说明“奇性物质”多于“基本粒子态”物质。如果可以把“暗能量”和“暗物质”视为最接近于太初“奇点”的存在方式,则提示宇宙物演的基本存态始终是某种前时空的状态。(3)

──宇宙勃兴的一瞬间或最初的某个时段,以亚原子粒子和氢核形态存在的物质即告生成,且永远都是四维宇宙存在的主体形式,所谓氢核就是一枚质子,它既是粒子系列的后衍产物,又是原子系列的前导介质,它们作为完整的亚原子粒子系统,构成了占据着时空态宇宙主体质量的那些处于不同星序的恒星,及其各类变态的膨胀或坍缩天体。以太阳系为例,太阳的质量占太阳系总质量的99.86%,其他所有行星及星际物质的质量之和仅占太阳系总质量的0.14%。这里一开始就表明,一切后续物质或后衍物态将会以怎样大比例的幅度自此衰变下去。(4)

──从大质量恒星衰变为超新星的过程,就是氦和所有较重元素的核由氢核与中子逐步构成的过程,而且,一张元素周期表,在某种程度上既表达着各个元素在时间维度上的迟存顺序,也表达着各个元素在空间或质量维度上的递减态势。亦即前体元素在宇宙中的丰度似乎总比后衍元素为大,譬如周期表上的一号元素氢约占宇宙元素总量的76%左右,二号元素氦约占18%,其余90种天然元素的总存量不超过宇宙元素总质量的百分之一位数。另外,处于周期表前位的各个元素比较稳定,变革它们的核质结构是相当困难的,反之,处于周期表后位的各个元素比较活跃,它们会通过放射性而自动改变其原子结构,最后一位天然元素铀之所以成为制造核弹的首选材料,就是利用了它的不稳定性。(5)

──分子物质即一切化合物的存在,无疑要在有关元素生成之后方能形成,而且,在一般宇宙条件下,由于超高温、超高真空、特别是超强度辐射的离解作用,原子很难结合为分子,即便形成分子也多被离解,因此,规模化的分子物态如行星的出现,已是较为晚近的宇宙产物(譬如,地球大约发生于46亿年前),且在它所绕行的恒星系内终将被老化的红巨星吞没和再离解。即是说,分子物态既迟发于它的前体物质又早亡于它的前体物质。(关于从无机小分子到有机高分子、再到生物大分子的简述,请参阅本卷第四十六章,此处省略不赘。)(6)

──及至生物问世,上述情形更是愈演愈烈。首先,所有生命物质的总和,即所谓的“生物圈”,只是薄薄的在地球表面覆盖了一层,它与地球这样的分子态行星之间,其质量递减的程度是不言而喻的。单细胞及其前体生物形态,发生于35亿年前地球地质史上的太古代和元古代时期,且迄今仍然遍布于地球表面的几乎所有苛刻环境之中,其中的蓝绿藻“唯我独尊地统治地球上的海洋大约达15亿年到20亿年之久”(生物学家老克利夫兰P·希克曼语,见其《动物学大全》),它们作为最原始的初级生物存态,在生物界中的现存总质量照例首屈一指,须知正是它们构成了海洋水生生物的基层食物链,甚至地表土壤的形成及其主要组分中都有各种微生物的参与。(7)

──直到古生代寒武纪,即五亿七千万年前的显生时代,多细胞聚合体的动植物才渐次繁荣起来,然而它们的生灭闪烁之状已如走马灯一般,曾经猖獗一时的巨型卵生爬行动物恐龙,称霸于地球不过一亿八千万年左右就突然间销声匿迹了。而且,在自养型与异养型物种之间,以及在各异养型物种之间,一个更为明确的生物质量递减序列必须与物种进化序列相配合,否则生态系统的食物链关系就无从建立。另外,无论是出于何种突发灾变或生态渐变,恐龙的灭绝并未同时引发其他前体低等生物的全面危机,这进一步表明,生理结构和机能状态愈复杂的生命形式,其生存脆弱性愈为严峻。而今,哺乳类动物的出现至多不过七千万年到九千万年,却已经呈现普遍衰态,演至这个阶段,地球上99%以上的物种早在人类问世之前业已绝灭,其中绝灭速率最快的恰恰是那些从脊椎动物到哺乳动物的所谓“高等生物”。(8)

──临末,灵长目内似乎最具能耐的晚级物种“人类”终于粉墨登场了,他们迄今仅有三百万年至五百万年的生存史,作为一个独特的智质变异演化系统,其生物质量无论怎样膨胀也不可能超越以体质变异为特征的中级多细胞生物演化系统,也就是说,这里存在着一个空间和时间上的限度,而这个限度就是一切存在者或存在形态终归不能改变自然规定的存在梯度之证明。人类无疑是整个生物系统中最活跃的一系,也是生存方式最动荡的一族,尽管他们眼下看起来还在蓬勃发展,但已经初步流露出衰竭前的过盛危象,这种渐次活化也渐次动摇的情形,早在蓝绿藻和恐龙阶段就已反复显现且呈逐级加剧之态势,人类只不过是把这场自然史上的闹剧推向高潮罢了,由他们缔造出来的一系列环境危机、生态危机、人口危机、大规模毁灭性武器危机以及生物工程、人工智能与种种别样科技发展可能引发的恐怖前景等等,其实都是这个衍存递弱自然律的现象形态和继续表达。(9)

注释:

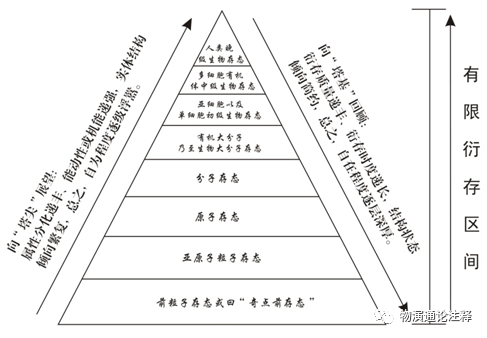

(1)唯有打破自然科学学科间的界限,从博物学的总体角度才能看到如图所示的物质衍存的梯度变化:

(2)此图显示物演的方向是从“塔基”向“塔尖”的属性递增的方向,也是存在度递失的方向,即存在质量递减、存在时效递短、存在稳定度递失(这是存在度的三个硬指标,随后十三章还有其它哲学指标),但示意图仅仅示意递减而完全无法表达物演过程中衍存物质质量大幅度递减的数量关系,如太阳的质量占太阳系总质量的99.86%,如元素周期表第一号元素氢约占宇宙元素总量的76%左右。也就是说,因为存在度高的低级物存已经占据了整个宇宙的绝大多数,所以有限衍存区间始终丰满;但丰满不代表其是绝对存在,因为宇宙的演化从未停止,只要它是运动的而非静止的,就不可能是绝对存在。丰满和演化并不矛盾。存在永远是一个在衍存区间内分化衍存的流程,而且绝不会超出这个衍存区间。总之,宇宙的物质演化运动都在存在度趋近于1和存在度趋近于0的有限衍存区间衍动(即由衍存梯度示意图的塔基向塔顶衍动),万物都在这个区间求存。物质演化运动本身就是存在求存的结果。人也是自然求存的结果。哲学作为人类的代偿也是人类求存的结果。

(3)第一级、前粒子存态乃至于“奇点”存态。如暗能量、暗物质那样的最接近奇点的存在,这也是宇宙的基本存态,是我们不能直接感知的存态。

(4)第二级、亚原子粒子存态,包括了基本粒子存态、原子核等。但量子物理的波粒二相性说明了基本粒子很大可能就是能量态到质量态的过渡状态,所以整个衍存层级是连续的,无论如何划分,都是出于认知的需要,故难免武断。亚原子粒子构成了恒星等天体,是我们感知以内的四维宇宙的主要存在形态。

(5)第三级、原子存态。如超新星,元素周期表的排序规律表达着原子进化进程中质量、存续时间、稳定度的递减倾向。

(6)第四级、分子存态。如行星,是比前三级存态质量更小、稳定度更差、存续时间更短的存态(第四十六章指出通过C元素缔造生命打通了有机物与无机物的衍存通道)。

(7)第五级、生命存态之单细胞初级生物存态(关于蓝绿藻的详细举例见卷三一百二十八章)。

(8)第六级、生命存态之多细胞中级生物存态。生物整体间的依存关系即食物链关系决定了衍存中各级生物质量、存续时间及其稳定性的递弱关系。也就是说,因为前体存在都是后衍存在的生存条件,必然比后衍存在的生存气数更高,否则后衍存在也无从存在。恐龙的覆灭就是复杂生命结构脆弱性的表达。

(9)第七级、生命存态之人类晚级生物存态。智人以前,生物的进化以体质分化延续;智人以后,则以智质分化延续物质演化的自然进程,其分化速率急速暴涨。人类作为最复杂的生命存在,是所有生命畸变之集成,存在度最低,无论从存续质量、时间、稳定性而言,在宇宙间都是最卑微的存在。

注:本章接着上一章综合自然科学的整体成果,直观呈现宇宙间物存形态的衍存递弱趋向,以导出下一章表达递弱趋向的六个存在度指标。

(文中配图来自网络)

…………………………

希望本公众号对您学习《物演通论》有帮助!思想的传播需要我的初心和坚持,也需要您的支持和鼓励!欢迎提供反馈,或赞赏、转发,或批评、指正。谢谢!

1、欢迎读书困难的同学关注“物演通论注释”公众号,有逐章的注释以供参考,二维码如下:

2、请关注“物演通论看世界”公众号,二维码如下:

3、请关注“物演通论读书会”公众号,二维码如下: