第十七章 补偿本性的方式:分化构合

这一补偿的实现本身同时就是一次幅度不等的层位跃迁,亦即将自身的存在更替为一个新的转化形态,或者说寄托在一个新的存在方式之中。(1)

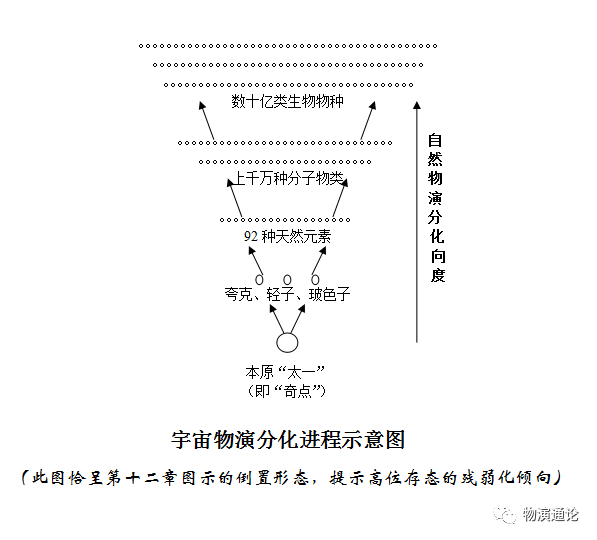

然而,如果补偿是某种外来的追加,则被补偿者就一定不是那个原始的、同质的、单纯的“太一”或本原,因为在它之外全无存在。所以,从根本上讲,所谓“补偿”反而只能呈现为分化的过程,以及分化之后再构合的过程。(2)

于是,这个过程终于不能使残缺者有所回补,因为归根结底,它所获得的任何追补都是自身更趋残化而不得不进行的一系列整合,或者说是自残之后的自救措施。(3)

换言之,存在从一开始就必须依托于自身来补偿自身之不足,是为分化和残化的本质。并由此决定了分化产物的本质──即包括人类在内的一切自然分化产物都是自然存在本身的需要,或者说是自然存在为了维护其继续存在的权宜之计。而不是相反──好像“万物皆备于我”(孟子语),好像“人是万物的尺度”(普罗泰戈拉语),或仿佛一切自然存在都是为了妄自尊大的人类而存在似的。(4)

又,在分化构合的演运进程中,各分化产物的残化程度或“缺憾”程度亦遭分化而有所不同。失圆满或残缺之程度愈深重者,未来获得追补的内因或内驱力就愈强劲,反之则相对静止,由以造成其后之补偿和跃迁态势的差异,此乃物之分“类”的渊源。【不要以为造成上述之“差异”是偶然的,它受到衍存进程的有序规定,由以形成物演梯度的时空分布。换一个角度的话,也就是说,这种差异不仅造成“物类”的分化,而且造成各个物类在“演化前程”和“演动速率”上的分化,即缺憾越深者,其演化前程越远大,演动的速度也越快;反之,则演化前程不免大受限制,即相对圆满者通常会变成宇宙进化基干上的分支或盲端,从而使自然物演的路径终于呈现为分歧多端、节外生枝的“进化树”形态。】(5)

无论如何,经此一番追求自圆或自满的“自我补偿”,原先那个存在者似乎有望克服当时的那种动摇情状了。(6)

不过实际的结局远非如此。(7)

注释:

(1)对存在不圆满本性的补偿实现一定会改变原有存在的存在形式或存在形态,如对始基存在不圆满本性的补偿出现了基本粒子存态,对基本粒子存态不圆满本性的补偿出现了原子存态。

(2)存在之外无存在,故对于存在自身的补偿不可能来自外在(也无法想象外在)。所以,补偿也就只能呈现为分化进程以及分化之后再构合的存在方式。如始基存在对自身不圆满本性的补偿一定是通过自身的分化构合实现的,故有了基本粒子存态。

(3)于是,存在通过自身分化构合以补偿自身不圆满本性的结果只能是越补偿越不圆满,因为分化就是残化,分化构合等于先自残再自救,由此顺序构成整个物演的分化构合序列:基本粒子进化→原子进化(物理存态)→分子进化(化学存态)→生物进化(生物存态)。

(4)所以,站在存在整体的角度而言,包括人在内的万物,都是存在层层补偿自身本性不圆满的结果,亦即求存的结果,是自然存在求存过程的分化产物,是自然存在的一部分。人类站在自身的角度把自己视为万物之灵属于不自知的视野狭隘下的愚蠢。无论从存续质量、时间来看,人类无疑是宇宙间最微不足道的存在,因为人类是自然求存分化程度最严重的终末分化产物。人类的能力貌似强大到上天入地无所不能,但无论表面如何强大都是大自然赋予人类求存的手段而已,而且求存手段越高明,越说明人类自身存续越艰难。即使人类表面上强大到能破坏生态平衡,而实际上破坏的结果也必然导致人类自身的灭归。而人类灭归之后,地球的生态平衡依旧可得以恢复。那种人择原理的说法,早在亚里士多德四因说的目的因中就有类似的表达,全无根据,在人类思想的进程中早已被抛弃。事实上,人类一切行为只为求存,而人类求存也是作为整体的自然存在求存的一部分。

换句话说,人类的出现是自然求存的产物,人类的灭归也是自然求存的结果。万物都是有限存在,都有自己的自然寿限;但人类是最特别的自为能力最强的物种,所以存在过度代偿问题:如果人类行为得当,才有可能和物种一样寿终正寝,如果人类过度代偿就必然暴病而亡,正如人类中的个体,如果养生得法是可以寿终正寝、无疾而终的,而大多数人都是凭借着自身强大的自为能力,过度使用自身的身体而又不懂保养最终提前报废即暴病而亡的,鲜有寿终正寝者。故,人类的一切行为,只有站在个人自身求存或人类整体求存的角度上,才谈得上意义,而且,人类整体存在是个体得以存在的基础,个体作为社会人须臾离不开整个社会结构,尤其是科技缔造的人造物越来越多以后,人造物作为社会结构中的非生理肱股,其占比会越来越高。但无论人类如何行为,其能效都是有边界的。这边界就是存在度为每种分化物划定的存续时空占比的硬指标。

无可否认,人类有效的思想文化如《物演通论》这样的思想确实能起到改善人类自身的行为和维护人类生存的作用的,但这绝不意味着人类可以成为地球的主人或宇宙的主宰,人类永远都不是地球和宇宙的建构者,而只是生存于其间的一个有限的生物物类,其存续质量和时间对地球和宇宙而言都是微不足道的。所谓建构,也只是人类以自我为中心的用语罢了,实际上无论人类如何摆弄,衍生出多少类体质(即人造物),都只是地球上薄薄的生物圈中的一环,其类体质越是分化升级甚至覆盖人类的所有居住区(如互联网乃至以后的区块链)——相对于人类不能居住的地区如大海、森林、沙漠,还是更局促——从而把人类连接为一个整体,越显出自身本性至弱而不得不最大程度的分化耦合以求存的终末动荡存态。此时,维系人类社会运转的非生理能量消耗会远远大于人类生理所需,且须臾不可离,高能耗的人类社会整体本身成为依存条件层层增多且层层愈发脆弱的所在。

总之,把地球视为人类的家园,从而建构自己的家园,在比喻上是成立的,但地球也是地球上所有无机存在、有机存在等一切存在的家园,与其说我们建构地球,不如说我们尽力减少对地球表面生态圈的负面影响以维系自身能更好的存续而已。植树节的产生以人类砍伐过甚为基础,对生态环境进行监测以生态环境的恶化为前提。亡羊补牢而已,补胜于不补。

(5)在物演分化的各个层级如粒子进化、原子进化、分子进化中,因为其中各分化物的残缺程度不同,造成了各自继续分化的内驱力不同,如原子分化中的碳元素的残缺程度最大,其外壳层电子数为4,离8的满足值差一半,所以它既可是供体,又可是受体,以便与其它元素通过分子化合键分化构合成分子;所以碳元素凭借自身的最深重的残缺程度得以层层分化,成为生命的奠基元素。而元素,尤其是惰性元素氦、氖、氩、氪、氙和氡成为侧枝盲端(这部分内容可以参看四十六章)。也就是说,碳元素一枝独秀,依次分化成有机小分子、有机大分子、生物大分子、单细胞生物、多细胞生物,最后到人类。在层层演化的每个层级中,继续演化的都是少数异端,而大多数停留在原处就成为侧枝盲端。如植物就是生物进化中最典型的侧枝盲端。如动物进化中,当海洋中升出陆地,出现沼泽,第一批从海洋进入沼泽的成为两栖类动物,而两栖类动物中又有一小部分后来完全成为陆生生物。那些不能进化的,就成为侧枝盲端。如恐龙面临资源危机的时候,只有翼龙因为能飞到更远处获取资源,进化成鸟,的恐龙都灭绝了。而最后衍的人类也是因为森林中的一部分猴子从树上掉下来,试着直立行走,反而慢慢获得优势,可以跨越出林带的限制,在平原、非林区获得资源,得以存活,并凭借自身更残弱的素质一直成为“代偿的先行者”( 关于“代偿的先行者”的提法可参阅八十七章“主体素质a”以辅助理解)。故,物演分化进程是个正反馈进程(卷三一百五十五章有明确说明),残者愈残,类似马太效应;所以,最残的碳元素缔造了生命,生命中最残的人类成为“代偿的先行者”。

另外,我们需要注意的是进化树只是个比喻,侧枝盲端是相对后续继续进化的物种而言的,因为任何具体的存在者都是相对存在,终会流逝、变化、灭归。故,在物质演化的进程中,极少的分化的那部分其实只是相对而言分化最快的那一部分,绝大多数不分化而成为侧枝盲端只是相对而言分化缓慢到可以忽略不计。须知,始基存在尚且需要分化求存,何况后续存在者呢?分化在体质分化阶段指基因突变,在智质分化阶段指创新,但遗传和保守才是维护存在者存在度的使其能稳定存在的最大力量。变异后被自然选择而存活的几率是极低的,即创新能实现的概率也是极低的,我们能看到的都是活下来的,那些因为变异和创新被淘汰的,我们是看不到的。所以,“代偿的先行者”绝不是什么美誉,反而是更多的侧枝盲端的存在更恒长而久远。

(6)通过分化构合(即自残自救)实现了对残缺本性的补偿,其目的是为了克服原来那个因残弱者而失稳,因失稳而将失存,由以造成的存在形势的动摇情状。

(7)但事实上存在形势的动摇情状并没有得到改善,否则后续的分化就无由发生。

注:本章在上一章的基础上继续说明存在对于自身不圆满本性的补偿只能通过内在的分化构合完成,但分化即自残,即便构合以后实现了补偿,对于原本的不圆满本性也没有丝毫的改善。由此导出下一章继续说明补偿的无效性。

(文中配图来自网络)

…………………………

希望本公众号对您学习《物演通论》有帮助!思想的传播需要我的初心和坚持,也需要您的支持和鼓励!欢迎提供反馈,或赞赏、转发,或批评、指正。谢谢!

1、欢迎读书困难的同学关注“物演通论注释”公众号,有逐章的注释以供参考,二维码如下:

2、请关注“物演通论看世界”公众号,二维码如下:

3、请关注“物演通论读书会”公众号,二维码如下: