第七十章 精神坐标图

之所以说知性取决于存在性,乃是由于表达为“能知”的知性其实表达着“能在”的在性──即能知的存在者在多大的程度上能在。【上述所谓的“知性”乃属广义之用,它姑且涵盖“感性、知性和理性”之全体。】(1)

“能在”的程度越大(譬如“自在”之物),“能知”的程度则越小;反之,“能在”的程度越小(譬如“自为”之物),“能知”的程度则越大。因为“能知”无非就是对能在之不足(或曰“存在度之不足”)的一种代偿,而随着这种代偿度之增加(或曰“能知程度之递增”),“所知”相应扩展。(2)

于是,“在者”之“知”,与其存在的性质相当。亦即,“知的程度”(“感应度”或“感知度”)与“在的程度”(“存在度”或“生存度”)呈反比相关。(3)

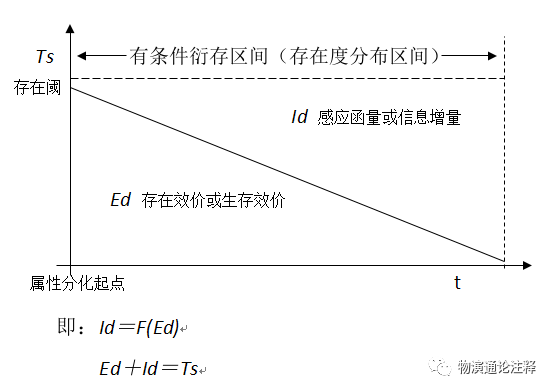

沿用卷一中关于“递弱代偿原理”的图解(参阅第三十四章),可将上述题旨复示于下(亦可称其为“精神坐标”或“真理坐标”):

这里提示,“知”是一个被规定的自然演动矢量,它不仅有一个下限的规定──即“知者”自身之存在度的规定;而且有一个上限的规定── 即“知者”自身之代偿度的规定;然而这正是知的本原或精神存在的气脉。(4)

以后的讨论均从这里出发并以此为唯一的根据:所知受能知之规定,而能知受能在之规定。或者反过来说也一样:所知的程度表达着能知的程度,能知的程度表达着存在的程度,如此而已。【马克思曾说“存在决定意识”,几乎一语道破天机。然而不幸的是,他的哲学观尚停滞在对黑格尔学说与费尔巴哈学说胡乱拼凑的层面上,因此,他所谓的“存在”及其被决定的“意识”不免仅限于文明社会历史的肤浅而狭隘的范畴,结果导致连社会历史的成因亦未能深入阐明的终局(参阅卷三)(严格说来,马克思不是一个哲学家,而是一个集经济学和政治学于一体的巨匠,所以把他的学术体系冠以“政治经济学”之名实在是很恰当的,至于用他的眼光看,由配第创立的经济学一开始就是一种“政治算术”,由黑格尔创立的辩证法深藏着某种“革命意识”,则大抵只能表白他的政治情怀,却不能证明经济学或辩证论的学术性格)。不过,“存在决定意识”仍不失为是一句最富于哲学灼见的至理名言,因为在马克思的上述语意中业已暗含着这样的底蕴,即意识之状态首先受制于意识主体的存在状态或反应素质,而不与意识的二元对立格局或反映状态相关,换言之,不是作为“对象”的存在决定着意识,而是作为“主体”的存在决定着意识,说到底,意识的二元格局和反映状态不过是意识载体自身的存在状态的产物而已。问题在于:怎样才能对其做出哲学性的系统证明?】(5)

注释:

(1)当“知性”与“存在性”对比使用的时候都是指广义知性,其内涵一如追究“知与在”之关系时的“知”,包含了“感性、知性、理性”甚至理化感应的全体感应属性;狭义的知性主要强调全体感应属性中“知性”这一部分。

上一章说知的规定性被在的规定性决定,即知性取决于存在性的度之规定,乃是因为能知的程度取决于能在的程度。

(2)对于具体的存在者而言,因为能知的程度正是对能在的程度的代偿,所以能在的程度越高,需要的代偿自然越小,如自在的无机物;反之,能在的程度越低,需要的代偿自然越大,如最后衍的人类。

(3)也就是说,能知的程度与能在的程度成反比。或者说,感应度与存在度成反比。

(4)由此有了精神坐标图解。此图显示了一元衍存进程下知与在的反比关系,并提示“知”的如下特质:

a.“知”的有限性:存在度的有限决定了“知”的有限,包括奇点的下限和失存临界点的上限。特定存在度匹配特定的“知”(即特定的感应函量)。也就是说,存在度最高的始基存在的状态决定了“知”的下限,而代偿度最高的失存临界点决定了“知”的上限。归根到底,是存在度的有限性决定了“知”的有限性。

b.“知”的连续性:感应属性的发生发展是个连续进程,后衍的感应属性以前衍感应的属性为基础。

c.“知”的一体性:广义逻辑需要自洽,故前后是一体贯通、彼此渗透。一方面,后衍的感应属性以前衍的感应属性为基础;另一方面,后衍的感应属性会把感知结果递交给前衍感应属性,如后衍的理性会沉淀为知性,前衍的感性会在处理中转为知性,所以,“知”是一个不可割裂的整体。

另外,我们需要明白:本章的精神坐标图是第三十四章物演坐标示意图的分图。第三十四章物演坐标示意图的代偿度代表所有代偿函项,而本章的精神坐标图仅仅表达作为代偿函项之一的感应属性。

图示中的“感应函量”指感应属性(含感知属性)的代偿增量,特别强调它与载体存在度递减的反比函数关系。当然,感应属性并不是代偿属性的全部,而只是“代偿函项”之一种。(见概念注释)

图示表明存在度递减的物演进程在感应属性的角度而言就是感应属性增益的进程。“感应属性增益”指感应属性(含感知属性)的代偿增量或信息增量, 特别强调它是一个逐级膨胀和丰化的演动态势,旨在追溯既往哲学家关于“理念(柏拉图与黑格尔)、灵魂(经院哲学)、心灵实体(笛卡儿)、 纯粹知性(康德)”等等——即所谓“精神现象”的源头与初始规定性。(见概念注释)

(5)“在”决定“知”,或者“存在决定意识”,是对“知与在”关系的最好表达,指任何具体的存在者,既是“知者”,也是“在者”,其“在”的程度(即存在度的表达)决定了其“知”的程度(即代偿度的表达),“知”的程度决定了其“知”的状态。本段最后所说的“意识的二元格局和反映状态不过是意识载体自身的存在状态的产物而已”就是指:存在性一元衍存下的存在状态决定了每一衍存位相下(即每一特定存在度下)存在者的二元感知状态及感知结果。也就是说,人与万物的横向二元意识格局也是由人在纵向一元衍存进程中的存在度决定的。

虽然马克思说“存在决定意识”,是仅仅基于人类文明阶段的尺度说的,本身并不蕴含哲学追求终极的本体论上的意义,但仍然属真知灼见。因为,这句话拓展到整个物演的尺度,即表达为“在”决定“知”,即存在性一元衍存的存在状态决定了每一衍存位相下存在者的感知状态,包括人类在其特定衍存位相下的横向二元感知状态。

注:本章推出卷二最重要的“精神坐标”图,廓清了“知”与“在”的关系(即“在”决定“知”)以及“知”的本质(即“知”是“在”的衍存位相或存在程度的表达)。任何主体包括人类的存在度决定其能知方式,其能知方式决定其所知范围。横向的主客体关系也是被纵向的主体的存在状态决定的。后续章节将进一步展开证明。

全书三卷可浓缩为第三十四章、第七十章、第一百二十五章的三个坐标图,但归根到底就是第三十四章的一个坐标,因为无论是第七十章的感应函量Id还是第一百二十五章的结构度或社会度Sd,都是第三十四章代偿效价的不同侧面的表达,前者是感应属性代偿,后者是结构属性代偿,而感应属性和结构属性不过是同一存在者的不同侧面或不同角度的代偿而已,即二者是随着存在度流变而同步流变的,本质上是一回事,有怎样的结构就匹配怎样的感应属性,比如感性的发生匹配植物神经系统结构、知性的发生匹配低级神经中枢结构、理性的发生匹配高级神经中枢结构。

附:本章重要概念:

一、“感应函量”和“感应属性增益”

(概念注释)

“感应函量”指感应属性(含感知属性)的代偿增量,特别强调它与载体存在度递减的反比函数关系。当然,感应属性并不是代偿属性的全部,而只是“代偿函项”之一种。

“感应属性增益”指感应属性(含感知属性)的代偿增量或信息增量, 特别强调它是一个逐级膨胀和丰化的演动态势,旨在追溯既往哲学家关于“理念(柏拉图与黑格尔)、灵魂(经院哲学)、心灵实体(笛卡儿)、 纯粹知性(康德)”等等——即所谓“精神现象”的源头与初始规定性。

(文中配图来自网络)

…………………………

希望本公众号对您学习《物演通论》有帮助!思想的传播需要我的初心和坚持,也需要您的支持和鼓励!欢迎提供反馈,或赞赏、转发,或批评、指正。谢谢!

1、欢迎读书困难的同学关注“物演通论注释”公众号,有逐章的注释以供参考,二维码如下:

2、请关注“物演通论看世界”公众号,二维码如下:

3、请关注“物演通论读书会”公众号,二维码如下: