物演通论看世界之三十七:《物演通论》的时空观(兼谈《物演通论》对康德四组二律背反的消解)

前言

2017年4月29日,王东岳先生在福州无用空间的讲座《宇宙观的意义》中指出宇宙观就是时空观。佛陀把人生视为劫难,所以用“劫”来作为时空的尺度。而《物演通论》以“存在度”或“存在性的度”作为演化的尺度,而“存在度”或“存在性的度”直接就是存在者的质态或物存内涵,所以《物演通论》以“存在度”或“存在性的度”作为时空的尺度,把时空和物存内涵一体化,因为作为物存内涵的存在度其六个指标中最重要的就是存续质量和时间,实际上就是时空分布,也就是说,时空分布实际就是存在度的分布。

特此说明一下,“存在度”和“存在性的度”虽然在《物演通论》中是不同的概念,“存在性”涵盖了“存在度”、“代偿度”、“存在阈”三者及其关系,但“存在度”和“代偿度”实际是同一的,因为“代偿度”就是“存在度”的实现,“存在度”就是“代偿度”是本质,这种划分只是为了说明同一个整体而所做的不同角度的表达:前者指存在本性递弱,后者指存在属性递增,而本性递弱和属性递增是一回事,共同表达着递弱代偿存在性的滚动进程,亦即物演分化进程。分化进程也是代偿进程,但分化是基于本质或本性的表达,是更深层的角度和更准确的表达,或者说,分化的递弱进程同时涵盖了代偿递增的进程,而代偿递增的进程在如果不是基于《物演通论》特定的存在论模型,是不能表达存在度的递弱进程,只能表达表象上的类似达尔文理论从简单到复杂、从低等到高等的进化过程的属性代偿层面的趋升进程。

也就是说,在物演坐标示意图里的代表着衍存位相的衍存偏位线上的某一点,同时确定了“存在度”、“代偿度”、和“存在性的度”,而“存在度”是对存在者的本质表达,“代偿度”是基于本质外化出的现象表达,“存在性的度”是二者的综合表达,所以,“存在度”与“存在性的度”的本质内涵一致,都是指特定的衍存位相下的物存质态、物存内涵或存在形式。故,后述正文中可能单一采用“存在度”或者“存在性的度”,请读者务必深刻理解二者的同一性,以及二者的细微差别。前者表达物演进程是存在度的递弱进程,后者表达物演进程是递弱代偿存在性的自性滚动过程,本质内涵一致,但侧重面略有不同。

总论

《物演通论》54章是对《物演通论》时空观的集中论述。基于物演的进程是存在的自性(即存在性)之滚动过程,而时空作为奇点爆发(或分化)时出现的原始属性,其代偿进程与物演进程同一,故在54章第一段中明确指出:

时间和空间在科学的直观表象中是运动的“维度”,在哲学的直观表象中是实体的“广延”,而在存在的自性中就是存在本身。

通俗化的表达就是:科学可研究可观察的物质运动必须通过时间空间来界定,故在科学的直观表象中时空就是运动的“维度”;哲学探讨的具体存在以直观表象即物象来进行,所以说,存在即结构存在,结构必占据空间,即所谓的长宽高,这就是广延;而在具体的递弱代偿的存在论模型中,具体存在的实体结构或质态由“存在性的度”或“存在度”(“存在性的度”或“存在度”是衍存偏位线上的同一点,内涵一致)决定,即具体存在的物性或物存内涵完全由递弱代偿的存在性自行滚动到达的具体的衍存位相决定,而存在性的滚动就是物质演化的衍动进程,也是时空从奇点经由宇宙大爆炸逐步膨胀的进程,故时空的变化和物存内涵的变化表达的是同一进程,所以,在存在的自性中,或者说在存在性的自性滚动进程中,时空就是存在本身。也就是说,时空演运与物质演化为同一的一维衍运进程。甚至可以直接说,时空本来就是宇宙大爆炸由奇点的存在度转化而来,存在从此从几乎无属性渐次属性丰化,所有属性丰化的指标也都是与时空属性变化同步的针对同一具体存在的指标,即是说,包括了时空的所有不同的属性只是从不同的角度表达着同一具体存在的特定存在度而已。

处于最前端的衍存位相的本原存在(亦即始基存在或奇点能量态存在),几乎无任何属性,包括无时空属性,但仍具备存在属性,故时空也只是始基存在分化的产物,是存在本性递弱进程下代偿出的属性存在,而且随着存在本性的一路递弱,时空属性也会和其他属性一样一路丰化。当然,时空属性和其他属性都是对同一整体属性存在的不同角度的表达,所以它们是一体的,正如存在度和代偿度是一体的,正如实体结构属性和感应功能属性是一体的(越复杂的系统结构越依赖于越丰富的感应功能搭建)。所以,时空和物质是同步的一体演化,按54章的表述就是:

时空存在与物的存在共和为“一维存在”(即“一系存在”)而存在,这就是时空的本质。

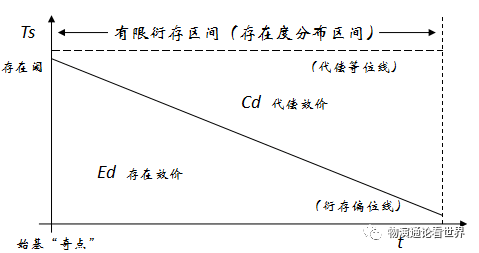

t ──时间或前时间的衍运维,亦即演动向度之指示;

Ts ──存在阈,亦即演动量度之指示;

Ed ──存在效价或存在度;

Cd ──代偿效价或代偿效价

当然,这“一维存在”的“一维”是物演坐标示意图上的横轴演运维(附图),是超越我们主观感知中所说的“四维”时空的。故物演坐标示意图是超时空的示意图,当然,所谓“超时空”里的“时空”指的是观念时空,即我们感知中的主观时空,因为物演坐标示意图表达的是自然时空本身的演运,所以“超时空”指的是“超主观时空”;只不过,自然时空演运的外在呈现是通过存在度或物存内涵来表达的,时空与物存内涵始终是一体的存在,是一回事。虽然《物演通论》中为了说清这个一体的存在,会分别划分出时空和物存内涵的不同的角度去说明,这正如为了说清一体的“存在性”需要分别划分为“存在度”、“代偿度”、“存在阈”;正如为了说清一体的“存在”需要分别划分出存在的本性和存在的属性;正如为了说清一体的属性存在需要分别划分出结构属性、感应属性、能动属性等;正如为了说清一体的物演进程规律需要分别划分为衍存条件递增律、衍存感应泛化律、衍存动势自主律、衍存结构自繁律,以及涵盖了前述四律的表达着物存内涵的衍存质量递减律和衍存时度递减律。“衍存质量递减律和衍存时度递减律”与自然时空维度之舒展趋势一致。因为正是自然时空维度的舒展,处于离始基存在越来越遥远或越来越失位失稳的人类才需要感知到日益扩容的时空以实现对本原存在的回溯以求存,虽然这回溯是一场越回溯越背离的递弱进程。所以,“衍存质量递减律和衍存时度递减律”表达的就是递弱(代偿)衍存律。

总之,无论《物演通论》如何划分“存在是一”的整体“一”,最后的目的都是为了把它们合成一个原本的统一的整体,彻底说清“存在是一”的这个作为“一”的存在性。整体因为划分后的细节而清晰,细节因为统一后的整体而不割裂。而所有科学,包括既往哲学,都是基于对这个一体存在的割裂,分别认知后不能再合成整体存在,由此造成了我们认知中的一系列矛盾,包括一系列著名的二律背反。

其中康德就有四组著名的二律背反,借以说明人类理性的限度,证明理性运用到极致就会产生悖论,后续罗素等人也罗列了一系列悖论,黑格尔更是指出有多少概念就有多少二律背反,但所有这些二律背反归根到底都是对整体存在的割裂所致。这种割裂既包括感知者对作为整体的连续的细微的变化的忽视,也包括感知者先验的感知规定性必须把连续的整体存在割裂成不连续的有明确边界划分的局部存在才能得以存活。所以,《物演通论》卷二进行逻辑反思之时,就明确了人类逻辑的割裂和武断。无论是广义逻辑下的感性直观、知性判断还是理性逻辑下的归纳、演绎和纯逻辑推导皆以武断为基础(《物演通论》六十五章就是对感性逻辑武断性的详细证明,《物演通论》六十六章就是对理性逻辑武断性的详细证明,未读过《物演通论》的可以自行补上,这里只提结论,不展开证明过程)。故,唯有基于整体的存在性,说清逻辑武断的根由(即“知”的规定性何以发生)和意义,才能解决逻辑武断割裂后的表象引发的系列悖论。之所以说“基于整体的存在性”而非“整体的存在”,乃是因为整体的存在或自在之物不可在横向的感知中被感知主体本真的把握,感知主体只能通过感知中万物的纵向属性关系以及由属性烘托出的本性关系来把握整体存在的存在性,从而把握存在。换句话说,存在本体不可把握,可把握的只有存在性。

《物演通论》的递弱代偿存在论模型把既往对立的精神存在和自然存在归为一元存在,明确精神存在(即“知”)就是自然存在(即“在”)的感应属性代偿。作为感知主体的人类和作为感知对象的万物在纵向上也是一元衍存关系,即万物的存在在横向上是人类的感知结果,在纵向上是作为自然元存(即客观存在)中存在度高的前衍存在,人类则是作为自然元存中存在度最低的后衍存在,二者(即包括人类与万物的所有存在者)都是递弱代偿存在性逐步展开后代偿出的不同衍存位相的衍存者。这样,人把自身作为客体返还给自然元存(或自然界),自然界和作为人类社会的人文世界也在这个衍存序列中终于达成纵向的统一。在这个纵向统一的递弱代偿存在论模型下,许多二律背反和悖论都得以消解,本文只就康德的四组二律背反如何消解做具体论述,其他悖论的消解原理同一,大家可以自行去试着消解。

(一)康德第一组二律背反的消解

康德第一组二律背反的消解见于《物演通论》第九章:

存在的相对性就在这个有限的区间内成立,而存在的有限性正是存在相对性的现象形态和观念形态。换言之,存在的有限性并不在于它有一系列空间上或时间上的限度,而在于它有一个存在内涵的限度——即在什么“存在程度”上存在的“度”的规定。【这就是康德第一组二律背反命题的题解所在】

康德的第一组二律背反的命题是:

正题:世界在时间上和空间上是有限的;

反题:世界在时间上和空间上是无限的。

此组二律背反谈的是时空是否有限的问题。

在递弱代偿的存在论模型下,因为存在都是相对的,所以都是有限的存在,这个有限通过存在度的概念做了矢量化的表达,说明后衍质量态存在都是对奇点能量态存在的分有,即随着奇点能量态存在转化为质量态存在,存在本性步步递弱,存在属性层层丰化,而属性都是对本性的代偿,包括时空也是一种属性存在,随着存在本性的递弱而舒展,直观表现在万物的广延属性上,即万物的结构随衍存而繁化,但更深层的本质表现为衍存进程中质量物态的空间和时间分布趋于萎缩。故时空注定也是有限的代偿性存在,弥补有限的存在度之失。存在度的有限就同步表达了时空的有限。

也就是说,递弱代偿存在论模型下的时空概念与既往的时空概念都不同,时空的舒展是后衍存在存在度越来越低(即衍存质量、时间递减)的物性体现,而既往时空概念与物质演化中的物存内涵或物性无关,更多的是随着人类认知升级而不断拓展的外延生存平台,无论是康德把时空视为先验直观形式下的绝对时空,还是爱因斯坦相对论下的相对时空观都是如此。虽然爱因斯坦的质能方程E=MC²第一次使得能量、质量与时空有了关系,即表明了时空不是绝对的,而是137亿年前能量向质量转化的一瞬间,时空才随着这个物质内涵(注:本文“物质内涵”或“物存内涵”中的“物质”或“物存”包含前宇宙能量态和宇宙质量存态)的变化而诞生,并随着物存内涵的继续变化而扩展。也就是说,爱因斯坦学说里已经暗含了物存内涵的概念和外在时空外延的交叉互联关系;但爱因斯坦的理论未能在这方面继续展开。当然,时空观的改变本身也说明了康德对于时空主观性、先验性的正确判断,但时空不仅仅是康德所说的“先验直观形式”,而是先验逻辑形式——这里的逻辑指广义逻辑,即包括直观的感性逻辑和知性逻辑,也包括非直观的理性逻辑或狭义逻辑——如爱因斯坦的时空观是需要通过理性逻辑的缜密推理才能得出,仅靠先验直观是不行的。

在宇宙大爆炸能量转化为质量的过程中有了时空,换着《物演通论》的表述即作为本原存在或始基存在的奇点存在在分化求存中代偿出了时空和万物,万物的广延属性直接就是时空的属性表达,万物失稳失位的物存内涵直接就是时空的本质表达;也就是说,物质的演化就是时空的演化,时空的演化就是存在性(后存在的自性,或物自性,或物性)的展开。特别说明一下,物质的演化就是物性的演化,只是基于物质本身就是我们感知中物的属性总和,故用“物质”只是基于大众的使用习惯,用“物性”是更精准的表达,但难以让初读者理解。故会根据前后论述的重点分别使用。

也就是说,存在度趋近于1的奇点存在作为本原存在或始基存在,是零维的非时空存在,尚未代偿出时空或广延属性;自然时空和万物随着存在性的一元展开而一维或一系演化成所有存在或整个物演之流。自然维度的时空(作为“在”或自然存在的时空)运动即物演运动,即《物演通论》四十二章提到的“物质的非定位运动”,即存在度不间断的衰变运动,即自在的运动。所以,我们感知中的主观时空只是物质失稳失位程度的表达,正如存在度是物质失稳失位程度的表达。五十四章更是明确空间是奇点存在爆炸分化后的失位产物,时间是同步失稳的产物,我们感知中的运动不过是依存需要的“观念的非运动定位”,即主体的求存活动。虽然自然维度的客观时空无法本真感知,但感知主体中的观念维度的时空(作为“知”的时空,即作为“先验逻辑形式”或“逻辑模型”的时空)却是被自然时空的演化进程决定的,在统一的物演进程下,与自然维度的时空预定和谐。或者说,观念时空在是感知主体横向上的主观时空,但却被纵向上的自然时空的演运或物质衍存进程所规定。故,人类日益膨胀的观念时空以及在宇宙中日益渺小的地位,就是自然维度时空不断舒展的间接体现。但观念时空作为有限的“知”的代偿或感应属性代偿一定是相对的有限存在,由此也暗示了我们追问中自然维度时空的“在”的有限性。因为观念时空作为“知”(即精神存在)只是“在”(即特定自然时空下或衍存位相下的自然存在)的感应属性代偿,自然时空的元质规定性或物性决定了观念时空,即感知主体的“在”决定了“知”、存在度决定了代偿度。我们横向感知中的“知”虽非“真知”,但却达成纵向衍存中的“真在”,“知”与“在”在递弱代偿衍存律下和谐而统一。也就是说,自然维度的时空与感知主体的物存内涵或存在程度(即存在度)一体共存,并决定了感知主体对时空的先验感知方式(包括先验感觉形式和先验逻辑形式)和最终感知结果。故,无论作为自然维度的时空还是观念维度的时空都只能是有限的;作为康德所说的无限的时空只能是因为后衍存在的存在度无限下倾,代偿出了理性逻辑,而理性逻辑函量的巨大扩容几乎呈现为不受时空限制的虚载运动形态所致,但这正是感知主体存在度极致弱化的彰显。所谓时空无限,在观念维度的时空中只是有限无界的逻辑模型,在自然维度的时空中,时空越舒展,越仿佛无限,越说明衍存者的失位失稳程度严重,是衍存者存在度或物存内涵趋近于0的表达。而且,有限的存在者无法追问无限的存在,把存在和时空无限化是对相对存在者对自身的误会、对时空与物性关联的无知,这种误会和无知只会导致追问者的迷茫和二律背反的矛盾发生。

我们感知中的时空(或观念维度的时空)作为“知”本就是我们存在度(或物存内涵)的彰显,如作为最后衍的人类因为存在度越来越低,即“在”的可存在程度越来越低,故其作为感应属性代偿的“知”(包括“能知”和“所知”)越来越快速增长和更迭,以致于短短三千年间,出现了宇宙观模型或时空模型的几次更迭(宇宙观即时空观),从盖天说、地心说、日心说到牛顿的绝对时空观,到爱因斯坦的相对时空观,到《物演通论》中把时空视为物存内涵的表达,都是人类衍存位相或“知”的代偿位相不断后衍的结果。当然,我们的存在度(或物存内涵)本就是自然维度的时空物性的表达,所以,归根到底,物的时空演化或时空化的物性一维演运就是存在性(或物自性,或物性)的一元展开。

所以,感知中所谓的时空“无限”只是理性膨胀到一定阶段的误会,表达的其实也是感知者“在”的有限,因为“知”本身就是有限的相对存在。随着存在性的展开或存在度的递弱,虽然时空或物质广延属性逐渐从零维到多维的不断延展,但存在度是有限的,其自然时空的延展必然也是有限的,即便随着存在度递弱趋近于0或自然时空的维度扩容以致于最后衍人类理性感知中时空仿佛无限也罢。

总之,存在的有限性源于存在度的有限性,时空的有限性源于存在的有限性,这和既往的绝对时空概念无关。主体感知中时空外延上的无限拓展正是其自身存在度日益告竭的生存有限性(即趋于失存)之警示。所以,康德二律背反中的无限时空(实际上是观念时空)正是作为物性内涵表达之自然时空弱衍到极致(即存在度弱化到极致)的结果,本身就是作为物性的自然时空有限性(即存在度有限)的表达。当然,康德的时空是绝对时空,和《物演通论》中作为物性彰显的时空是不同的。所以,康德的二律背反之所以发生归根到底是把一元的时空与物性之共在割裂成分裂的二元之故。事实上,物或存在的有限性就是时空的有限性,古希腊对存在本原的追逐就是因为把有限的相对存在(无论是自然存在还是精神存在)视为无限的绝对存在,从而导致其不断迷失,这种迷失因为存在的相对性和有限性至今未能廓清,故延续至今,也是康德第一组二律背反的渊薮。

(二)康德第二组二律背反的消解

康德第二组二律背反的消解见于《物演通论》第二十九章:

世界的复杂是由于造成衍存(也造成复合存态)的代偿分化的复杂;是由于衍存层次的隔膜以及衍存与原存之间愈来愈遥远的背离;也是由于人自身的复杂及其相应的存在(或生存)方式的复杂所致。【这就是康德第二组二律背反命题的题解】

康德第二组二律背反命题:

正题:世界上的一切都是由单一的、不可分的部分构成的;

反题:世界上没有单一的东西,一切都是复杂的、可分的。

此组二律背反谈的是“简单和复杂”的问题。

在递弱代偿的存在论模型下,简单与复杂仅仅是存在度或代偿位相不同的状态:最简单的状态,就是存在度最高的本原状态,即单一的、不可分割的始基存在状态,或均质而无差别的“在”;而复杂的状态,是随着存在度越来越低或代偿度越来越高所导致的始基存在层层分化耦合后的复杂。也就是说,万物的简单与复杂,不是因为质料的不同(万物同质,皆由始基存在构成),而是存在度或衍存位相的不同(万物一系,递弱代偿),即万物的复杂是不同衍存层级下万物彼此隔膜的复杂,是后衍存在与本原存在越来越遥远、越来越背离的复杂,是人及其人类社会作为最后衍的存在度最低的存在,其结构叠加最复杂、感知方式最复杂、求存方式最复杂所致。

简言之,简单是纵向存在度高的低分化或未分化的简单,复杂是代偿度高或代偿位相后衍的横向耦合的复杂。而纵向的分化和横向的耦合是一回事、存在度递弱和代偿度增加是一回事,因为代偿度是存在度的实现,存在度是代偿度的本质(见第40章),或者说横向耦合的达成就是存在度纵向分化的实现,二者内涵一致。所以,简单和复杂并不矛盾,而是递弱代偿存在性展开进程中,不同位相或不同存在度下感知主体的物性彰显。

换句话说,从存在整体而言,无所谓简单和复杂。按二十五章的说法:存在是同一的存在,是前存的包容;即在横向上万物是同一始基存在包容下的整体存在。但整体的存在又无所谓存在(见第三十二章),因为感知主体作为分化物,能感知的只能是分化后的相对存在。从具体的存在者而言,而随着感知主体衍存位相的越来越后衍,感知到的世界必然越来越复杂。也就是说,“存在是一”,横向同一的整体存在的耦合性复杂,正是通过纵向分化的统一性实现的,即存在横向耦合的同一性达成纵向分化的统一性,二者是一回事,都是对递弱代偿存在性的表达。

更深一步的表达为:横向的耦合性复杂和纵向递弱分化的统一性本就是时空一体的广延属性的凸显,直接就是相对存在失稳失位程度的物性彰显或整个存在存在性的表达。

故,无论简单状态还是复杂状态,都是递弱代偿存在性的展开和实现状态而已。前者仅仅是处于前衍位相的无需代偿的简单,后者仅仅是处于后衍位相的代偿性复杂,二者并不矛盾,从简单到复杂正是纵向分化的一脉相承,共同构成整个物演之流。

(三)康德第三组、第四组二律背反的消解

康德第二组二律背反的消解见于《物演通论》第三十章:

斯宾诺莎正是从这个“自因”(causasui)出发,认定一切存在都是被决定的,或者说是自己决定自己的“必然”,是为“自由”的必然。这个“自己由自己”的“必然”当然成为铁一样的“决定论”,因为自己对自己是无可选择的。即是说,自己作为自己原因的自由正是必然性的规定之所在。【此项“自由”之概念其实是在谈“必然”之概念,二者本质上属于同一范畴(暂且限于消解康德第四组二律背反命题的狭义而言);与后文中之“能动性自由”、“社会性自由”等涉及康德第三组二律背反命题的概念有所不同,但又有相通之处,相通在由“自由的物理性必然”演进为“必然的生物性自由”(消解康德第三组二律背反命题)。】

康德第三组二律背反命题:

正题:世界上存在有自由;

反题:世界上没有自由,一切都是必然的。

此组二律背反谈的是“自由”是否存在的问题。

在“递弱代偿”的存在论模型下,前衍存在因为存在度高而自在,无需自由以求存,故无自由;后衍存在因存在度低、代偿度高而自为,代偿出作为感应属性的自由意志或意识,并通过自身的能动性自由去实现与其他分化物的依存。

也就是说,纵向上的存在度递弱必然导致后衍存在横向的能动性自由,即由“自由的物理性必然”演进为“必然的生物性自由”,即任何具体的相对存在无论有自由还是没自由,本质上只是纵向代偿位相的区别或本性递弱程度的区别,二者是一回事,因为代偿度是存在度的实现,存在度是代偿度的本质(见第40章),代偿度和存在度归根到底都是同一存在的存在性(或物自性)表达。

具体而言,按《物演通论》中的论述,“自由”是“能动性”的同义词,“能动性”是在依赖条件量过度膨胀以及与迎合所需条件的机遇呈反比减缩的情况下不得不发展出来的属性代偿。前生命物质的被动运动如光子的波动或分子的布朗运动等等,是其自存条件比较简单亦即存在度较高的表征之一;而生命物质的主动运动,即所谓的“能动性”,是其自存条件比较复杂以及存在度趋于低下的表征之一。所以,自由通常指生物的自为运动,但其发生学源头却是前生命的物质运动,之后发展为原始单细胞生物的动趋行为、低等多细胞生物的趋性反应、脊索动物的反射行为、乃至较高等动物的感官发育(感性阶段)、本能(知性阶段)以及动机行为(自主意识的萌芽)等等。自主意识的发生使得生物主体的感应方式中的“应”从“应向”、“意向”发展到“志向”(即自由意志),即“自由”从“生物自发能动性”朝着“精神自主能动性”发展:在后天学习层面依次表达为惯化学习(指学会对反复发生的无关刺激不予反应以节约机体能量)→印随学习(指记忆能力渐增并对日后行为产生指导作用)→联系学习(指被若干相互关联的刺激诱发形成预备反应程序)→试错学习(指通过行为效果的体验反复调整自身行为方式)→洞察学习(指依据既往经验达成处理当前陌生事态的能力和方法)→推理思维(指借助概念和一般原则来应付愈益复杂的具体境遇和问题),至此,“理性”(即思想自由)崭露出头角,它标志着“智能”从实物对象的束缚中摆脱出来而进入逻辑变塑的异想天开之境界。“自由”(即自由意志)由此跃然于天道,它标志着“体能”从遗传性状的束缚中摆脱出来而进入工具变塑的人机联构之境界,即从对人的依附转为更自由的对物的依附。(本段主要内容可见于《知鱼之乐》中的《天演的自由之路》)

故,自由,是生物个体和生物社会的发展趋势:生物个体,从体质性自由发展到社会性自由,包括人的有机体本身,也是细胞社会化的结果,但有机体是形而下的硬结构,生物社会是由生物生存性状耦合而成的形而上的软结构即非固化形态;人类的社会结构或政治制度以自由、民主为“世界普遍史”的方向。自由,是人性乃至社会性最深层的自然凝结。正如《人类的没落》中所说的:

智慧乃“感”,意志乃“应”,自由就是“感应”的实现形态。“感应属性增益”则“自由动量扩张”,“生存效价递弱”则“自由意志递强”,无论从哪个角度审视,“自由”都是沉淀在人性乃至动物天性中的基层禀赋,且永远升华不止。换言之,自由度的代偿性增高是一种必然,其意义在于更充分地调动人性深层潜涵的全部属性与能力,借以维系递弱化之存续。因此越原始、越稳定的社会,压抑性越强,越进化、越失稳的社会,自由度越高。

生物个体的自由或能动性是个体残化程度的表达,而社会结构化是对生物个体残化的代偿,故二者成正比:生物个体越自由,表明社会结构程度越高。人类晚级社会的智质代偿把对人的依附转化为对人造物或财产的依附,呈现为“自由化、宽松化以及外显的柔和化”的良性假象;而社会结构实质上的“密构化、脆弱化以及含蓄的暴烈化”,才是对人类整体及个体实质性的伤害;且二者同属一回事,因为“密构化、脆弱化以及含蓄的暴烈化”的社会实体结构,正是通过个体精神感觉上的“自由化、宽松化以及外显柔和化”的方式实现的,非以此不能实现。所以,所谓个人的自由意识,以及社会意志,归根到底都是自然意志的表达,向着自然衍存的既定方向演进。也就是说,我们拥有的所有自由都是横向达成求存的自由;而在纵向上,我们对于我们能拥有什么样的自由无可选择。每个横向纵向交织的瞬间汇合成我们的一生。所以,这一生,每个当下,我们有横向上可以做主的部分,也有纵向上我们无能为力的部分。比如横向上无论你选择谁做你的配偶,都是这个时代下秉承着这个时代思想的女性;无论你选择什么工作,都是成为这个时代社会巨轮下的一颗螺丝钉。所以,你横向上的所谓“自由”全都被这个社会纵向衍存的必然性所规定,其目的也不过是遵循递弱代偿的自然律,推动社会巨轮进一步前行。可以这么说,每个具体存在横向上的自由都是以纵向上的限制为前提的,即在纵向上对自己都是无可选择的,如作为一个人你无法选择你不是人,无法选择你的出生、父母、家庭环境、社会环境,而你的成长也完全依赖于家庭环境和社会环境的塑造,比如生活在古代中国,必然秉承儒家思想;生活在黑暗中世纪,必然笃信基督;生活在互联网时代,就必须会上网才能活下去。所以。卢梭说,人是生而自由的(因为不自由无以存),但却无往不在枷锁之中(纵向上的限制无权改变)。这就是虽然老子早早就窥见了文明的不良趋势,却在社会发展(即分化)的进程中想无为也无为不成的原因,因为纵向的衍存趋势或自然律是所有存在者求存下必然达成的存续方向,是自然的枷锁或必然。

总之,从无需自由的自在存态到需要自由的自为存态是递弱代偿的存在性纵向展开的必然,即存在者自由与否完全由其存在程度或代偿位相决定,人类的“能动性自由”、“社会性自由”都是其最后衍的社会衍存位相决定的。简言之,存在者的自由与否乃至自由程度只与递弱代偿的存在性自行滚动到哪一步相关。在递弱代偿的存在论模型下,正是横向的自由求存达成了纵向自然存在的续存必然,共同构成对存在性整体的一致表达,即二者只是存在性一元展开进程中不同视角的表达,不仅不矛盾,而且相互融洽、彼此说明。

康德第四组二律背反命题:

正题:存在着世界的最初原因。

反题:没有世界的最初原因。

此组二律背反谈的是“必然性”与“偶然性”的问题。

在“递弱代偿”的存在论模型中,始基存在本性不圆满,即本性先天弱势,无法维系住自身的存在,但始基存在不甘于其本性不足的性质,是始基存在内在分化求存的元动力,由此开启了始基存在纵向衍动上的层层相依和步步分化(见第4章)。也就是说,前衍存在的存在性质作为“自由的物理性必然”开启了纵向上必然的物演进程,这里的“自由”即“自己由自己”,即自然存在决定续存的物性(或存在性)规定。

衍存进程中,纵向上的步步分化表达着存在度递弱的必然性,(横向上的)层层相依表达着实现代偿有效性的属性耦合的偶然性。按91章的表述:

纵向上的分化必然性是指物质趋于指数分化的注定走势,而横向上代偿偶然性是指任一分化者与其他分化物发生随机耦合或点式依存之几率递减的当下状态,二者之间非但不矛盾,反而恰恰是一脉涵融的,即“偶然(性)状态”正是“必然(性)进程”处在贯彻途中的位相指标,亦即越后衍的依存者之间邂逅相依的概率越小(呈现为偶然态),越前衍的依存者之间实现碰合的概率越大(呈现为非偶然态)。

也就是说,纵向的必然性正是通过横向的偶然性实现的,即横向代偿有效性的达成或属性耦合的偶然性实现与纵向存在度递弱的必然性分化实现为同一回事,或者说纵向范畴、横向范围代表的一体时空演运下表达偶然与必然,正是衍存进程中相对存在之物存内涵或物性(或存在性)的表达。

也就是说,康德背反的矛盾二律在递弱代偿的存在论模型下就是“存在是一”的一元存在凭着自身的元存规定性(即递弱代偿的存在性)自发滚动的一律(即递弱代偿衍存律)实现。

综合分析康德的四组二律背反,其背反的原因在于1、属性与本性的割裂;2、时间和空间的割裂;3、时空与物存内涵的割裂。而上述割裂的彼此归根到底是一回事,都是把存在性这一元的存在割裂成认知上的两元,如把同一存在性的展开过程割裂为横向的耦合与纵向的分化,割裂为存在度和代偿度或属性与本性,即把横向代偿性存在的自由状态、复杂状态、偶然状态与纵向存在度的一脉递弱割裂,最根本的,就是把时空与物存内涵或物自性割裂。

而事实上,在递弱代偿的存在论模型中,割裂开来的对立事实自始至终是不可分的一个整体的元一存在,一体的时空作为广延属性直接就是衍存进程中相对存在失稳失位的物性彰显,或者说,一体的时空拓展(即时空的一维或一系演动)直接就是递弱代偿的存在性(或物自性)的一元展开或递弱代偿存在律的一律演动,即递弱代偿作为存在的元质规定性直接就是存在的本质或存在本身。

后记

世间所有的矛盾和背反无非因为两种情况:一种是缺乏对存在整体的认知,一种是先验感知的武断。前一种需要通过构建最大的思想模型即宇宙观来解决,即进入存在的本原的元一思境,后一种需要通过逻辑反思来说明。

任何是非对错都是特定角度下的是非对错,任何结论也都是有前提的。认清这些角度和前提,知其然,更知其所以然,才能通过追本溯源建构整体的认知从而消解所有不同前提和角度的矛盾。先验逻辑不可消解的矛盾,也可以在逻辑反思中得到解释,如《物演通论》在卷二的逻辑反思中说明一切知识和逻辑皆为求存,皆以武断为前提。哥德尔定理说明的就是数理逻辑形式的先天武断下的缺憾,因为数学抽象的广延属性是我们观念时空下的产物,是我们特定存在度下特有的先验逻辑形式,并非存在本体或客观世界本真。辩证逻辑更是粗陋矛盾的逻辑模型,为了确认概念,不得不把连续的存在最粗陋的二分,把一元的存在弄成对立的矛盾。感知逻辑也会把连续的光波武断分段为不同的颜色或把七色光武断综合为透明的阳光,只为主体最切近需要的依存物能最鲜明的显现。

思想家需要极致的务虚,才能把纷繁的世界化繁为简;普通人没有这个功力,至少可以跟着思想家把思境扩展到最大,才能消解所有表层的矛盾,把纷繁的世界看的更清楚。这就是哲学之于人类的价值:看清人类自身,从根本的求存意义上找到人类应该努力的方向。