物演通论看世界之四十六:浅谈龚琳娜音乐的哲学思想

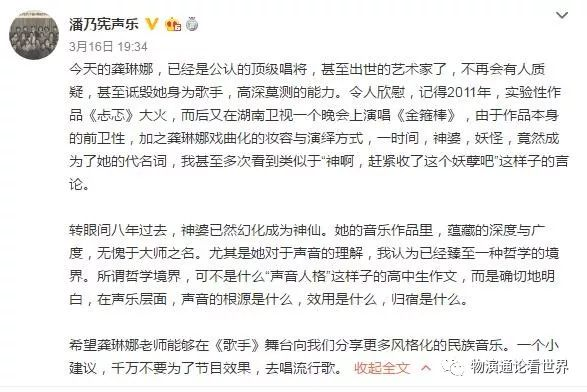

哲学是什么?简单的说就是追求终极,就是面对复杂的万事万物,追本溯源,通过逻辑整顿达成简一律认知下的以“一”驭“多”!中国目前在音乐上追本溯源的人,我视力所及之处只有龚琳娜夫妇,所以潘乃宪先生的微博指出龚琳娜是最具有思想的音乐人,对声音的思考达到了哲学的层面。(附:潘乃宪先生的微博图片)

对于哲学爱好者的我自然很想从这个层面谈一下龚琳娜夫妇的音乐,谈谈龚琳娜理解的声音的根源、效用和归宿。当然,我并非音乐专业,所以对于音乐本身的细节认知有限,且只能通过网络上有限的信息了解龚琳娜夫妇的音乐及其理念,所以,我的解读完全是我个人的主观感受和发挥。

(一)新艺术音乐的理念

龚琳娜夫妇的结合,是两个音乐人秉持着共同的音乐理念和音乐梦想砥砺前行的结合,这也是他们能真正成为灵魂伴侣、神仙眷属的基底。当然,龚琳娜的音乐理念最初是被老锣灌输的,老锣的思想、理念是最能吸引龚琳娜爱上他的地方。但唯有龚琳娜的专业能力和刻苦精神能帮助老锣实现其理念,所以,此二人真是天作之合。

许多人认为老锣不是中国人,不了解中国文化,所以作词水平很差,这有一定的道理,毕竟老锣不是中国文人。但老锣一定比一般中国人更了解中国音乐,这份了解,建立在他对东西方音乐的专业认知,尤其是东西方音乐的差异性认知的基础上。反而是中国人自己“不识庐山真面目,只缘身在此山中”。正是老锣对全世界音乐认知的整体格局帮助当年的龚琳娜在千人一声的民乐中找到自己全新的方向。老锣一针见血的指出:中国的流行音乐是完全西化的产物,和中国音乐没什么关系,和中国发声方法更没关系。他之所以到来到中国,师从古琴传承人龚一学古琴,就是因为他知道中国在两千年五百年前就有了具备十二音律的编钟,他相信这样伟大的国家不可能没有自己的好音乐。他更是否认了高晓松说的汉人无音乐,认为汉人的文人音乐有着很高的艺术性,只是在中国文化全面西化的过程中几乎没有人去继承了。

老锣对中国音乐的专业而长期的学习,更是让他比中国其他音乐人能够更纯粹的使用中国音乐的语言,不仅仅是指民族乐器的运用,而是基于中国特有汉字发音的韵、腔、调之所在。为古诗词谱曲,很好弥补了他作词方面的缺憾,如专辑《弦歌清韵》、《夜雪》、《唐宋东西》、《24节气歌》等都让龚琳娜再现了纯粹的中国风。我很喜欢《弦歌清韵》,觉得其古朴的韵、腔、调完全和民族配器融为一体,人声也仿佛乐器之一。只是,现代人太浮躁,没有耐心去体会龚琳娜演唱中的韵、腔、调。现代人更适应信息量更密集的通俗歌曲那样的歌词,本能上觉得那才是有效率的输出,但那样的歌词展现不出韵、腔、调。这也是戏曲等传统文化没有市场的原因,不与现代人习惯处理的信息量匹配,也不与现代人习惯的主流音乐形态匹配。正如当今西方科学成为主流、进步论成为主流时,国人对于国学的保守认知和适应远不如西学。

与对古诗词的吟唱不同,《忐忑》的音乐信息量几乎是顶级的,所以风靡当年的整个中国。但当时的人绝大多数并不懂得欣赏其不同戏曲的唱腔和表情。龚琳娜夫妇为了推广新音乐,展开“声音行动”:龚琳娜免费在各个音乐学院办了几十场演讲,介绍他们的新音乐,现场无与伦比的无数清唱示范如同开了个小型的音乐会,这才帮助听众打开了欣赏民歌、古诗词音乐的大门,包括如何欣赏其作品如《忐忑》、《金箍棒》等的大门。她通过喜马拉雅音频软件上线自己的音频节目《跟着龚琳娜学唱歌》,也扩大了很多人的眼界,学会欣赏、理解其作品。

但我认为,真正理解龚琳娜的音乐理念需要花时间去听她的专辑如《弦歌清韵》、《夜雪》、《唐宋东西》等而不是仅仅是听她在比赛中、在节目中、在课程中的歌,因为面向大众的东西总还是需要照顾大众的听觉习惯,虽然最终的目的是引领大众建立另一种层级的听觉习惯。正如要真正理解王东岳先生的思想最重要的是花时间读《物演通论》,而不是仅仅是听其面向大众的讲课;当然讲课的部分很重要,是连接大众的入口,但大众不能止步于此,否则就只是摸到了门,但还没进门。但无论龚琳娜老师也好,王东岳先生也好,迁就大众的目的就是为了引领大众进入他们真正的思想或文化意境。对于艺术家和思想家而言,他们的作品中,越是流量高的东西越只是个入口,否则艺术家和思想家与大众就没差异了。真正能提升你思想境界、艺术境界的东西,真正能重塑你魂魄的东西都是流量极少的,如《物演通论》的阅读量,如龚琳娜专辑的聆听者。任何新音乐或新思想一开始一定的非主流,如果能慢慢变成主流,就一定是顺应了整个社会稳定和谐或发展变化的需要。

普通大众想要理解和欣赏小众的作品,需要放下浮躁的心,需要腾空原有的自己,需要花费大量的时间用心慢慢进入歌者营造的意境以及思想家营造的思境,才能逐渐感受到那份你原有精神世界中感受不到的震撼,才能丰富和拓展你的精神世界。只是时间在这个忙碌的时代是最奢侈的东西,沉静的心就更难得了,但如果连读书、欣赏歌曲都沉不下心来,如何能体会别人的境界?!所以,王东岳先生说幸福三要素是悠闲、寡欲、亲近自然。而龚琳娜夫妇和王东岳先生都是一致的远离了城市,前者定居在云南大理的苍山上,后者定居在终南山脚下,一致的亲近自然,都没有功利心,所以能悠闲的感受生命、享受幸福,做自己想做的事。

我最早通过《国学堂》、《合聚讲坛》听到王东岳先生讲国学、讲东西方文化溯源,被吸引和震撼,就如很多人在《歌手》节目中听到龚琳娜、石倚洁、王佩瑜直播演唱的《武魂》被震撼,但沿着这个震撼去深入的了解其人其作品,才会明白,表面能震撼人的东西后面都有更深刻的思想体系或文化理念,那才是更能震撼人心的根本。所以,进入《物演通论》后感受到的震撼数倍于王东岳先生已然震撼众人的讲座,而聆听龚琳娜专辑带给我的另一个时空般的意境美好其震撼也远远超越于那些大火的《小河淌水》、《金箍棒》、《法海你不懂爱》等,因为真正走进他们的世界,只有通过他们的专业作品而不是大众媒体展现的那些东西,虽然,那些东西是进阶的第一步,但千万别以为那就是他们的全部了——那只是他们的冰山一角,还是不得不为了大众而做了有目的的选择性表达,离真实的真正更有价值的他们相去甚远。

龚琳娜夫妇几十年致力于中国新音乐的打造,通过追本溯源的对音乐的理解,希望用具有中国特色的丰富音色和中国文化的意境与现代旋律相融合,输出中国音乐、中国文化的理念与价值。(附老锣的网上发言)

(二)音乐与生活的关系

潘乃宪先生的微博之所以认为龚琳娜对音乐的思考达到了哲学的层面,我认为是龚琳娜找到了音乐的根源,找到了音乐与生活的关系。

龚琳娜在采访中指出在音乐学院学的是共鸣、气息,但后来居住在德国森林里时,后来去到各地采风时,通过与大自然接触,与大自然中的动物接触,才明白了那些民族的歌声都来源于大自然的声音。云南彝族人的声音之所以那么高,就是因为彝族住的地方森林多、树多、鸟多,所以彝族人学鸟,唱歌多用头腔共鸣。蒙古人唱长调,就是因为他们天天跟马在一起,向马学习声音的结果。另外,蒙古人和骆驼、牛等动物接触的多,根据骆驼和牛的发声方法,加上草原的风,自然而然就形成了呼麦这种喉音唱法。也就是说,人的声音来源于动物的声音、环境的声音,声学是从自然里模仿而来的,这才是音乐的根。不同民族不同的唱歌方法都是从环境里来的。龚琳娜一方面通过音乐史去追溯中国音乐的源头,一方面通过感性认知深刻的意识到了这一点的。

而王东岳先生更多的是从理性上认识到这一点,所以在《人类的没落》中的《人体哲理:生物畸变与进化衰变的极致》一文中在提到语言的功能时指出猿类生物的简单声调信号首先具有讨好交往的功能,所以,人类的语言交往首先保留了这种“情绪性和梳理性交谈”(即情绪的连接和疏导的功能),如语调比语言内容更具有导向性和冲击力;自言自语可以缓解和调适自我的焦虑;寒暄被用于各种场合,几乎成为了聚会专用语境以及公务限制语境;其次才是语言的“信息性和探究性交谈”(即具体信息内容或思想内容的交流)。

歌声是语言功能的补充,《毛诗序》指出:“言之不足,歌之;歌之不足,舞之蹈之”。歌声,通过旋律、声调更好的表达情绪、意境。所以,歌声的信息多是为情感功能服务的。民间的歌声来源于生活,所以民歌多情歌,满足异性择偶婚配。官方的音乐来源于祭祀,更庄重更宏大,更具仪式感。舞蹈总伴随着歌声,随着歌曲类型的分化而分化,最后连歌舞也彻底分化了。

歌声的功能实现也是这样的次序,首先是其韵、腔、调表达的感情的连接与抒发,其次才是旋律的意境表达,再其次才是歌词内容的信息传达。但人类作为理性的载体,每个人对一首歌的欣赏因为各自专业和文化积淀的不同,其感知鲜明性也不同,有些人对歌词敏感,重视歌词更胜过旋律;而专业学习声乐的,对音色、音调、旋律、配器更敏感;一般来说,对没有学习过声乐的人而言,其听觉习惯是对整体的旋律比音色、音调更敏感,这基于人作为理性动物,针对具体感知对象,本能上会基于一个整体去感知。

如《歌手》决赛上龚琳娜、石倚洁、王佩瑜唱的《武魂》,不同的人有不同关注点和理解。有些非专业的人第一听感会注重歌词,如果歌词不懂就不知所云;专业人士第一听感就会更注重整体的旋律、配器与不同的人声音色、唱法;更高的听觉习惯是去感受宏大的意境。有人认为龚琳娜后面越唱越兴奋,甚至带着笑,在意境上完全不符合霸王别姬的悲凉与无奈,这是基于对具象歌词选用的片面理解所致。从作品整体的意境上去理解,《武魂》如同交响乐,三个人三个声部,加上后面的配器、合唱,层层推进,意境恢弘,用项羽的《垓下歌》不是为了传达项羽作为小我的悲哀与无奈,而是为了传达项羽作为大我的武者的精神,这是死者用死传达的武魂;而用贺铸的《六州歌头》中的歌词,则是用少年侠气传达生者的武魂。两段歌词反复交替,表达着中华武者生死交替中的精神轮回,即一脉武魂的传承,这就是中华民族的精神传承,这精神对应在文人身上就是风骨。无论文人风骨还是侠客武魂,其精神都代表着中华民族的精神,在生死的交替、时代的转换中,唯有精神的传承千秋万代,这才是这首歌所蕴含的震撼人的力量所在。龚琳娜最后用秦腔演唱极贴合其悲而不伤的力量感,所以有人说龚琳娜唱的不是“可奈何”而是“奈我何”,死都不怕了,还怕什么?!人总有一死,精神魂魄却可震撼人心,传承永世。所以,这首歌最终传达的是意境,是力量,是精气神。

龚琳娜反复强调唱歌就是唱生活,必须根据生活中真实的场景做符合其意境的表达。如《小河淌水》是夜晚的思念的歌,就不能启动全身的共鸣用美声去唱,而只能用头腔共鸣弱唱。唱歌必须发自内心,抒发真情实感,才能连接歌者与听众,实现情感的共振;而对于集体情感的抒发或集体意志的表达所彰显的自然就是特定时代的情怀、意境、文化和精神。每个时代的音乐和每个时代的生存结构都息息相关:

中国所处的东亚大陆是一个全封闭地貌,北面是西伯利亚高寒冻土地带;西面是帕米尔高原,西南面是青藏高原,号称世界屋脊;南面是云贵高原和横断山脉,古人根本无法翻越;东面是浩瀚的太平洋。也就是说,早期它唯一能够产粮食的地方就是中原,商业的利润远远大于农业,国家的政策和文化必须重农抑商才能维系整个民族的生存。所以,中华文明是典型的农业文明,靠天吃饭,与自然最亲近,老子缔造的宇宙观是天人合一的逻辑模型。天地自然,是中国人的信仰和归宿。中国古代是气一元论,其中的“气”其实就是囊括了自然万物包括人的一切存在或存在本体。所以,中国的古典作品中多表达着对自然的赞美,以及人与自然的关系。听听古琴名曲最能找到人在自然中的意境。中国美学的审美讲究的也是气韵生动及意境的营造。《道德经》四十章讲“天下万物生于有,有生于无”。这里的有“有”可以理解为具体的存在即所有万物,而“无”可以理解为分化出万物的本原存在;换着现代宇宙论的概念,直接把“无”理解成能量,即古代的“气”就更好理解了。所以,中国审美中的“意境”就是有和无共同营造的整体感觉。所以,中国文化讲守拙,讲朴素美,讲留白,都是对本原存在“无”的感悟与追求。如《琵琶行》中形容音乐后的空白余韵“此时无声胜有声”;如《红楼梦》中的薛宝钗咏白海棠的一句“淡极始知花更艳”。一部《红楼梦》的“有”是四大家族轰轰烈烈的兴衰故事,但目的只是为了烘托“无”的意境:“白茫茫的一片大地真干净”。“有”只是一场红楼梦,“无”才是最真实最本质的存在。那是沉淀在我们无意识的最深处的对万物统一性甚至同一性的回归和认同。

乔布斯受东方佛学文化的影响,追求极致的简约,这是他的美学境界带给他的商业成功的基础,是东方文化和当代商业融合的一个范例。哲学境界决定美学境界,美学境界决定艺术境界、设计境界。所以,听龚琳娜唱的古诗词系列,最重要的就是体会其意境。那是特定中国文化的传承与表达。龚琳娜的许多歌里都有“啊……”的吟唱,但表达的意境不同。如《小河流水》里的“啊……”表达着起伏绵延越来越强烈的思念,而《月下飞天镜》里的“啊……”表达着敦煌、故乡、明月这些具象对象后面的古今时空绵延的层次感与空阔意象,颇有《春江花月夜》的意境。

西方文化以古希腊文明为基础,而古希腊的地貌多山石,土壤贫瘠,三千年前,当人口增长到不足以供养当地人,就被逼迫着不得不进入半农业半工商业文明。于是,每个人成为自由单子,而凝聚个人只能靠作为人格神的上帝,所以,基督教成为绝对信仰。西方的音乐主体就成了教堂里唱诗班唱给上帝的歌声。因为是在没有扩音设备的室内演绎,所以形成了美声唱法;而中国的戏曲、民歌都在室外,也没有扩音设备,所以形成了各种不同共鸣的唱腔及气息强大的发声方式,一般没有低音。所以,龚琳娜的民乐团为了弥补民乐低音不足特地加了大提琴。

而随着人类越来越发展(即分化出越来越多的专业和分工),全面进入商业文明,人与人的关系越来越重要,人离大自然越来越远,所以,现在的歌,更多的还是唱着人与人的关系。大多数都是唱着个人的小思境,抒发着个人的小情调。当然,人类社会无论处于何种文明阶段,都要协调人与人的关系。所以,爱情、友情、亲情是永远的内容。但只有超越于个人的感情而上升为人类的共情,超越于狭隘的人与人关系而关注人与自然的关系,才是更大思境、更高境界的音乐和文化。

当今人类社会已经全球化,科学对于人类整体的戕害效应已经全面展现,王东岳先生的《人类的没落》更是详细论述了这一点,整部《物演通论》就是中国天人合一宇宙观模型的现代表达,它通过精密逻辑证明来说明了为什么人类文明越发展,人类的生存危机越严重。虽然老子一开始就意识到的文明趋势不良,但老子的理论只是一个极其粗陋的逻辑模型,更不是证明体系,且有许多不足。而面对西方文明缔造的危存状态,人类下一期文明的建构势在必行,人类需要新文化,也需要传递新文化的新的艺术表达。文化和艺术都是为了人类活的更好而服务的。

(二)歌声的归宿

龚琳娜讲课时一直说“大音希声”指唱歌唱的不是歌曲,而是情感和能量。这说清了歌声在情感表达上的直接归宿。但音乐艺术下面更深的是文化的表达,美学思想的传承后面更深的是哲学底蕴的传承。

《歌手》节目上《武魂》的能量很大,因为它承载的不是个人的情感,而是中华的精神。通俗歌曲多是抒发个人情感的,容易取得大众的个体情感共鸣。但任何个体都是人类整体中的个体,而人类也是自然整体下的人类,如果我们的思境不能扩展到人类整体乃至自然整体,我们是永远无法认清我们自身的。所以,伟大的歌者绝对不会只是咏叹着个人的悲欢,虽然这也很重要,因为任何整体都是由个体构成的,任何大爱也都是通过具体的细节体现的。王佩瑜解读自己时说“伟大的人总是雌雄同体的”,而我对这句话的理解是:“雌雄同体”不是指生理、性别,而是指性格、境界,对女人而言就是既有大女人的眼光和胸怀气度,也有小女人的温柔和善解人意,对男人而言就是既有慷慨豪情,也有侠骨柔情,如苏东坡的词可豪放可婉约,二者不仅不矛盾,而且相辅相成。唯有真正领略到万物一体的大境界,唯有真正深刻理解了万物和人性,才能理解具体的当下接触的每个人、每一件事。“已识乾坤大,犹怜草木青”表达的就是这样的认知状态和心境。所以,佛陀交待手下人不要只是找富人化缘,更要找穷人化缘,才能让穷人也有施与感,也有被尊重的感觉。所以,真正得道的大师反而平易近人,低调而谦逊。看到龚琳娜团队给农民唱古诗词的视频让我特别感动,他们是如此的相信着所有人对美好的本能的接纳,相信着音乐本身动人的力量。龚琳娜欣赏周旋也是因为周旋的歌声中充满温暖的色泽与力量,而周旋的身世却极其不幸。所以,周旋唱歌不是为了抒发自己的不幸,而是为了彰显世间美好的所在。不幸的只是经历,心若纯粹而美好,零落成泥也芬芳。

爱因斯坦的质能方程说明了能量和质量一回事,这样我们就能理解万物都是能量体,古人的气一元论和整体观在这个层面上理解才更清晰。所以,任何具体的存在都是作为整体的能量的彰显,只是《物演通论》更进一步说明了不同的能量体对应不同的结构。所以,任何具体存在都是结构存在,越后衍的存在者结构越复杂,维系其复杂结构需要获取的能量就越多,这就导致越后衍的存在者越发展出越来越强大的意志,并通过自身的意志去实现能量的获取以维系自身的求存。如每个人选择不同的专业参与社会的角色分工,是个人意志的表达,也决定了个人有限能量的未来聚集方向。社会文化、社会意志是社会主流价值观的表达,决定着社会整体能量的使用和分配,引领社会整体的发展与求存。人类社会是整个物演进程中最后衍的结构存在,尤其是全球化的当下的人类社会,已经成为古往今来结构最复杂的人类社会,西方文化作为主流文化已经表达出对文化载体(即人类社会)的戕害效应,维系好这个越来越复杂的全球结构化的人类社会必须依赖新的文化和价值观。

唱歌抒发感情,交流感情,而情感和意志,都是能量的集中表达,能把分散的能量聚集在某一点上。如人的智力大致相当,有的人作出了非凡的成就,有的人一生碌碌无为,关键在于有所成就的人都有清楚的目标和把能量汇聚于目标的强大的意志力。感情也是意志的表达,其力量或能量也是惊人的。想想母爱的力量、爱情的力量就不难理解了。

所以,好的音乐激发共同的美好的情感,连接古今中外,连接人与人,连接人与自然。龚琳娜夫妇的作品就是奔着这样的目标去的。老锣更是激活了编钟来演绎他们的音乐,围绕编钟谱写了一系列高端大气的中国音乐作品如《楚人谣》、《湘夫人之歌》、《钟乐和鸣》等,并以屈原的诗歌为词编写了《上下求索》、《遂古之初》等作品。老锣认为两百多年前,因为有了贝多芬,世界音乐的高峰在德国,但是在两千多年前,因为有了曾侯乙编钟,世界音乐的高峰在中国。而中国音乐随着中国文化的凋零同步凋零,新中国的崛起,在经济之外更要有文化的复兴,中国文化的复兴必然伴随着中国音乐的复兴,当然,复兴不是食古不化,而是找到我们的根,从根到枝丫重新做整体的理解,以区分优劣,继承好的部分,充分与现代融合,找到未来的路。

中国文化是世界上唯一没有断掉的文化。须知,人类各个地域最初诞生的文字都是象形文字,但只有中国的象形文字随着中国的文化一脉保留了下来,其他文化中早期的象形文字很多都遗失了。西方的文化我们总是从神学说起,也是因为神学以前的如中国这样的前神学文化(如各地最早都是图腾崇拜那样的拜物教)在西方基本上都遗失了。中国的神仙如山神、土地神、河神和拜物教差不多,与西方作为人格神的上帝完全不同。东方的神仙是自然的代表,而西方的神学把人和自然割裂开来。用音乐连接中国文化,就是为整个世界音乐寻文化之根,取得人以自然的连接。龚琳娜的各种古诗词专辑,包括最近的《24节气》,继承古代的文人音乐,能直接把人带回古代的时空,融入宏阔的忘我的意境,体会天人合一、万物一体的境界。

人类自身的能力越强,越能毁灭自身,与其耗费巨资在火星上拓展求存,不如改善好地球这个人类的家园,把沙漠改造成田园总比把火星变成宜居地容易。而人工智能、基因技术也并非人类之福,当下的小小益处,随时会在未来给人类带来灭顶之灾。人类整体的未来不在于人工智能、基因技术,不在于移民火星,而在于能在更广阔的整体的自然中认清自身。而通过文化和艺术改变人类整体的内心导向,是改变世界最好的路径和方式!

在林肯艺术中心,龚琳娜《云河山》(即作品《云中君》、《河伯》、《山鬼》的合称)的演唱都是以屈原的诗篇作曲的,以中国特有的音色和唱法演唱。哪怕是英文演唱,为了保留中文的韵味,用的也是中文的唱法。这和廖佳琳用花鼓戏演唱《Rolling in the Deep》异曲同工,都是用现代旋律保留中国的特有音色和唱法。龚琳娜不断挖掘中国的各种音色与唱法,并融会贯通应用在现代作品中,等于把中国音乐的各种基因保留了下来,连接了古今中外,更完整的展现着音乐的全貌。

《庄子》中对天籁的表述是风击万窍,自然中的万物在风中各自发出不同的声音,和而不同,才是天籁。龚琳娜对中国音色的挖掘、整理、运用与思考,就是找出人类不同音色和发声方法的万窍并发扬光大。植物学家、动物学家会去建立植物、动物的基因库,一方面是为了弄清万物的进化发展过程,另一方面是为了保留动植物的多样性,这些动植物都是缔造出人类的前辈,与人类是和谐的整体,有助于人类社会这个复杂结构的稳定存在,因为复杂结构多复杂问题,任何一点多样性可能都是解决某个复杂问题的关键。人类文化的多样性对于人类整体求存同样重要。文化的多样性如同基因的多样性,基因唯有多样,唯有变异,才能不断适应环境变化。文化也一样,唯有多样性,才能在生存结构变化的情况下,有更多的文化要素耦合出适合生存结构变化的文化。须知,越后衍的社会结构越复杂,这种多样性就越重要。

美学是哲学的表达,音乐艺术是美学的表达,西方意大利的文艺复兴归根到底是希腊哲科思维的复兴,东方文化的复兴必然离不开王东岳先生全新的哲学思想在世界范围内的广泛认可。而大众不会直接去接触哲学,新思想、新文化在大众中潜移默化的弥散一般都是通过文学、绘画、音乐等艺术形式展现的美学思想去实现。

东方的文艺复兴和中国文化的输出,是许多有使命的中国人关心的事。这其实是对人类下一期文明重建中最重要的事。美学的根基是哲学,以王东岳的哲学思想重新缔造美学,乃至各个行业的基础理论是当代中国文化复兴的路径。我喜欢龚琳娜夫妇、石倚洁、王佩瑜,因为他们有弘扬中国文化的使命感;我也喜欢宋鸿兵,因为他的格局也是东方的文艺复兴……所有希望以更大的整体视角去重新理解或音乐或经济或其他的这些人,我都引以为同类,哪怕我不认识,但都会支持、赞叹!也会忍不住希望他们能了解王东岳老师的思想,我想,对他们而言,那应该是最大的精神助力!