第一百二十五章 社会进程就是物演的结构化进程

对于“社会”这个概念,如果剥去它的“质料”内涵,则它无非是指某一物类或物相的“堆”或“群”。(1)

如卷一所述,物的“质料”差异──亦即一般认为是造成“物类”差异或“物相”区分的内在质地──其实仅仅是物的存在性差异的表观形态,或者说,是同一本原物质在其存在度递减的趋势下达成继续衍存的代偿方式。既然如此,含有任一物演“质料”的衍存“形式”自然同时就是该物之所以能够存在的本质状态,是谓“质态”。(2)

也就是说,存在的“形式”或“形态”与存在的“内质”一样,完全是同一自然存在本原或同一自然存在质素的变态演化产物。(3)

我们假设,宇宙爆发前的“奇点”存在──即物的可感属性尚未发生以前的那种不可言传的存在──是自然界几近无所分化的原始浑沌态。无分化则无个别,无个别则无形式,此“刻”(其实连“刻”也谈不上,因为“时间”亦未发生)的“在”囫囵而一“体”(其实连“体”也谈不上,因为“空间”亦未发生),故,“世间”(此词已含有“时空”意味,虽不妥,姑妄借用之)实在连一个最简单的“堆”也无以为聚。(4)

我们再假设,宇宙爆发后的“多态”存在──即物的可感属性相继发生从而形成令感应者可以有所感应或有所依存的那种存在──是自然界趋于分化加速的代偿衍存态。分化了,则“一”成为“多”,“囫囵体”成为“残缺体”,于是,“多”则成“堆”,“残”则结“群”,由以兴起了这样一系列“群化结构单元”或“群化结构形态”:残化了的“基本粒子堆”谓之“原子”;残化了的“原子堆”谓之“分子”;残化了的“分子堆”进而结成“生物大分子”乃至“原始单细胞”;残化了的“细胞群”再结合成“多细胞生物”乃至“后生动物”;残化了的“动物”聚集成为“社会”乃至“国家”实体;最后,残化了的“国家”势必消亡于结构致密的“统一社会”;如此等等。(参阅卷一第十七章和第二十章)(5)

显而易见,这是一个演运有序的自然进化流程,或曰“残弱化衍存流程”。沿着这个流程探查,你会发现各“堆”或各“群”的存在度亦即稳定度愈来愈低下,各“堆内”或“群内”组分的残化度亦即依赖度愈来愈升高。而且,每一个上位结构或上位存在形式都是建立在对下位结构或下位存在形式的收揽、蓄纳以及再结构的基础上,亦即使之实现为对结构本身再加以结构化的自然代偿跃迁序列。(6)

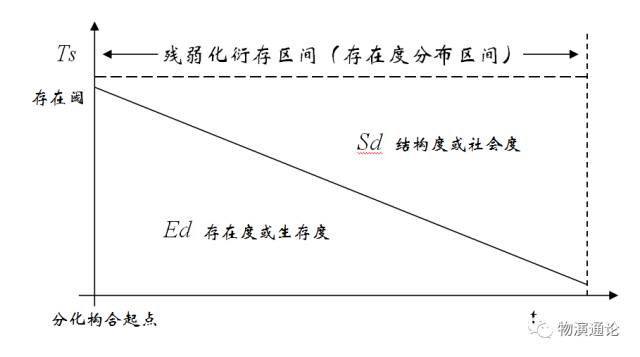

结果,结构化的过程势必呈现为“结构度”日趋增高的过程,具体到社会构成或社会形态上,即呈现为“社会度”日趋增高的过程。为了便于理解后文,我们照例可以把这个过程表达在读者业已十分熟悉的如下坐标图式之中(亦可称其为“社会坐标”或“人格坐标”):(参阅卷一第三十四章和卷二第七十章)(7)

即:Sd=F(Ed)

Ed+Sd=Ts

这里提示,所谓“社会”,无非是自然分化构合的晚近存在质态,或者说,是自然结构化进程发展到生物体外存境阶段或生物体外结构化阶段的别称而已。(8)

注释:

(1)“社会”实际上是特定衍存位相上特定结构存在的数量增加,由此形成“堆”或者“群”的观感。

(2)因为万物同质,所以,这个特定衍存位相上的特定结构存在就是该存在的存在度或代偿度的表达,而由数量增加导致密度增加引起的属性变化,又是层级叠加的后衍代偿变化,即以社会为质态的存在度的表达。

(3)也就是说,任何相对存在,无论个体还是社会,都是一个特定存在度下的结构代偿质态,即上一章的“存境”。

(4)奇点作为一个几乎绝对的存在因为没有属性、没有具体的相对存在,也没有“堆”或者“群”的聚合,自然也无所谓社会。

(5)唯因奇点存在的“一”分化成了后衍的“多”,才有了所谓由“堆”或者“群”聚合成的万物,只不过原子群或分子群构成的无机物作为死物的聚合相对简单,我们通常并不称之为“社会”,只有对最后衍的生物阶段的存在才称之为生物社会乃至人类社会。

(6)显然,结构自繁律下,物演进程是一个随着存在度递弱而结构存在层层叠加的结构化进程,越后衍的存在者就越成了危如累卵的日益动荡的结构存在,如人类社会是最不稳定的存在,每时每刻都在变化,以致于我们都无法把它视为一种自然存在。越后衍的结构存在越不稳定,归根到底还在于结构内部组分的不断残化与耦合(即前衍存在的存在度降低),才需要进一步通过社会结构耦合代偿,当然代偿以后的社会存在度也必然进一步降低,这都是代偿在纵向上终极无效的表达。

(7)事实上,在物演进程中,结构化和社会化的内涵是一致的,而结构自繁律和衍存分化律也都是第三十四章物演坐标示意图的内涵表达,所以,当我们用“结构度”或“社会度”来代表“代偿度”的时候,第三十四章物演坐标示意图就转化成“社会坐标示意图”。也就是说,“社会坐标示意图”是从结构代偿角度表达的物演坐标示意图,也是结构自繁现象与存在度本质递弱二合一的完整表达。当然,该图只表达了万物结构分化的纵向衍存关系,如何在具体的细节上实现纵向衍存或横向依存还需要通过整个卷三完成既有相关信息的跨学科整顿和处理。

结构度就是对五十三章衍存结构自繁律的量化表达。密度的改变到达一定程度就会自发现象为不同的结构存在,如中子堆积量达到一定程度,中子轰击反应就会自发启动;人口一旦高密度增长,社会组织随即发生。人类的社会组织发展是从氏族到部落,从部落到部落联盟,最后进入国家雏形。氏族社会平均只有二十至八十人,到了氏族联盟的部落时代,一个部落的人口少则几百人多则上千人,而到部落联盟之际,人口数量可达上万人,再进展到城邦或者初级国家,人口通常可达数万人乃至数十万人。只有在一个局域地区,人口的数量和密度极高的时候,比较复杂的社会组织才会发生。这一部分的内容还可以参看杰弗里﹒韦斯特的《规模》,作者在现象层面有更多细节的表达。当然,《规模》没有逻辑反思的内容,侧重探讨的是结构代偿所遵循的简约原理的具体内容,即规模化进程本身就是最小作用原理下的效率化的进程,但任何规模都不能无限扩张,范式转移才能进入下一层级的代偿,但被迫范式转移的速度越来越快,这本身也是代偿无效的表达。当然,作者以生命、城市、企业等许多具体存在为研究对象,试图找到他们的统一规律,但其实只有以整个存在为研究对象,才能在最底层的统一性上找到不同代偿层级上的统一性,并弄清具体存在之间的纵向衍存和横向依存关系。

(8)总之,卷一第三十四章、卷二第七十章和本章三幅示意图分别是三卷的核心,但归根到底都可归于卷一的物演坐标示意图。因为卷一第三十四章的物演坐标示意图相当于总图,代偿包括了所有属性的代偿;而卷二第七十章和本章的示意图完全可以视为感应属性、结构属性视角下的分图,或者说,卷二感应属性代偿和卷三结构属性代偿是卷一属性代偿的典型化举例表达。所以,社会无非自然衍存结构化进程的最后衍阶段的存在质态,是超越于个体存在的社会整体性存在。当然,整体离不开个体,个体构成整体,二者本就是特定结构度或社会度决定下的一体存在。

注:本章接着上一章,通过追本溯源,进一步挖掘“社会”的概念,把“社会化”进程拓展为整个物演进程,达成三卷的统一性。无机结构作为死物的聚合结构相对简单,不需要过多探讨,而作为活物的社会组织更为复杂,所以卷三主要还是以38亿年尺度的生物社会角度探讨社会,把“社会”视为自然结构化最后衍的质态,即生物体外存境阶段。

附:本章重要概念:

一、“结构度”的概念(概念注释)

结构度:指“结构演化的程度”或“结构耦合的程度”,其中包括致密度、疏离度(即复杂程度)与动荡度、失稳度(即脆弱程度)等,它们是完全趋同的指标,也就是说,越后衍、越庞然、叠加复杂度越高的物演结构,其疏离度和脆弱度一定越高。当此自然结构的演化序列发展到社会阶段之时,可称其为“社会度”。

二、“社会”的概念

(第一百二十五章)

所谓“社会”,无非是自然分化构合的晚近存在质态,或者说,是自然结构化进程发展到生物体外存境阶段或生物体外结构化阶段的别称而已。

(文中配图来自网络)

…………………………

希望本公众号对您学习《物演通论》有帮助!思想的传播需要我的初心和坚持,也需要您的支持和鼓励!欢迎提供反馈,或赞赏、转发,或批评、指正。谢谢!

1、欢迎读书困难的同学关注“物演通论注释”公众号,有逐章的注释以供参考,二维码如下:

2、请关注“物演通论看世界”公众号,二维码如下:

3、请关注“物演通论读书会”公众号,二维码如下: