日本片山博文教授:王东岳的递弱代偿,大历史的亚洲视角

译者注:这篇博文是马来西亚华裔陈志强先生发给我的,由日本J.F. Oberlin University的片山博文(Hirofumi Katayama)教授撰写,发表在期刊Journal of Big History,DOI: https://doi.org/10.22339/jbh.v6i1.6105

编译之时,很感叹中国人仍有许多看过王东岳先生《物演通论》著作之后断章取义的批评,但作者做为日本人居然对文本文意了解颇深,理解阐述的内容与原书没有出现什么方向性的错误。想必也开始有不少外国友人特别是亚洲人了解了东岳先生的思想。主流大历史、复杂性理论等都是人本主义和现代主义的产物,虽然有学者对人类创造的恶果有一定的认识,但他们无法走出文化遮蔽的思想牢笼。正如片山博文教授所言,王东岳先生的递弱代偿理论为我们批判现代化过程提供了有用的理论基础。

大历史维基百科解释:大历史(Big History)是一个新兴学术领域,探索从宇宙大爆炸到现代的历史。它通过包括科学、人文等多种学科的跨学科方法来检视长远的时间框架,并在更大的背景之下探讨人类存在的意义。它整合宇宙、地球、生命和人类的研究,使用经验,证据来探索因果关系,它被讲授于大学和中学经常使用基于网路的互动式专题来介绍。此运动涉及澳大利亚麦考瑞大学之历史学家大卫·克利斯汀,他创造了“大的历史”这个词 并且是由一个“学者的不寻常联盟”所成就。

原文翻译:

在这篇论文中,我介绍了中国哲学家王东岳的理论并讨论了它的影响,反思它在亚洲大历史中的可能性,以及作为构建大历史宏大理论的替代或补充方式。我相信王的递弱代偿理论使我们这些大历史学家摆脱了对我们领域的刻板理解。它使我们能够获得对大历史的多元视角,并帮助我们克服主流大历史面临的一些严重问题。

主流大历史的问题

我长期以来对主流大历史感到不满,主流大历史以大卫·基督教和其他人的著作《大历史:在虚无与一切之间》(2014)以及弗雷德·斯皮尔的《大历史与人类的未来》(2015)为代表。我的不满主要是因为它们的人本中心主义和现代主义特征。主流大历史的主要关键词是“复杂性”和“集体学习”。由于这种关注,宇宙的历史是一个日益复杂的过程,现代人类因其集体学习的能力而被置于复杂性或进化的最高状态。当然,我承认现代化的惊人成就和人类的伟大,但当我试图将大历史应用于当今全球问题时,这些问题本身就是复杂性和集体学习所导致的,我发现主流大历史很难批判性地理解并提供清晰的解决方案来应对人类世的问题。这对于气候变化和生物多样性丧失等全球生态问题,以及历史学家尤瓦尔·赫拉利(2015)所称的信息社会问题“数据主义”尤其如此。

我们可以将主流大历史与20世纪出现的各种复杂性理论并列,如自组织、控制论、耗散结构、一般系统、协同学、自我生成和自发秩序。这些方法将有机体及其生态/社会栖息地视为“复杂系统”,这些系统通过适应环境而进化。生物学家斯图尔特·考夫曼在他的著作《宇宙中的家》(1995)中讨论了复杂性的动机:

热力学第二定律被认为是相当惨淡的……宇宙正在衰退,热寂正朝我们走来,无序就是秩序……让我感到震惊的不是熵,而是朝向秩序的快速迈进。

考夫曼暗示,复杂性理论的一个目标是帮助人类平息对现代世界“失乐园”的过于悲观的感受。天体物理学家埃里克·查伊森在这方面的“自由能率密度”概念发挥了重要作用。自由能率密度是一个将单位能量与时间和质量相关联的方程,它清楚地表明,更多的复杂性需要更多的能量(每单位时间每单位质量)。这是他“调和热力学的理论破坏性……与宇宙进化的观察到的建设性”的关键概念。他总结了各种复杂性现象,并将它们汇集成一个统一的宇宙历史,从而为主流大历史作为一个日益复杂的历史奠定了基础。查伊森确实指出了复杂性的“成本”——能量使用和熵的增加——并表明它无法克服热力学第二定律。不幸的是,他没有强调这最后一点,而是将重点放在复杂性增加和相关的结构变化上。在他的著作《起源故事》(2018)中,大卫·基督教强调了复杂性的负面方面,称之为“税”,如复杂性税或熵税。他认为:“复杂性的增加并不是对熵的胜利。”熵税的概念是他书中最重要的关键词之一,但复杂性仍然构成了他故事的核心,以及主流大历史的特征。基督教认为复杂性是好事。他对复杂性的成本感到危机,但对复杂性本身并不感到危机。

王东岳的递弱代偿

主流大历史被困在现代化及其后果——人类世的牢笼中。这是考虑王东岳的一个原因。王是一位独立的中国学者,专攻哲学。他的主要著作的标题是《物演通论》。英文翻译的标题是《统一的进化理论:自然、心理和社会》(2020),我基于这个英文翻译介绍他的理论。

王的思想源自公元前6世纪著名的中国学者老子。老子将所有存在的“起源”定义为“道”。以下是老子著作《道德经》第40章中的两个关键短语。

首先,反者道之动。王指出,老子认为人类文明正在远离自然之道——“失去道”。因此,老子提倡“返璞归真”或“回归本源”,以“舍弃智慧”或“拒绝知识”。王称之为“无意之道”。

第二是弱者道之用。这大致意味着弱化现象是道的展开和其实现的形式。王称之为柔弱论。

王大胆地将老子的道家哲学应用于大历史,特别是在他的弱化理论中,并从这个立场对宇宙演化进行了独特的解读。他的书分为三个部分——自然哲学、心灵哲学和社会哲学。他基于广泛的西方哲学知识讨论他的主题。

自然哲学

王的理论起点是存在效价的概念,即实体的强大程度或稳定性。其量由存在度表示,决定稳定性。当存在度低时,意味着实体脆弱且易于被摧毁;但当存在度高时,它在宇宙中是稳定的,能够长时间存在。王问:存在度的分布是如何实现的?有五种可能性:

- 混沌分布——没有趋势。

- 平均分布——每个实体的相对稳定性相等。

- 波动分布——每个实体的稳定性有周期性波动。

- 上升分布——有增加的趋势。

- 下降分布——有减少的趋势。

也许主流的大历史学家认为宇宙的演化是上升分布。例如,达尔文的进化论和他“适者生存”的观点似乎暗示一个物种的存在度有增加的趋势。令人惊讶的是,王得出了完全相反的结论。

宇宙中的实体从粒子和原子的物理结构演化到分子的化学排列……然后生物体出现,接着是人类。王将这一转变过程视为一种减少的趋势。他总结为:

1) 相对量度递减——相对质量的逐渐减少。

2) 相对时度递短——相对存在时间的逐渐缩短。

3) 衍存条件递繁——维持条件的逐渐复杂化。

4) 存变速率递增——变化速率的逐渐增加。

5) 自在存态递失——自行存在的逐渐消失。

6) 自为存态递强——对外能力的逐渐增强。

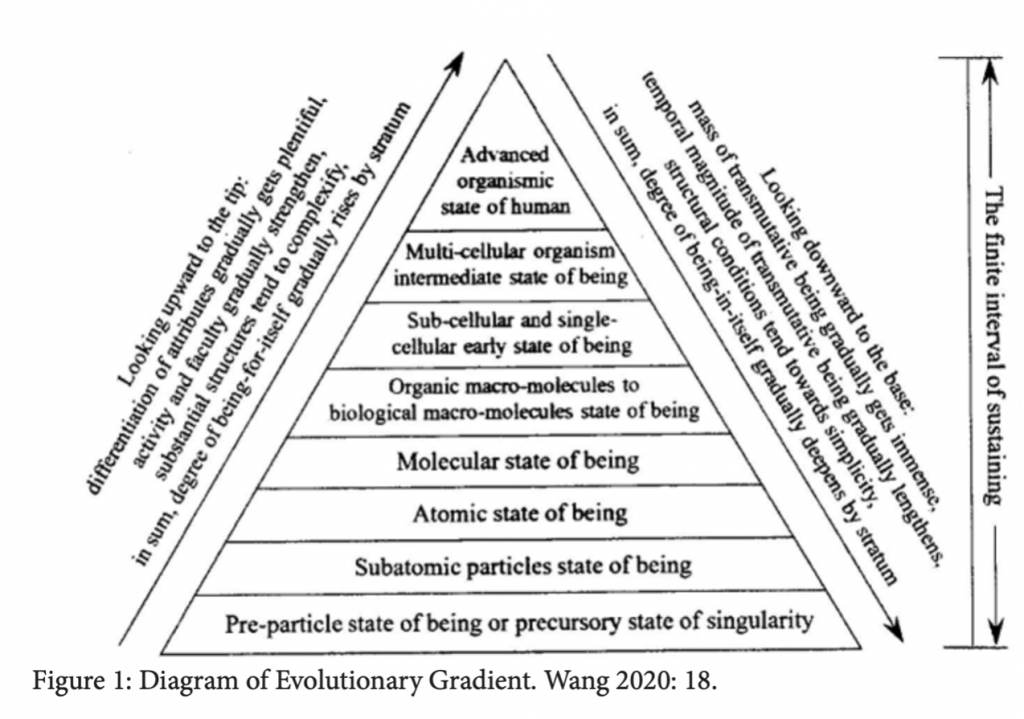

图1是基于这些趋势的演化梯度图。当一个实体沿着梯度上升时,质量分布减少,时间跨度缩短,复杂性和差异性增加。至于上述第5点,自在存态意味着一个实体具有独立存在的能力,而第6点,相对而言,自为存态意味着一个实体的存在能力被削弱到无法在没有补充附属属性或结构的情况下存在。

王用一个例子来解释这些趋势。单细胞生物,如蓝藻,具有所有生物体中最高的存在度。它们的体积小,但与环境接触的相对表面积大,因此能够高效地吸收营养物质。它们的生长潜力和适应性很高,能够占据广阔的区域或空间。相比之下,实体越进化,存在度越低,存在属性越复杂。王用三十个汉字简洁地表达:

- 体积小,面积大。

- 吸收多,转化强。

- 生长旺,繁殖快。

- 适应广,易变异。

- 分布广,种类多。

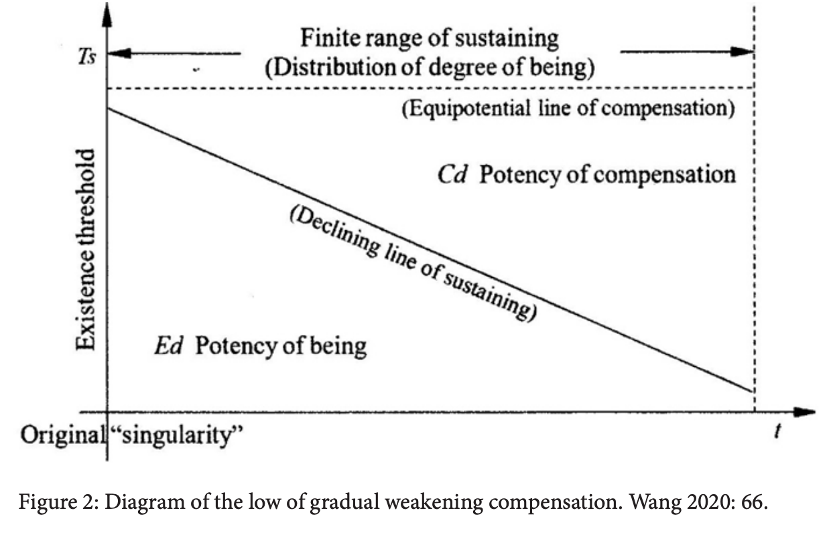

为什么实体趋向于弱化?弱化的实体如何继续存在?王认为,从一开始,实体就无法充分维持自身,因此它们有补偿自身不足的倾向。这是演化或发展的内在动力。从这个角度来看,每一次补偿都是对之前存在度的损失,这种补偿和损失形成了一个正反馈循环——因弱化而产生的补偿,以及因补偿而导致的弱化过程。因此,如图2所示,从维持存在到失存是物质演化的不可逆路径。王称这种趋势为“递弱代偿法则”(the law of gradual weakening compensation)。这是他理论中最基本的法则。

在图表中,王展示了统一、简单和稳定的原始实体是如何随着其存在本性(译者注:存在度)逐渐减少,而代偿效价(potency-of-compensation)和代偿度(degree-of-compensation)逐渐增加的。代偿度是补偿本性的具体指标,决定了任何转化的实体在不可避免地失去存在本性(译者注:存在度)的同时如何维持其质态。

对于主流的大历史来说,重要的是,在这个法则中,“弱”与“复杂”成反比。王认为:“宇宙中的所有存在都在逐渐转化并充满活动,存在的属性逐渐上升到极其复杂,这导致了摇摆不定的失稳。”这些属性以“精神”和“社会”的形式表现出来。

精神哲学

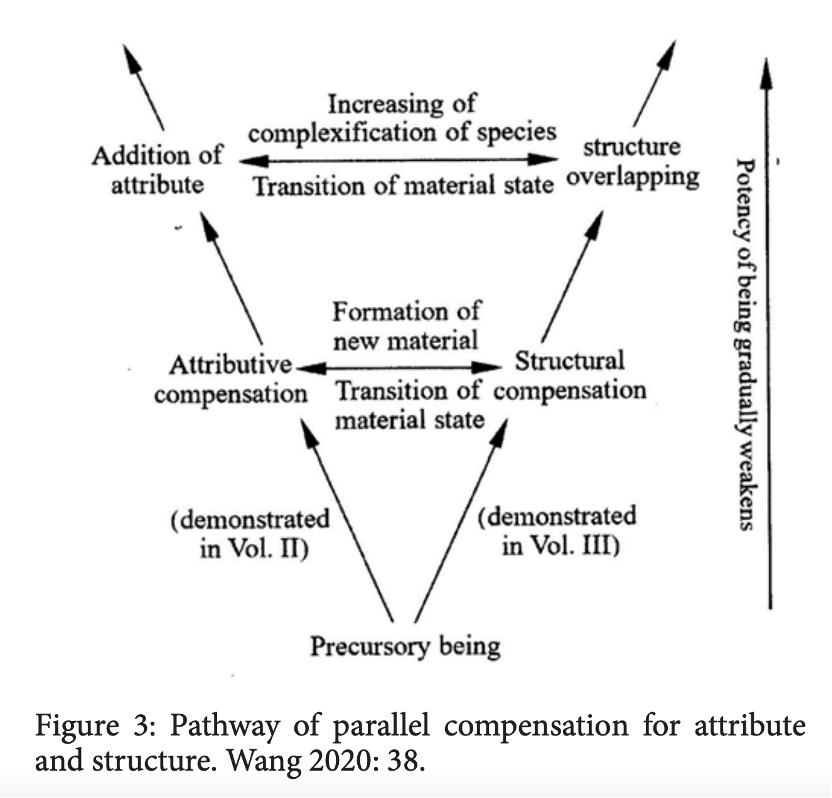

王认为,代偿有两种方式:获得新的属性或与其他实体建立新的结构。属性是实体的能力,结构是实体的相互依存形式。所有实体都会通过增加属性或形成结构来补偿其弱点(弱化),这会增加其复杂性,从而削弱其存在能力,导致更多的不稳定性。

在这个过程中,对于社会生命形式来说,实体的属性演化为心智(精神),其结构演化为社会。根据递弱代偿理论,任何具体实体的存在效价都不可避免地趋于衰减,需要相应的属性补偿来维持自身。由于这一过程长期不可逆转地进行,导致属性补偿模式发展到极其复杂的水平,这是精神存在的起源。

王把一个实体对外界环境的感知和反应能力称为感性属性。即使是最原始的物质,如电子,也具有感性属性,这是感应的物理化学阶段。电子进入质子的轨道,形成原子,这是精神的起点。接下来,这种物理化学物质的感知反应属性演变为生物的知性属性,这是低等生物实体的原始阶段。它们获得了感官系统和神经网络,这是知觉生理的起源和基础。知性是动物在脊椎动物阶段形成的判断力。这是人类建立分类识别反应的来源和基础。最后,“理性”是人类文明阶段使用符号语言的精神属性。

理性是精神属性的虚代偿的极端产物。理性使用理想逻辑进行纯理性的思考,从而超越了感性直觉和知性判断。理想逻辑具有伪在的可塑性运动结构,其不稳定的演化进程呈现出危在的向量。理性是最弱和相互依存的存在的精神属性。

社会哲学

每一个弱化的存在不仅为自身增加新的属性,而且还与彼此形成互补的耦合联系,从而获得社会代偿的重构活力。社会是自然结构演化的派生载体,是进化属性耦合的集体实现。当然,这一过程也涉及递弱代偿法则。存在/稳定的程度下降,而每个群体内部的结构和相互依赖性不断上升。社会是结构的进化形式,因此我们可以说分子是原子的“社会化”代偿。然而,社会的原始意义与生命相关。有机实体的物理属性代偿使其变得更弱,这要求有机体发展社会结构代偿。

王指出社会的三个阶段。1) 初级社会是单细胞生物的社会。单细胞的存在度相当高,因此它们生活在最稳定的自然社会中。2) 中级社会是从寒武纪到第四纪的所有多细胞生物的社会阶段。3) 晚级社会指的是文明的人类社会。由于智能改革超越了物理变异的时空限制,其分化程度极高,社会组成的个体的生存度大幅降低,从而使其迅速接近生物社会结构程度最高和最不稳定的失存临界点。

社会的演化过程在图2中描述。如果社会结构状态的复杂度增加并从左向右转移,物种的个体和整体生存度在生物演化中趋向减弱。在他书的结尾,王陈述了他的结论:“人性”是“所有自然存在”的表现(译者注:绽放),而“人”是“宇宙”的缩影,或者说,“人”是“宇宙演化”的最后衍的弱化形态,这是一种对古代中国哲学思想中天人合一理念的现代注解。

遵循这一短语,王的意思是“认识你的残弱”,或者更准确地说,“知道你是残弱的”。也就是说,当你意识到并承认自己是宇宙中最残弱的存在时,你可以看到自己与宇宙中的一切是相连的、相互依赖的,并且受到一切的支持。这是我从王的理论中获得的最重要的信息。

递弱代偿 与 大历史 的关系

那么,他的理论对主流大历史有什么启示?第一个是关系导向的大历史的可能性。王的递弱代偿表明,现代化和人类所获得的复杂结构不仅表达了他们的能力,也表达了他们的残弱。王简单明了地说:“复杂形式直接表达残弱的本质。”

换句话说,我们可以说复杂性是一种关系。它不是属于任何一个存在物的物质,而是属于存在物之间的联系。一个存在物越复杂,意味着它与其他存在物的关系就越多。在这方面,我们可以区分两种复杂性——封闭复杂性和开放复杂性。在封闭复杂性中,复杂性越高,存在效价就越高(译者注:此处不确定作者表达什么意思,或者表述理解有误)。在开放复杂性中,存在效价随着复杂性增加而降低,因为其存在效价和代偿效价之和是恒定的(如图2所示)。

主流的大历史学家也提到复杂性的负面方面。例如,David Christian 认为:

如果一个实体试图变得更加复杂,熵似乎要求它消耗更多的能量:更复杂的事物必须寻找和管理更大和更复杂的自由能流。难怪制造和维持更复杂的事物更困难,难怪它们通常比简单的事物更快地崩溃……增加复杂性并不是对熵的胜利。

然而,Christian 并没有将复杂性的关系性质放在他的视角中,只将其视为个体存在的一个封闭方面。王的理论与大历史学家如un Yue的《大历史之道》,Lowell Gustafson 的《大政治》,以及 Barry Rodrigue 的互惠理论有亲和力。Rodrigue 认为:

大历史是一个互惠的过程,因为它导致人类与非人类世界之间、生命与非生命体制之间,以及微观与宏观层面之间的脆弱相互依赖的意识增强——在地球上及其之外。

Rodrigue 在这里所说的与王的递弱代偿概念完全相同。事实上,Rodrigue 自己提到王,并认为:

许多学者将复杂性视为进化的基准。虽然这是一个重要的概念,但哲学家王东岳提醒我们复杂性的脆弱:随着事物变得更加复杂,不稳定性增加。

王的递弱代偿理论和相关导向的大历史可以为“关怀”和“同情”提供坚实的基础。在资本主义社会,尤其是新自由主义社会,人们认为关怀的价值低或劣等。关怀意味着脆弱和依赖,价值低于资本主义新自由主义的概念,如自主、独立和竞争力。全球范围内的 COVID-19 大流行显示了关怀努力对我们社会的重要性,以及它们在我们资本主义社会中被低估的程度。政治学家 Joan Tronto 强调了关怀在民主社会中的重要性,并定义了关怀:

……在最一般的意义上,关怀是一种物种活动,包括我们所做的一切,以维持、延续和修复我们的世界,以便我们能够尽可能地生活在其中。这个世界包括我们的身体、我们的自我和我们的环境,所有这些我们都试图交织成一个复杂的、维持生命的网络。

她指出,关怀是一种根植于我们作为智人的本质的活动。此外,关怀总是具有关系性。人们通过关心、关怀、给予关怀和接受关怀之间的互动,使我们交织在生命的网络中。

同情是当今世界的另一个关键词。人类世是一个我们必须重新思考人性是什么的时代。一方面,人类的经济和文化活动严重影响了地球,并使许多物种灭绝。另一方面,信息技术的惊人发展使人工智能超越了我们的智力,这曾被视为我们与其他动物相比的卓越能力。我们必须重新设计与其他生命和人工智能的关系,我认为同情是我们在建立新关系时应依赖的能力。动物行为学家 Frans de Waal 在他的《同情的时代:更友善社会的自然教训》中认为,同情是人类深刻的情感,这种情感是在漫长的进化过程中作为哺乳动物建立起来的:

正如许多哺乳动物一样,每个人的生命周期都包括我们依赖他人(当我们年轻、年老或生病时)或他人依赖我们(当我们照顾年轻、年老或生病的人)的阶段。我们非常依赖彼此的生存。正是这一现实应作为任何关于人类社会讨论的起点,而不是过去几个世纪的幻想,这些幻想描绘我们的祖先像鸟一样自由,缺乏任何社会义务。

同情可以成为我们与其他生命之间的纽带,基于我们作为哺乳动物的脆弱性。而且,至少在不久的将来,人工智能无法获得这种能力。如前所述,王的递弱代偿为我们提供了关怀、同情和相互支持的愿景,而不是新自由主义的丛林法则。“以复杂性为导向”的大历史的价值是多元主义和多样性。考夫曼为我们提供了世界文明作为多元化全球社区的愿景,并证明它不仅仅是人类的创造,也是事物自然秩序的一部分。

当然,这非常重要,但还不够。关注残弱,并承认我们是残弱的,使我们能够找到关怀和同情的重要性。残弱(和相互化)不仅是对现状的描述,也是我们改变世界的一种方式。

改变现代化的变现代大历史的批判

第二个启示是变现代(altermodern)大历史的可能性。变现代(altermodern)意味着克服现代主义、现代化和人类世缺陷的另一种方式。王的理论促使我们这些大历史学家通过对宇宙演化的变现代理解来质疑现代主义和现代化的过程。作为例子,我分享两个在大人类世中现代化最严重的问题。

1.人类对自然的工程化方法

工程的基本特征是控制自然——从外部施加统一的变化框架,而不考虑情况的独特特征或其自身变化的潜力。最突出的例子之一是我们如何用人工物体填满地球,例如混凝土建筑材料和塑料。这种人造质量——人类活动质量——目前约等于1.1万亿吨,并且在最近的历史中每20年翻一番。在2020年,它超过了地球上所有生物质的总和,相当于每个人每周的体重。

我们面临的气候变化将加速这一过程,形成恶性循环,因为我们倾向于使用工程技术来适应气候变化,例如为防洪而建造额外的水坝、为气候控制而进行气候工程,以及为使动物和植物耐受升高的温度而进行基因工程。地球的未来可能变成一个被混凝土覆盖的“工程星球”。

一个问题是,主流大历史无法批判这种工程未来,因为主流大历史本身就是现代主义的产物,无法逃脱其影响。复杂性理论将工程视为一种适应,一种期望的复杂性,甚至是可持续性。大卫·克里斯蒂安区分了两种人类世——好与坏。他认为我们应该保留好人类世的最佳部分,避免坏人类世的危险。但是,这两者是同一枚硬币的两面。正是现代主义导致了不仅是好的,还有坏的人类世。如果没有这种认识,我们将通过现代主义的方法改善现代主义的结果。这涉及到使工程星球成为现实的风险。

显然,我们需要另一种范式来补充主流大历史。王的递弱代偿为我们批判现代化过程提供了有用的理论基础。世界变得越来越不稳定,洪水、野火和干旱频繁发生。我们越是通过工程来补偿我们的残弱,我们就越变得脆弱。王的理论很好地解释了工程方法如何以及为何陷入这种恶性循环。

2.信息社会的去稳定化

正如尤瓦尔·赫拉利在他的书《人类简史》中所论述的,信息和通信技术将生命和人性解释为单纯的算法,因此,我们的存在溶解为“信息”。他提出了三个问题:生物体真的只是算法吗?生命真的只是数据处理吗?更有价值的是什么——智能还是意识?当非意识但高度智能的算法比我们更了解我们自己时,社会、政治和日常生活将会发生什么?我们应该如何认识“数据主义”,这是现代化的结果,我们应该如何应对其有害影响?主流大历史无法对这些问题提供好的答案,因为复杂性是其判断的主要标准。王的理论可以为这个问题提供一个批判性的观点。

他批判了“逻各斯”,这是西方文化中的一个重要概念。这个术语指的是对事物如何运作和相互适应的简化、机械化理解,因此它通常是对现实的概念抽象。根据王的说法,逻辑(广义上)有一个“逻辑序列”,包括“物理化学影响的逻辑”和“生物本能的逻辑”。在王看来,它最终达到一个阶段,即理性逻辑,这是人们通常称之为“逻辑”(狭义上)的概念。王将逻辑视为一种递弱代偿的产物,促进了虚存。在理性逻辑的阶段,精神活动成为实际物理存在的主导因素。这使我们变得更脆弱,而为了补偿,我们进一步促进虚存。因此,它导致了危在,主体的存在状态变得越来越不稳定——以至于自我消失。

王描述了信息社会的负面方面,但他没有提供解决方案。在我看来,大历史学家有必要重新考虑集体学习中的“知识”。例如,在生物多样性保护领域,土著人民的知识(译者注:作者的意思应该是指每个国家或地域自己的文化)常常被视为与科学知识同样重要,因为它更具体、更具上下文,而且常常与自然更加和谐。在王的术语中,土著知识的代偿程度低于科学知识,因为土著知识具有更高的存在效价。通过这种方式,递弱代偿纠正了主流大历史和复杂性理论根据其复杂性观点对事物施加等级的倾向。

亚洲大历史的视角

王的批判隐含着对大历史的另一种叙述。王的递弱代偿,基于道家哲学,基于当代科学知识为我们提供了统一自然、生命和社会之间联系的新见解。通过这样做,他展示了以不同于主流的方式解释大历史是可能的。我们可以称王的理论为“亚洲大历史”的一部分。我相信,大历史作为科学是一种方法,但这个领域有不止一种统一的视角。这个视角意味着什么?出生于800年前的著名日本佛教僧侣日莲曾说过,饥饿的灵魂将神圣的恒河视为火,人类将其视为水,而天界的存在将其视为甘露。甘露是一种赋予我们不朽的饮品。日莲认为,尽管河流是相同的,但根据一个人的心理状态,它的表现是不同的。同样,我们可以根据我们的文化背景和实际位置,以不同的方式看待大历史的恒河。

我自己对恒河的看法是一种“佛教大历史”。王的存在效价概念对自然、对所有生命和对所有非生物存在有一种尊重。佛教在“仏性”这一概念中体现了这一思想。后来,日本天台(公元前6世纪的东亚大乘佛教形式)通过将这一思想适应于宇宙中的一切,发展了这一理念,并用“草木国土悉皆成仏”这个词总结,意思是草木和土地,实际上所有的存在,都具有佛性。

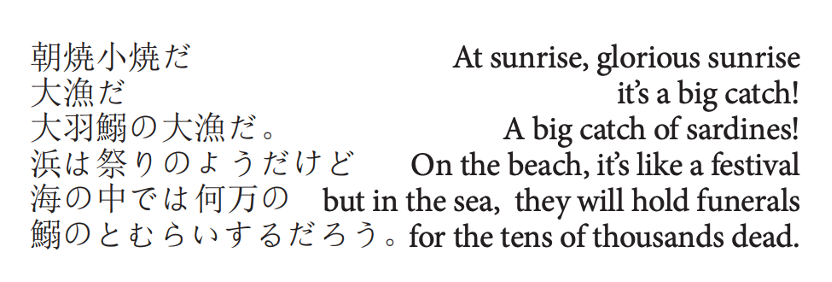

作为一个例子,让我分享一首展示佛教大历史观点的诗。这首诗《大漁》是日本诗人金子みすゞ(Misuzu Kaneko,1903–1930)的作品。它在日本非常著名,因为你可以在日本的教科书中看到它,甚至是小学的教科书。

我在J.F. Oberlin大学教授大历史课程,并规定在我完成关于八个阈限和人类世的讲座后阅读这首诗。然后学生们很容易认识到,这首诗的主题正如大历史所告诉我们的那样——尊重所有存在,并需要避免人类中心主义。主流大历史在其关键概念“涌现”以及复杂性中也尊重所有生命。每个实体和存在都是在宇宙的历史过程中涌现的。问题在于,它倾向于根据复杂性的标准对这些存在进行排名。

哲学家肯·威尔伯在他的书《万物简史》(2007)中批评生态哲学家的平等观点为“平地”。他说,如果一个存在更复杂,它就具有更大的“深度”和更少的“跨度”。存在着一种“价值的全序”,其中每个存在都有内在价值,但这些价值是有梯度的。他认为:

许多生态哲学家同意这些说法,但他们无法说明原因,因为他们有一种否认等级的等级制度——他们只有平地的生命网络和生物平等,这不仅自相矛盾,还使务实行动瘫痪,削弱内在价值。

然而,从递弱代偿的角度来看,这种以人类为中心、以复杂性为导向的方法使我们看不到我们是残弱的,并与一切相连。深度是残弱。深度的梯度是残弱的梯度。亚洲大历史不仅在自身中发现了对他人的尊重,还有自我肯定。虽然现代和西方的自我觉醒源于笛卡尔的公理“我思故我在”,但相对而言,亚洲的自我觉醒是在宏观宇宙和微观宇宙之间,例如中国的“天人合一”或印度的“梵我一如”(对应于梵和我)。自我觉醒源于理解的觉醒:“我很残弱。”

结论

在这篇论文中,我试图描述基于王东岳的递弱代偿理论的亚洲大历史的视角。我的亚洲大历史视角是关系导向的、后现代的和非人类中心的。也许主流大历史学家会问我:“你是否冒着将大历史溶解为不同区域形式的风险?”我承认,大历史是并且应该是人类共同的故事,主流大历史是一个伟大的成就。然而,主流大历史被现代主义所吸引。因此,我们必须走出它,从外部看待它——一种新的视角。有多种方法可以做到这一点,而对我来说,这种方法是王的亚洲大历史方法和我自己的佛教大历史视角。至今,我没有意图提出:它是主流大历史的“唯一”替代品。正如物理学家/生态学家弗里乔夫·卡普拉在《物理学之道》(1982 年)中所说,亚洲大历史可能是阴,与阳具有互补关系。我想强调的是,我不想回到亚洲,而是想去宇宙空间,获得真正的宇宙视角。我目前唯一知道的是,主流大历史本身需要来自外部的视角。走出它,我们将获得更广阔的大历史视角。

补充资料:片山博文教授在2021年曾有一个在线视频讲解他这篇论文 An Asian Approach for Big History, International Big History Association Conference 1-4 August 2021

《“日本片山博文教授:王东岳的递弱代偿,大历史的亚洲视角”》 有 1 条评论

-

【能量耗散 质量递弱 智量代偿】

从大质量天体 到 大智量肉体,在宇宙中的存活难度越来越高,这叫递弱。为了尽可能获得更多 能量/质量/时间/空间,支撑智量的各种行为,智量载体不得不自我革命自我变塑,这叫代偿。

发表回复