无用空间:《物演通论》卷一自然哲学卷导读

王东岳先生在福州无用空间对《物演通论》卷一自然哲学卷进行导读,视频转载自“无用空间”。

以下为上述视频的文字稿,转载自曾蓉老师微信公众号“物演通论看世界”,点击查看原文。

以下为视频文字稿

《物演通论》卷一自然哲学卷导读

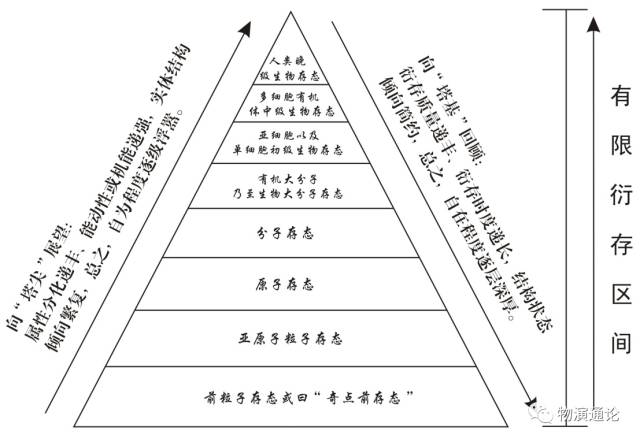

一、解读“有限衍存区间”:书中分别在第12章和第34章有不同的示意图。

1、看12章的示意图。

(1)注意衍存梯度示意图的示意图性质。

由此图可知,物演的方向是从“塔基”向“塔尖”的属性递增的方向,也是存在度递失的方向,即存在质量递减、存在时效递短、存在稳定度递失(这是存在度的三个硬指标,书中十三章还有三个存在度的哲学指标),但图中完全无法表达物演过程中衍存物质质量递减的数量关系:

以太阳系为例,太阳的质量占太阳系总质量的99.86%,其他所有行星及星际物质的质量之和仅占太阳系总质量的0.14%。这里一开始就表明,一切后续物质或后衍物态将会以怎样大比例的幅度自此衰变下去。(见《物演通论》第12章)也就是说,示意图由“塔基”向“塔尖”即由下而上的第三层原子存态和第四层分子存态的比例约是70000:1,即不同层级衍存物的陡度比图示高的多。而所有生命物质的总和,即所谓的“生物圈”,只是薄薄的在地球表面覆盖了一层,它与地球这样的分子态行星之间,其质量递减的程度是不言而喻的。(见《物演通论》第12章)也就是说,人类相对于分子物质,若以我们会场的整个墙面代表分子物质,而其中一个点都不足以代表人类。所以,我是无法用准确的图示表达出衍存物质各层真实的比例关系的,图示只能是示意图。大家一定要注意到这一点,才能更清醒的明白人类相对于宇宙微乎其微到何种程度。人类站在自己的角度无限拔高自己,是极其愚昧的。

(2)有限衍存区间的涵盖范围一定是适用于整个宇宙的。

有学生在网上提出,地球上生命的质量可能大于有机分子,按照递弱代偿理论后衍物质质量递减的表述,我的理论不成立。

关于地球上生命存态的质量和有机分子存态的质量没有具体数据,因为此前从来没有人按我这个角度上去讨论问题,只有近年来才提出恒星系的质量不到整个宇宙质量的5%,剩下大部分是暗能量、暗物质。暗能量、暗物质其实就是基本粒子,基本粒子其实也可以表达为量子,即能量的最小单位。最早提出量子概念的是爱因斯坦,他最早提出光量子,即光不是波,而是一个能量粒子。因为世界的演化是无级衍动,而从能量态的奇点爆发出质量态的宇宙时,一定有个处于能量和质量之间的中间态,故基本粒子具有波粒二相性。至于宇宙间不同衍动层级的物质质量,迄今为止,找不到这方面的数据。这也是我的书是哲学书的原因之一,即讨论的问题因为信息量的不足尚不能精确讨论;或者是我能力不足,无法找到相关参数,故在书中表示为“我辈无能,以待来者”。

所以,我绝不敢说地球上生命的质量大于有机分子的质量,但我的学说仍然成立,不是成立在地球上,而是成立在宇宙中,整个宇宙中的有机分子质量是巨大的,其存在质量与生命质量的比值就如同前述一个点之于整个墙壁的面积。任何科学或哲学理论的成立一定立足于整个宇宙的,而非局部的现实表达。就如同牛顿的学说不能只在太阳系成立,而是在整个宇宙间成立。

(3)人类以自我为目的演化理论早已过时。

由上述可知,物演进程中,每一层后衍物质相对于前体存在都微乎其微,相对于整个存在更毫无影响。人类的生灭同样如此。人类以自己为中心所演绎的种种学说都是极其荒唐的。

最近风行一个说法叫“人择原理”, 它表述为宇宙发生任何一层演化,都是一个极低概率的事件,比如作为行星的地球与太阳的关系,只要轨道发生一点点变化,或者地球质量稍大一些或稍小一些,甚至地球的卫星质量稍大一些或稍小一些,地球上的生命都难以发生。即使发生出生物,从低等生物到高等动物,在整个自然选择中有一个小小的变量,都没法演化出高等动物,如宇宙间的生命应该非常多,但很多星球可能演化到单细胞生物就停止了,演化到高等生物的概率连万分之一甚至百万分之一都不到。到人类出现,可能几十亿万分之一的概率都不到,可它居然出现了!于是,它认为:宇宙的演化是有目标的,它的目的就是要演化出人类,因此人是万物的尺度。

这是极荒唐的,而且完全不是其自认为的新学说,更严重扭曲了事实的本末,须知:

存在从一开始就必须依托于自身来补偿自身之不足,是为分化和残化的本质。并由此决定了分化产物的本质——即包括人类在内的一切自然分化产物都是自然存在本身的需要,或者说是自然存在为了维护其继续存在的权宜之计。而不是相反——好像“万物皆备于我”(孟子语),好像“人是万物的尺度”(普罗泰戈拉语),或仿佛一切自然存在都是为了妄自尊大的人类而存在似的。(见《物演通论》第17章)另外,亚里士多德提出的“四因说”中的“目的因”的“至善”也暗含了“人择原理”观点,“人择原理”不过是表达的更为华彩并带入了概率而已,现在居然变成最新的高端哲学理论被很多人表述,这只证明了表述者的浅薄和无知。他们完全不明白人类思想史曾经走过哪些台阶,哪些思想尚有对话的价值,哪些思想已经完全被抛弃,在今天的基础上,成为不屑于与之对话的过时的理论。

(4)宇宙是丰满的,宇宙物质演化运动只在这个衍存区间演化。

宇宙始终丰满是因为存在度高的低级物存已经占据了整个宇宙的绝大多数,但丰满不代表其是绝对存在,因为宇宙的演化从未停止,而只要它是运动的而非静止的,就不可能是绝对存在。丰满和演化并不矛盾。存在永远是一个在衍存区间分化衍存的流程,而且绝不会超出这个衍存区间。

我曾经遇到有人问我“为什么说人类是最后一个物种?你怎么知道人类以后不会演化出超人类的物种?你凭什么说人类危矣?衍存区间为什么限定在这个地方?”。今天生物学说足以回答这个问题。新物种的发生需要两个条件:第一是“地理隔离”,第二是“生殖隔离”。我们首先看地理隔离。陆生生物只有四亿多年的历史,当地球上出现最早的中央大陆之时,生活在这个“泛大陆”上的同一个物种,如果其中的任一个体发生基因突变,它会通过基因交换(交配繁殖)而将此突变基因逐渐在本种群内稀释,于是,该基因突变一定在这个物种的整个种群中同步扩散,新物种永远不会发生。大约两亿年前,在地球自转离心力和天体引潮力的作用下,中央大陆开始发生分离漂移运动,这就是著名的魏格纳板块漂移学说。原本生活在中央大陆的同一个物种,随着大陆板块的漂移,进入地球不同纬度,也就是进入不同的自然物候条件之下,此时基因突变虽然仍在随机发生,但自然选择的方向却出现了分歧,只有在这个突变积累的多向歧化基础上,新物种才可能生成,这叫地理隔离。比如驴和马,驴不是马科动物的亚种,而是一个新物种,为什么呢?因为驴虽然可以与马交配,可是由此生出的后代骡子没有正常生育能力,也就是出现了生殖隔离,所以在生物学上就把它界定为一个新物种。

由于人类社会目前已经全球化,不存在地理隔离,而且新物种的发生需要上百万年、甚至上千万年基因突变的积累,所以人类之后很难有超越人的新物种,因为智人的出现也是之前直立人上百万年进化的结果,而智人才存在了不到20万年,就已经处在高危生存状态。有人说后面还有机器人或人机联体人(如在人体植入芯片等),但高端的存在其存在度越低,如果机器人智能超过人类,能力越来越高,其存在度必然对应性衰减。电脑中有个摩尔定律即每18个月,芯片的计算速度翻新一倍,以致于我们现在不得不三年换一次电脑和手机。这种指数级增长是极其高速的,很快就会达到庄子所说的方生方死状态,即新机器刚出来就被淘汰。这就是存在度趋近于0的极限位置。

须知,宇宙的物质演化运动都在存在度趋近于1和存在度趋近于0的有限衍存区间衍动,万物都在这个区间求存,物质演化运动本身就是存在求存的结果。人也是自然求存的结果,哲学作为人类的代偿也是人类求存的结果。

包括人在内的万物都“唯求存在”。哲学家就算自己饿死,其缔造的哲学还是为维护人类生存而存在的。

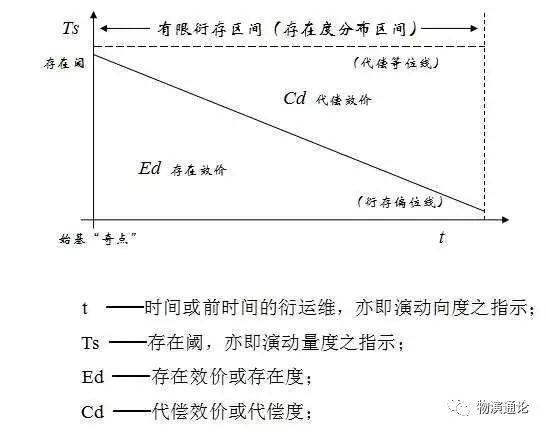

2、看34章的图:

本图在70章精神哲学卷为“有条件衍存区间”、在125章社会哲学卷为“残弱化衍存区间”;三章三个图即全书概要。

(1)此图把衍存运动矢量化,即包含了动量和动向,由此决定了整个衍存运动的动态,说明了“万物同质”、“万物一系”,明确物类的不同源于存在度的不同。

从古希腊的留基伯和德谟克利特提出“原子论”迄今,没有人能够回答如下问题:相同的原子(或基本粒子)何以竟会组装出性质迥异的世间万物?因发现了夸克而获得诺贝尔物理学奖的美国科学家盖尔曼(M·Gell-Mann)在他所著的《夸克与美洲豹》一书前言中写道:“夸克是所有物质最基本的基石,所有物体都是由夸克和电子组成,只不过数目有多有少。即使是美洲豹这种古已有之的力量和凶猛的象征,也还是一大堆夸克和电子。不过这一堆夸克和电子真令人惊诧!由于几十亿年的生物进化,美洲豹显示出惊人的复杂性。”盖尔曼问道:“在这儿复杂性到底意味着什么呢?它是如何产生的呢?”(见《物演通论》第5章)

而《物演通论》解决了这个既往哲学家、科学家都没能解决的问题,提出“万物同质”“万物一系”,即万物没有质料的差异,只有结构的不同,所有物类的差异仅仅是存在度的不同。所以我一直用“物态”这个词。

物态的含义是:所有物质的基本质料其实都是一样的,即如M·盖尔曼所说“都是由夸克和轻子组成的”(甚至都是由某种始基能量转化而成的),所不同的只是现象形态与物相分类的差别。强调这一点才能显示“物质并不同质”,不是“质料”不同,而是“质素”不同,这个质素就是存在效价与代偿效价的内在关系。因此,我又生造了“质态”一词,借以替代和弥补“物质”与“物态”各词项的含混偏颇。(见《物演通论》附录之概念注释)

而“质”的规定性与“态”的规定性是同一规定性,即被规定在存在性的同一“度”位上(如前所述,存在度与代偿度实际上源于偏位线的同一位点上,因此可简称为“存在性”的“度”),基于此,“质”就是“态”,“态”亦是“质”,故应将存在物的“质料”、“内容”与其“形态”、“形式”等词项统合称谓为该存在物的“质态”或该“质态”的存在物(文中凡涉及如上词组,均在此“质态同一”的意义上沿用之或批判之)。如果一定要人为地(即从“感知”角度上)分割“质态”,则勉强可以说“质”大约主要表达了存在度的规定,“态”大约主要表达了代偿度的规定,而代偿度就是存在度的实现,故任何分割终究不能成立。(见《物演通论》第43章)

由此,随着存在度的递弱而代偿出万千物类,达成递弱代偿的创世法则。这个法则说明人与物并无本质区别(中国古人“人物”的用法是别具深刻性的),人不过是物演之流在终末代偿位相上的人格化的物态或质态而已。也就是说,人之所以显现的与万物不同,在于其极低的存在度、极高的代偿度。

这个矢量化的衍存区间只讨论可言说部分,奇点以前的无属性状态非我们能言说。至于现在有人说所谓宇宙是个泡沫宇宙,即平行宇宙或多重宇宙,我不知道他的根据是什么,因为包括物理学家,也可以胡说。任何结论必须要有可靠的根据。我们能讨论的永远只是一个宇宙模型,至于我的宇宙模型是否和本真相符,我永远无法确定。而衍存区间之所以在右边这里结束,因为这里存在度趋近于零;虽然此时你代偿度最高,但代偿度永远是个负值(具体内容见《物演通论》第41章),无助于存在度,无助于你的失存趋向。注意第九章我专门表述我把这个衍存区间示意图的坐标定在第一象限的原因。

也就是说,无论世界如何纷繁复杂,永远只在我12章、34章示意的衍存区间内运行,而此前哲学并没有关于演化动量的研究,这就是我的理论是一个全新宇宙观的原因。

(2)这是一个超时空的衍存区间。

这个图的横轴我表示为“时间或前时间的衍运维,亦即演动向度之指示”,这里的演动向度即“一维存在”,仅指贯彻始终的演动向度之内涵和规定,而不是指时空上的某一维度。按照现代宇宙论的物理学推导,宇宙是在大爆炸的过程中才有了“空间”的拓展,是在相对运动的背景下才有了“时间”的规定,即在高存在度的“奇点”上,三维空间或四维时空都是不存在的(即物理学上的“零维度”),尽管“非时空的存在”令时空性存在的衍存者全然无法想象也罢。(见《物演通论》54章)

简单的说,超时空的衍存区间要说明的是,无论人类的时空观念如何改变,在这个衍存区间内的物演模型不变。须知,人类的时空观一直都在变:古希腊的芝诺证明空间时间甚至运动都不成立;休谟讲因果论是对时空关系的误读;康德说时间和空间是先验感知形式;牛顿的绝对时空观被爱因斯坦的相对时空观彻底推翻。这充分说明了人类时空的主观性。虽然我们直接感觉的空间时间是不变的,但我们知识体系中的时空观一直在变更,这表明时空只是一个逻辑模型:无论是先验直观的绝对时空,还是会随着质量、速度改变的相对时空。甚至于现代物理学提出了十一维的说法。

牛顿和爱因斯坦认为它表述的是客观世界,请注意科学家和哲学家的区别:科学运动是人类智力运动最深入的一个活动,能够为哲学提供素材或信息增量,而信息增量的变化决定着新知识的构型或新的逻辑模型的生成。这是科学与哲学的关系。科学讨论问题不是反思,它假定对象是客观的,直接把思维加在对象上;而哲学会反思感知是什么,思维的规定性是什么,你怎么知道对象是客观的?哲学讨论问题比科学复杂、广域、深刻。哲学是科学之母,你只有理解哲学你才能理解科学,反过来你只要深刻理解科学你一定会导出相应的哲学观。真正伟大的科学家也一定是哲学家,因为哲科是一回事,由哲学史可知,神学、哲学、科学,一脉相承。牛顿的书名都叫《自然哲学的数学原理》,他不认为他在做科学;爱因斯坦的哲学表述精彩到哲学家常常要引用他的语言才能说明问题。比如爱因斯坦说宇宙是一个打不开的表壳,人类的一切思维只不过去设想这个表是怎样运转的。有些人用机械表模拟出这个世界的运行,有些人用电子表也模拟出这个世界的运行。爱因斯坦还说:“一切科学,不论自然科学还是心理学,其目的都在于使我们的经验互相协调并将它们纳入逻辑体系。”(引自《相对论的意义》)(见《物演通论》第67章)这句话用《物演通论》的语言表达即一切科学不过是为了达成广义逻辑融洽。

真正的科学家一定是有哲学思维基础的,因为哲学科学是一脉思路;同理,哲学如果对科学一无所知,他也不可能做哲学,因为他连基本信息量都调动不出来。

万物的丰化就在这样一个有限衍存区间有序运行,以此建构出整个世界的模型表象系统。正是在一个大世界观下,才能确定人类在自然界的位置;确定了这个根本问题,就找到了人类一切文化的落脚点。这种追求终极,通过建构世界观模型来探讨人类问题的方式是哲学探讨问题的终极形态。

二、存在度的5种分布(见《物演通论》第11章):

之所以说我的理论是一个全新的世界观,是因为从来没有人讨论过物质演化的量度规律问题,即存在度在宇宙间的分布情况。我总结为以下五种:

第一种:紊乱分布。即各存在物的相对稳定性杂乱无序。这种情形多见于在不同物体之间随机散漫地进行比较,而一概无视观察对象之间的可能相关联系。此属俗常意识状态,与研究无涉,故而不在讨论之列。

第二种:均等分布。即各存在物的相对稳定性基本划一。这种情形多见于共时性的同类群体之内,呈现为标准差较小的正态分布。此点明确,毋庸探讨。

第三种:波动分布。即各存在物的相对稳定性呈现出周期性的波动状态。一般来说,任何存在物的存在力度或生存力度似乎都在一条先升后降的抛物曲线上波荡,因而没有可比较性。它仅仅表明,任何存在形态的存在度都是有限的。(严格说来,它其实只是后述之属性代偿的晚近现象形态,而并不代表存在度本身的动势。参阅第二十三章。)

即使将代偿演历设想成一条围绕着以存在阈为中值线而上下波动的回归曲线都是不恰当的,因为这样一来,仿佛存在还可以在存在阈的上下保留某种“非阈”余地似的。须知在与物理运动显然不同的演化运动中,所谓“波动”只不过是弱化物质保持自身处于阈存在的一种特定动荡存在方式而已。(见《物演通论》第38章)在心理上,它表达为心理波动;在生死上,它表达为结构波动。但波动所表达的只是失稳存态,不表达存在的本质,因此是有回归线的。

波动存在在表象上很普遍,它实际是存在度降低的一种存在形态,而非存在本质(存在的本质的存在度的一路衰减)。

第四种:趋升分布。即各存在物的相对稳定性在其发生序列上呈递增趋势。譬如达尔文局限于生物系统内观察各物种之间的变异衍生关系所提出的“生物进化论”观点,在其“适者生存”的理念中含蓄着物种存在度或生存度愈来愈强化的倾向。

几乎所有人都持这种达尔文的观点,认为物种越进化越高级、越有能力、越具有存在优势。所以,几乎所以科学家都认为人类文明越发展,技术越进步,人类的生存状态就越好,越能永远存在下去,即使地球灭亡了,人类换个星球还能存在。这种妄言几乎成为进步论主流意识形态下的世界观或常识性认知。

这四种分布,前两种是直观常识,是未经考察的,没有思想性的,即没有经过逻辑整顿的结论,不足为凭;后两种经过逻辑整理,但只见表象,未及本质,仍然不正确。人们对世界的理解都在这四种情况中,全部出现偏差,无法找到人类在这个世界中的正确位置,如第四种认知就会把人的生存优势标在最高的位点上。因此,经过仔细考察,我提出第五种趋降分布。

第五种:趋降分布。即各存在物的相对稳定性在其发生序列上呈递减趋势。亦即物存形态的演运过程同时就是一个各级衍存者的存在度逐步递减或趋于弱化的过程。

我全书都在证明趋降分布,并说明趋升分布假象的缘由。

三、两个变量的迷惑:达尔文进化论中引出的迷惑

物理运动涉及物体的空间位移或机械运动的外部形式;哲学运动涉及物质的本性嬗变或资质演变的内部规定。前者引入有关“矢量”的概念和参数是近代力学物理得以确立的前提;后者迄今找不见它的“向量”关系和演动参数,大概正是哲学作为一门学术尚处于粗浅境地的具体指征。(见《物演通论》第33章)

也就是说,此前所有哲学家讨论存在问题时都是没有矢量的空洞讨论。“矢量”是一个物理名词即有方向有动量,用于物质在空间中的位移;但没有人讨论过物质演化运动的方向(即“矢”)和动量(即“量”)。

我的理论第一次把物演运动矢量化,明确物演演化的单向度(“矢”)和存在度或代偿度(“量”)的变化。在这个单向度的演化方向下,你只能见到猴子演化成人,绝然见不到人演化成猴子。灭归不代表演化方向,只是演化的临时告竭。在这个存在度的递弱变化下,万物得以呈现为万千物类。也就是说,只有在矢量化的物演模型中,才能明确物是什么?人是什么?存在是什么?宇宙是什么?

达尔文的学说是代偿层面的表达,所以只看到显性的趋升的代偿量,有两个隐性的问题他却不曾觉察或者觉察了却不能回答:第一、既然最适者生存(最适者生存这句话暗含着最适者最具有生存优势),为什么适应程度越高的物种,灭亡速度越快?也就是说物种的系统寿限问题被达尔文忽视了;第二、既然基因突变是随机的,为什么自然选择是定向的?就是说大尺度上看,物种的演化一直是向着属性越来越多、能力越来越强、文明程度越来越高的方向运行,或者用达尔文的话说叫适应性越来越强的方向运行。如基因突变下的先天愚型和多毛孩儿,前者没有父母的额外照料无法存活,后者没有配偶使得其变异基因得以遗传。自然选择必然将这种返祖的变异淘汰掉。目前很多学者包括生物学家仍然认为物种变异是随机的,实际上在大尺度上这句话不成立,因为自然选择或物种演化一定只有一个方向,即存在度递弱的方向。

也就是说,达尔文的进化论中的问题导出两个变量的迷惑:一是生物进化过程是个生物结构越来越复杂、能力越来越强,即适应程度越来越高的过程,表现为考察存在度分布中的第四种趋升分布;二是生物进化过程中,越高级的物种质量越少、死灭越快、生存形势越来越不稳定,即表现为考察存在度分布中的第五种趋降分布。二者是什么关系?何为现象?何为本质?这是在达尔文以后进一步弄清的问题。

当时的人,包括达尔文一直不清楚生物遗传和变异是通过什么完成的?是通过液体物质还是通过颗粒态物质遗传?

孟德尔作为遗传学的鼻祖最早通过豌豆实验提出基因(当时未必是用了“基因”这个词语)学说的一系列结论,精确回答了这些问题。当时孟德尔把实验论文抄写了四份,一份寄给皇家科学院、一份寄给达尔文,但奇怪的是达尔文没有反应(按理这是达尔文正十分关注的问题),以致孟德尔的学说被淹没三十年。三十年后,世界不同的地方,有三个学者,同时做孟德尔的实验,然后宣告自己有重大发现,这时候人们才想起孟德尔的实验论文,并因为孟德尔完美的实验论文把这个发现还是归给了孟德尔。这个例子说明一个学说如果是有价值的,用不着传播,一定不会被埋没。

达尔文的问题在于他没有建立起宇宙分化的矢量概念。很显然,他把现象当成了本质,因为一切物质的属性都只是表层代偿的表达,代偿的假象掩盖了本质上存在递弱的真相,在物演进程中,存在递弱才是决定代偿递增的本质因素,所以他无法回答为什么属性越多、能力越强的物种灭绝越快;为什么文明越发展系统危机越深重(上个世纪六十年代开始明确这个问题),解决危机的过程恰恰是加重危机的同一过程。

而经过思想提炼或逻辑整顿的递弱代偿的本体论或存在论模型有效回答了这些问题。它突破生命的适应层面或生命的文明层面或生命的繁华层面的浅层代偿表象,说明了代偿增势的被决定要素即更深层的物演决定性动势是存在度的递弱。由此提出了存在度、代偿度、存在阈的概念,三者的关系即存在性的概念。这也是我用“物自性”代替康德“物自体”的原因。

“物自性”相对于康德的“物自体”或“自在之物”而言,其关注点从“物质的彼岸静态自存”转移至“物质的此岸动态衍存”,从“主体与客体的二元对立关系”转移至“主观属性与自体衍存的一元派生关系”上来。其着眼点在于探究“物质或物态发生演动的自在性质或内在动因”。(见《物演通论》附录概念 注释)

四、代偿佯谬

因为我们所讨论的一切问题,都是认识论上主体感应属性与客体可感属性的耦合,这就存在一个感性经验层面或现象层面与经过理性逻辑整顿的本质之间的认知区别。针对代偿的认知区别,我设计一个概念,叫做代偿佯谬。

代偿效价存在着真实效价和虚假效价的奇特分别,这种情形与量子物理学上的光子既具有“粒子性”又具有“波动性”,即呈现出“波粒二相性”那样的佯谬状态颇为相似。(见《物演通论》第33章)

真实效价和虚假效价可以理解为有效代偿和无效代偿。有效代偿通过递增的代偿度来表达,以实现主体的求存;无效代偿通过递弱的存在度表达,说明代偿无效于存在度的递弱,即代偿度对于存在度而言,终究是负值,证明如下:

代偿的无效性使之表达为这样一种糟糕的矢量相关关系:要么进化而呈递弱趋势,要么灭归而告失存之局;前向是一个减量,后向是一种取消。倘若一定要给它界定一个可以定量的“代偿效价”的话,那么,它的最大值和最小值似乎都是负数,或者说,似乎都只能趋近于零。因为,代偿效价之所“偿”是针对着存在效价之所“失”而言的,如果作为补偿的结果居然超过了损失量,亦即代偿效价呈现正值,则事物的跃迁与灭归已无区别,这是悖理的,因而不能成立;如果这一补偿的结果刚好等于损失量,亦即代偿效价呈现零值,则事物的跃迁等于保持原位,跃迁成为多余的一举,代偿与无代偿没有差别,是为代偿的无意义效价;如果这一补偿的结果依然趋向于损失量而终归不能补足,亦即代偿效价呈现负值,则事物的跃迁得以实现,代偿的作用充分表达,此乃代偿唯一有意义的状态。(见《物演通论》第41章)也正因为代偿效价呈现负值,所以我在第九章提出“有限衍存区间”的坐标应该位于第四象限:

将存在度区间(即“有限衍存区间”)设定为(0,-1)才显得更精确。因为,假若把质量态宇宙发生前的能量态奇点视为零点,而这个零点又恰恰是属性发生的起点的话,那么,如后所述,该点也就必然成为存在度的最高点或存在效价的最大值,然则存在度的衰变只能呈现为负数。依据这个表述方式,我在本书第三十四章、第七十章和第一百二十五章里所给出的平面直角坐标系(注意:它实际上仅仅是一个示意图)就应当统统从第一象限移至第四象限,让其纵轴成为两个反比函数变量的负向指标,并让时间横轴与存在阈常量等位线相重叠。我之所以采用第一象限的正值陈述,乃是取其比较符合常理、比较简易、也比较清晰的优点。(见《物演通论》第9章)代偿度作为存在度的实现,因为存在度的衰变只能呈现为负数,故代偿度实际上呈现的就是存在度的负值,这就是无效代偿的内涵。(昨天答疑讲到存在度和代偿度的同一关系)

代偿佯谬在表面上是一个悖论,在深层上表达着有效代偿和无效代偿的内在关系——实际上就是存在度和代偿度的关系。存在度是自变量,代偿度是因变量,二者作为相关变量,其总和构成普适常量:存在阈。也就是说,作为一个系统,代偿度的实现只是弥补存在度之所失,但这种弥补只是权宜之计的替代品,让主体暂时失之于弱而非失之于存,而不是真正补回存在度的损失,故站在存在度的角度,代偿是无效的,即代偿具有终极无效性。这就是为什么适应程度越高的物种,灭亡速度越快的原因,也是为什么人类越发展系统危机越严重的原因。

也就是说,代偿佯谬是代偿现象层面和本质层面的表面对立。表面的现象是,代偿不足无以存如先天愚性没有父母的特殊的无法存活,如父母逼迫孩子读书都是为了让孩子在将来的社会中具备竞争力即生存需要的代偿能力等,都是代偿有效性的表达。很多人因此错误的说我的理论就是达尔文的进化论,实质上我的理论就是正是达尔文进化论的问题并解决问题的新理论。更深层更本质的问题是为什么属性越多、能力越强的物种灭绝越快?为什么文明越发展系统危机越深重?为什么代偿在深层的本质上表达着代偿的无效性?这就需要弄清有效代偿与无效代偿的关系。由此导出存在度、代偿度、存在阈的概念及其三者的关系:存在度决定代偿度,二者之和是否达到存在阈决定物质是否存在?因此,万物都有求存的问题,整个递弱代偿的过程就是万物求存的过程,即万物“唯求存在”。人类不过是存在度最低因而求存问题最严重即求存最难的弱存者,所以需要最强的求存能力和求存意志。人类的“生存”不过是无机物“存在”的弱衍状态。

归根到底,本质是对现象形态的逻辑整顿过程,是系统化的逻辑模型建构过程,由此形成最后的理论,在本书中即递弱代偿理论。

补充说明:

大家觉得卷二难读,希望是多讲些卷二的内容,但实际上要理解卷二、卷三,必须深刻理解卷一,因为我用一个原理贯通了自然存在、精神存在、社会存在,存在无非这三部分。科学家关心自然存在,心理学家、哲学家关心精神存在,社会学家关心社会存在,所有人都只是分头讨论这三部分的存在,而我把这三部分统合成一系或同一存在。卷一的模型假设和理论证明是理解卷二、卷三的基础。只有理解了卷一,你才知道我站在哪个高点与此前的哲学家对话?才明白我解决了此前哲学家的遗留的哪些问题?

思维的最高境界是昨天讲的“理一分殊”(或理性逻辑中的“简一律”),我的理论是最集约化的“理一分殊”,理解卷一就是理解这个简约化的基本原理。下午要讲的卷二、卷三就是在卷一的基本原理上铺展开来的。