第一百零八章 心理动量是意志级别的尺度

由于作为原始生物意志的“应向”仅仅是非生命的“自然意志”的直通式衔接,故而“应向”的表现形态既是微弱的,又是平稳的。它微弱到令你不能视其为“意志”的程度,它平稳到令你不能信其为“稳重”的状态,而“物性稳重”正是一切高存在度的无机物和有机物的共通特点。【这与原始单细胞生物的繁衍生存形态完全吻合,它们的裂殖方式呈现为几乎是无生无死的“稳”态,它们的自养或简单异养方式呈现为几乎是分子(或离子)置换的“死”态,因此它们无需悲喜交加以至一惊一乍,更无需意志坚毅以至奋不顾身。】

反过来看,作为“意向”和“志向”之载体的后衍性物种,其存在效价已一衰再衰,其存在本身就是“物性发扬”的代偿产物,也就是说,它们不由自主地把“物性”(物之属性)发展成了“性情”,把“物性稳重”发展成了“性情浮荡”,而“性浮情荡”正是一切低存在度的高等物种的共通禀赋。【这与后生动物的生存繁衍形态完全吻合,它们必须沿着食物链的层级觅得自身特定的果腹之物,必须在身外另找衍续后代的母体或父本,并且还必须忍受“生死轮替”的苦难方可保持族类的永存,在这种情况下,它们怎能不志坚意昂,怎能不激情烧身,又怎能不哀乐无涯呢?】(1)

如前所述,一切“物之属性”都是使存在效价得以补足在代偿等位线上的某种“阈存在”,表达为“精神存在”的“意志”(含“性情”或“情绪”等)作为“物性之一种”当然也不例外,它实际上同样是“平行”的,但却无论如何不能“稳定”。这个同样平行在那条“代偿等位线”上的“精神平行线”就是“心理基线”的自然定位。(2)

而任何形式的“心理波动”或“情绪跌宕”,就以这条基线作为其抑扬起伏的落实回归线,或者更确切地说,所谓“波动”就是这条基线本身以震荡方式将存在维持在“阈水平”(或“阈效价”)上的后衍代偿质态或具体实现方式。【注意,此处是要强调,“上下波动”(这是一个极粗浅的表象)并不表明可以有任何“阈上”或“阈下”的存在余地,而仅仅表明此刻的“阈存在”是一种失稳的、艰难的阈存在。(参阅第三十八章)】(3)

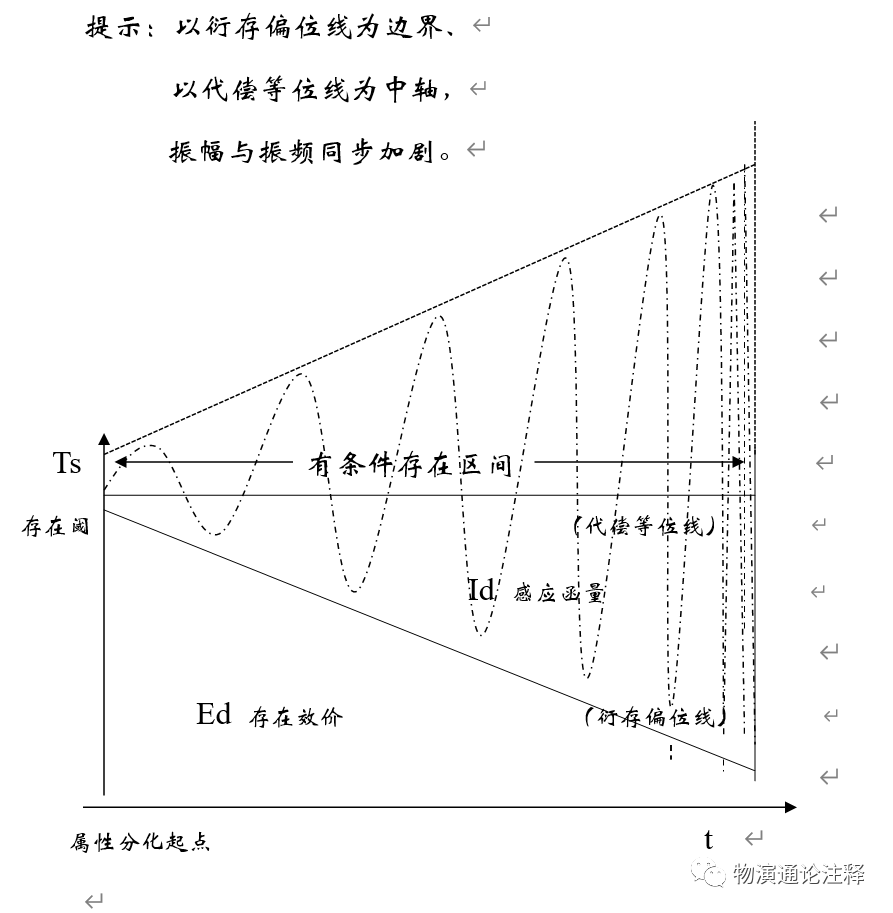

进一步看,日益壮大的精神代偿或“意志序列”,其增益幅度就是其波动幅度的临界规定,亦即,其代偿增势的扩张幅度就变成心理波动幅度的半径空间。换句话说,导致代偿效价(或曰“心理空间”)得以反比例扩张的那条衍存偏位线就构成了心理波动的限定边缘。(参阅下列示意图)(4)

显而易见,所谓“心理波动”无非是“应式意志”在其日益扩张的代偿性精神空间中寻求感应依存的运动方式而已。(5)

因此,相应地,代偿幅度愈大的依存者其心理波动幅度愈大,正如存在效价愈低的存在者其意志级别愈高一样。

于是,心理动量就是意志级别的直接尺度。(6)

注释:

(1)万物之中的意志是一个从小到大逐步增量的过程:存在度高的自在质态与意志的微弱(甚至仅仅是称不上意志的“应向”)匹配,代偿度高的自为性状(如人类的能动性)与意志的膨胀(即人性化的变迁)相匹配。代偿度最高的人类追求的事业、爱情等一切,归根到底只是人类的求存下的意志使然:所谓追求事业和低等动物的觅食没有本质区别,其原初动力都是在食物链的层级中觅得自己的求存位置,而存在度更高的无机物或有机物无需寻觅已经自在得以存在;所谓追求爱情和低等动物的发情求偶没有本质区别,其原初动力都是基因规定下的通过繁殖完成生命的交替这种生命的代偿方式来延续物类的存续,而存在度更高的无机物或有机物无需繁殖已经天然得以存续。单细胞生物虽然也以裂殖的方式存续,但毕竟是最原始的生命,所以母与子无差别,更类似把自己一分为二,都是一样的自己,故无所谓生死,亦没有生命的悲喜苦乐。因为繁衍是生物的中轴,所以,前神学阶段的中国极端看重生育,有着“不孝有三,无后为大”的孝文化倾向。这是人类智质求存阶段仍然以繁衍为中轴的文化表达。而且,人类越发展,从物性增益而出的人性越丰富和复杂,彰显为意志的性情也愈发浮躁。而前衍的高存在度的无机物其意志直接彰显为物性稳重的微弱状态,几乎难以被视为意志。

(2)“心理基线”只是就“精神存在”之“应”这个角度的表达,它的代偿和整个感应属性的代偿是同一的。也就是说,不同生物的心理代偿基线与感应属性代偿同样表达为代偿等位线,心理的波动只是存在度递弱、感应属性增益在心理层面的越来越不稳定的现象形态,且因为越来越不稳定,所以波动幅度越来越大。

(3)换言之,心理波动只是“自为”状态的表达,也就是说,存在度高的“自在”状态心理波动小,存在度低的“自为”状态心理波动幅度大,说到底,心理波动幅度的大小只是代偿度大小在现象层面的表达和实现方式,而存在者本身,无论“自在”状态的存在者,还是“自为”状态的存在者,都在同一“阈水平”。

(4)由此,可以导出心理波动示意图或意志向量示意图,即以代偿等位线为中轴,以衍存偏位线为边界的感应属性增益的空间就是心理波动或意志向量的半径空间,代偿空间的扩张直接表现为心理振幅与振频的同步加剧。

代偿等位线即阈平行线,是万物作为相对存在必须达到某种相对稳定、相对平衡状态的稳定或平衡基线,实际上就是万物得以实现为存在者的相对平衡、相对稳定的相对存在的基线,实际上就是被存在度的初始值所确定的存在阈这个宇宙常量。当然,这是从横向视角上看,针对具体存在者而言的。如果从纵向视角上看,从整个物演进程上看,后衍存在者的相对平衡、相对稳定与前衍存在相比较,一定是越来越不稳定、不平衡的,也就是说,绝对平衡度、稳定度一定越来越低,这本身就是存在度递弱的表达,而代偿必然同步递增,在示意图中,衍存偏位线到阈平行线的距离或空间就是不断增益的代偿距离或代偿空间:如果站在精神代偿或意志代偿的角度,其增益幅度就是其波动幅度的临界规定,亦即,其代偿增势的扩张幅度就变成心理波动幅度的半径空间。换句话说,导致代偿效价(或曰“心理空间”)得以反比例扩张的那条衍存偏位线就构成了心理波动的限定边缘。

另外,需要谨记的是,意志和意识是一体的,感应属性和结构属性是一体的。所以,心理波动的同时伴随着生理波动,这暗示生理结构的代偿本身也是一种以动荡的无法绝对健康的方式——尤其在现代文明社会的生存处境下,基本上都是亚健康状态——艰难维系其存续的一种后衍的低存在度、低稳定度的存续质态。这在卷三的第一百五十五章表达为“结构代偿的内部失耦联”问题,当然,在卷三提出这个问题只是因为这个问题在人类社会的层面上得以显化且更严重而已。

(5)显然,心理波动是意志序列下后衍存在者感应依存的运动方式和实现方式。

(6)所以,心理动量直接就是意志序列下意志级别的尺度:代偿度的大小和心理波动的幅度呈正相关表达。

注:本章导出意志序列下意志代偿的具体尺度:心理动量;或者说,从心理波动的角度具体解读意志的内涵。

(文中配图来自网络)

…………………………

希望本公众号对您学习《物演通论》有帮助!思想的传播需要我的初心和坚持,也需要您的支持和鼓励!欢迎提供反馈,或赞赏、转发,或批评、指正。谢谢!

1、欢迎读书困难的同学关注“物演通论注释”公众号,有逐章的注释以供参考,二维码如下:

2、请关注“物演通论看世界”公众号,二维码如下:

3、请关注“物演通论读书会”公众号,二维码如下: