白玉奇回忆王东岳先生上电视往事

我记不清是05还是06年了,是秋天。西安长安路上法国桐的叶子已经焦黄。

王鸿雁给我打来很有蛊惑力的电话:“白老师,我给你介绍一位嘉宾做《开坛》,研究哲学的。是西安人,学问很厉害!”

“师大的还是西大的?”

我那时做陕西电视台《开坛》栏目制片人,栏目如日中天。我就张得很。浅薄地以为栏目质量高是因为自己能耐大,所以自己要以身作则把好嘉宾关。一说哲学,首先想的是体制内学者,很怕请来打扮怪异的各种“王”。鸿雁可能在我的问话里品出一点视体制外为非正统的味儿。

“是西安医学院的医学硕士。无业游民。自由学者。哎呀!白老师,听你这问话咋有点陈腐味儿,不像你啊!这样吧,明天中午十二点,纬二街瓦库。喝茶聊天总可以吧!你不见人家的话,我咋给人家交代啊!”

她快言快语。一枚黄叶从窗玻璃外诗意地翻转着落下。王鸿雁是我敬重的散文作家,年龄大约比我小十岁。中等身材,微胖,端庄秀丽,一脸温暖的笑容。

王鸿雁,高级工程师,陕西省文艺评论家协会会员,报纸专栏和电台夜话节目主持人(客串)。长于写作,在各类报刊杂志发表散文、随笔、艺术评论,主编散文集《问瓦》,出版散文集《见瓦》。

王鸿雁的温暖更体现在对待文化人上,她有帮助、呵护文化人的善良天性。这种品格似乎天然地首先赋予了女性,因而散发着母性光辉。在法国文学、俄罗斯文学、美国文学中都能看到穿梭在艺术家丛林中的卓越女性。我在张承志的文章中看到西海固女性对于文字的珍视和保护。西安是古长安哪,这种情结自然承传在传统血液中。

王鸿雁就是这样热心帮助文化人,像老母鸡一样呵护文化人。

我也领受过她天使一般的双翼呵护与帮助。我是延安人,社会关系、人脉都不在西安,无论生活还是工作她都帮过我很多忙。所以我怕她生气,不惹她,迁就她。

“那,行吧。”我因为拒绝嘉宾得罪过不少人,为了栏目,多得罪个王鸿雁,唉,也是要付的代价。

《开坛》是陕西电视台一档大型人文类谈话节目,首播于2002年1月。金庸、余秋雨、陈忠实、张贤亮、朱维铮、易中天、周宁、莫言、王鲁湘、周国平、王东岳、阿来、贾平凹、杨争光、魏明伦、文怀沙、茅于轼、曾昭宁、杨东平、朱学勤、陈平原、陈丹青、陈晓明、梁晓声、于丹、杨澜、杨锦麟、杨丽萍、唐国强、龙应台、张贤亮、朱德庸、孔庆东、二月河等近千名文化界、学术界、文学界、经济界的知名人士作客《开坛》。

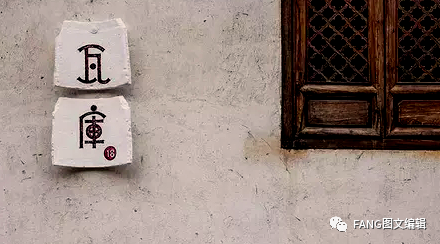

瓦库静静地泊在一群各有风采的店铺中间,是唯一没用反光材料作门面的,不惊不乍的哑光,恢弘朴素,显现出卓尔不凡的秦汉气度。

我脑中掠过那个熟悉的词:秦砖汉瓦。这隔世的美感既亲切又陌生。

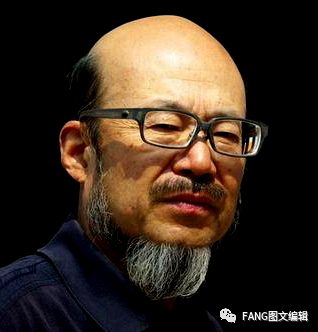

那天鸿雁带来的自由学者叫王东岳,中等身材,瘦。哲学家光亮的前额,可能因为思考问题多吧,发际线退到了没处可退的位置。长长的头和光亮的顶,像个核弹头。他留着很古典的小胡须,大眼睛很明亮,闪着不一般的光芒。他握手很骨感,很有力。好古典的形象气质啊!我突然产生了一种遇见古代圣贤的奇异感觉。

我看见鸿雁眼睛里闪过一丝欣慰的笑意。

王东岳寒暄时一脸谦和儒雅的笑,但一进入他的话题领域,两眼便闪出犀利的光,“白老师,您的这个观点,我觉得有两点错误。”他一开口就让我感到了不凡。抓问题的核心又准又快,谈问题背景深广,视野宏阔,尤其论述的逻辑关系非常缜密,而且表述清晰明了,没有掉书袋的问题,不用一尺长的定语以确保无漏洞。

我脑中又掠过一个词:魏晋名士。我突然觉得一种时空倒错的荒谬诗意。在貌似秦汉的瓦丛中,在现代女士的主持下,和一位魏晋名士谈天说地。这就是西安,总能在恍惚间一脚踩在李白或杜甫的韵脚上。

东岳想起他的书了,书装在比身材大出两号的西服口袋里。他郑重地交给我。大32开本,深色封面上是很严肃的四个大字:物演通论。

这个书名着实吓我一跳。如果没有发现这个客观世界的根本规律,是不敢用这样书名的。鸿雁微笑着朝我点点头。

“东岳老师,说说你的哲学的逻辑吧。好让白老师见识一下咱们非主流哲学家的风采。”鸿雁像主持人一样启发嘉宾发表观点,顺便损我一下。

说到哲学话题,王东岳登时被点燃,目光烨烨。他立刻展示出雄视古今,纵横中外的视野。他的评述是从他的《物演通论》为出发点的,评述的实质是论证,论证自己的哲学逻辑。从西方哲学回到中国哲学,他说他认为最靠谱的哲学家是老子,老子对人类命运的忧患并不是文化人的矫情。老子在《道德经》里已经警告人类,要慢,要小国寡民,要老死不相往来。我们现代人也知道老人家说得对,但上了现代化的车就是慢不下来,小不下来,还要更亲密地往来。

他滔滔不绝,我一句也插不上。但我听明白了他的哲学思考是一个以自然科学为根基的完整体系。他在这个基础上建构自己的哲学大厦,这是他独特的优势。

不是竞争优势,是发现优势和建构优势。

中国古代把哲学倒是捧得很高,但把自然科学却压得很低。不要说没有科学,技术也被说成“奇技淫巧”,哲学与自然科学连暧昧一下的关系都没有。

王东岳,笔名”子非鱼”,自由学者 。著有《物演通论》、《知鱼之乐》、《人类的没落》(汇编)等。

王东岳是西安医学院的首届硕士,学习成绩优异。他有万花筒一般光怪陆离的经历,也经历了过山车似的沉浮。但他的经历说简单也特别简单,一生只有一个主题:哲学研究。我估计学医的六年,也是读成生命科学和生命哲学的六年。所以,在王东岳的哲学研究中,自然科学体积感很强融入度很高地参与到他的哲学发现和哲学建构之中了。

“这本书里是我的全部哲学思想,这本书写完,我自己定的人生任务就完成了一大半。就可以做其他事情了。”他轻松地笑笑。

“是啊,就可以给《开坛》做做嘉宾了。”鸿雁忘不了她的任务。

我想,顺着王东岳的思路,这本书写完,就相当于打造好了一把打开世界的钥匙,下一阶段的任务就是去打开一把一把的锁了。他对自己人生的学术道路的分段规划竟然这样清晰,像秋风秋水一样明澈。

那天,我们仨在瓦库吃了点简餐,看着窗外飘落的黄叶,谈了很久。还是鸿雁说,“咱们该散了,我得把东岳老师送回去。要不赵玫该着急了。呵呵,我只借了三小时,咱们已经谈了五个多小时了。”他又转过脸给我说,“赵玫是东岳老师的夫人,是个美人。是吧东岳老师?”

王东岳羞涩地笑笑,“赵玫不容易啊!比我小十八岁,嫁给我这么个穷书生,生活能力这么差,不会赚钱,我把人家给坑了。”他由衷地检讨着。

他的笑容里有很深的内疚,但能看出来,他不会改变积习。正因为他没变也没准备改变,他才内疚。如果他改变了,变成常人一个,那么他没价值了,赵玫嫁他也丧失价值了。

鸿雁开车送东岳去了,我拿着《物演通论》向电视台走去。深秋的阳光很浓酽地照在我的左侧,投下我长长的影子。

这几年电视台门庭冷落车马稀,那时候可是红得发紫。在台里没法读《物演通论》,试读一下,读不懂,我就给鸿雁打电话,“是我这个环境太喧嚣太浮躁,还是我就没能力读懂?或者是只有既懂哲学又懂自然科学的双视角人才能读懂?”

“呵呵,读这本书是要关门关窗,然后沐浴更衣焚香的。要在聚光台灯下,台灯的光只照亮书,我是读不懂,您能读懂的。”

她读不懂,我能。不是攘我吗?不过试一下吧!

我躺在我家宽大的沙发上打开台灯,认真研读。太硬了,不懂。几年过去了,一页也没读过去,像数学公式一样难懂。后来东岳笑着对我说,“我的哲学不是传统意义的哲学,是可以计算的。”所以,读不懂东岳的书不算太丢人。

好多显得艰涩实则浅薄的书把《物演通论》整得真伪难辨,但有鸿雁主持的那次和东岳的谈话垫底,我很清楚,读不懂的原因之一就是我对自然科学的无知;原因之二是他浩瀚的知识领域、幽深的探究和精确的表述。

再返回瓦库那个丰饶的秋天。我从那次和东岳相识,东岳开始参与电视谈话节目,他广博的知识架构,多角度的分析问题能力,清晰的逻辑关系受到观众好评。2010年清明节前,我请他参与在黄帝陵前的现场谈话《问道轩辕》,特邀梁冬主持。这个节目分上下两期,一期谈大宇宙,人类和平;一期谈小宇宙,生命健康。东岳的谈吐引起了梁冬的重视,他当时在旅游卫视做《国学堂》,梁冬请东岳过去连续做了九期节目。旅游卫视在网上推广自己的节目,这一下,王东岳的那把钥匙忙起来了。

但在我的记忆里,还是那个丰饶的长安之秋,还是那个秦汉风度的瓦库,还是东岳如江河的谈吐,还是鸿雁炽热的情怀。昨天,鸿雁来电话:“白老师,周六下午三点请您到曼蒂广场的瓦库,参加我的新书首发式。书名叫《见瓦》,呵呵,我和瓦有亲戚啊!到时候还有老朋友在现场等您!”

王鸿雁和我在2010年有过关于瓦的问答,她问,我答。我把这篇小文也附在这里:

对话《从生活的必需品到奢侈品》

◆陕西电视台开坛制片人 白玉奇

王鸿雁:你到过“瓦库”吗?白玉奇:去过很多次。

王鸿雁:听到“瓦库”这个名号或第一次到“瓦库”,有怎样的感受和认同呢?白玉奇:亲切,温暖,质感,健康,像在酒席上看到豆腐。

王鸿雁:瓦是有历史的,并且传承脉络异常清晰,在你的理解里,瓦从何处来,又将向何方去呢?白玉奇:从生活的必需品成为生活的奢侈品,从屋顶入了瓦库。

王鸿雁:你认为“城市精神”与“乡村情怀”矛盾吗?瓦在两者间可以起到怎样的作用啊?白玉奇:瓦让我回到疑似乡村的错觉里。

王鸿雁:“宁为玉碎,不为瓦全”;“身无片瓦”;“弄瓦之喜”;“各扫门前雪,不管他人瓦上霜”;等等,关于瓦的成语或名句俯拾皆是,在你心中,认同感最强的是哪个成语或名句(不局限于举出的几例)?其中有什么私结或因由吗?白玉奇:“秦砖汉瓦”,这片瓦似乎成了瓦之极致。不是我们有幸会收藏它,而是由于它使很不好想象的历史有了一点点余温,从而让我们感到它在拥有很多往事时,会暂时拥有一下我。

王鸿雁:你所见闻的瓦库和心中的瓦库是否趋同?相向和相背的地方各是什么?白玉奇:我是直接的去和未谋面的朋友说话的,因此只是找这个地方,没有太多想象,只觉得这个店的做法很西安。但瓦库的气息,使我们收敛了一些浮躁,平添了一些斯文。就像话场中多了一道目光和一只耳朵,一个有悠远回声的虚拟空间。

王鸿雁:给你一整块时间,坐在瓦库的某个角落,你会做什么?白玉奇:在瓦丛中感到自己是个病人,想忘掉很多事,荡去一些喧嚣,让本质上的质朴和纯粹重新主导我。

王鸿雁:瓦库还原了一个相对纯粹的世界,在这里,怀旧和想象同在,它最能打动你的是什么呢?白玉奇:它的价值不是打动我,而是为正在打动我的事沉淀杂音,或者说,让我不被一些非生命的事打动。

王鸿雁:如果把你自己比如一片瓦?你愿意承担怎样的使命?白玉奇:我不想做瓦。

王鸿雁:当最后一条鱼被捕,当最后一条河干涸,当最后一棵树被伐,当最后一片瓦消失,世界将会是什么样子?白玉奇:那不就没有世界了吗?

王鸿雁:每个人的成长背景都会有不同程度的差异,在你的成长背景里,对瓦有着怎样的认知?白玉奇:我的成长过程里,经历了庇护人类数千年的瓦淡出视野的过程。不说还没有在意,提起来才发现这个无限沧桑的过程竟然没有引起过我们的关注。说明很多和我们生存紧密相关的东西,因为功能被新东西取代而离开了我们,离开得无声无息,没有仪式。

王鸿雁:作为一个瓦之库,它集结了许多不同地域、功用、风格的各式各样的瓦,这种集结意味着什么?白玉奇:意味着瓦失去本质功能,从人的庇护物成为人的观赏品,从它为人遮风挡雨变为人为它遮风挡雨,物是人非,世事变迁。瓦在这里成了驻足回望的小码头,成为历史的证据和怀念的纪念碑。对于和瓦有过共同记忆的人,应当感谢瓦库。

原创作者:白玉奇

图片来源:图片来自网络

图文编辑:FANGFANG

温馨提示:图片有涉版权的请联系删除