物演通论看世界之六十八: 龙年说龙

龙年说龙

————龙的起源与早期演化

正值今年是龙年,中国人自诩为龙的传人,龙也代表了中华民族的文化和精神,所以,作为中国人,了解和理解龙的渊源与本质,就是了解和理解中国传统文化乃至自己。

表面上,人类拥有越来越多庞杂的知识,但其实,人类的一切知识最终都是为了让我们认知世界、理解世界,“世”为时间,“界”为空间,所以,一切知识的最终目的都是建构宇宙观模型,“宇”为空间,“宙”为时间,慨莫能外。“龙”的由来和发展也是如此。

从人类文明开始发端,人类所需要解决的问题就是如何在特定时空下获取依存条件的问题,以及繁衍问题和每个人都不得不面对的死亡问题,这构成了文明发端不得不进行的三大追问:时空追问、生殖追问、死亡追问。其中,首当其冲的是时空追问。因为,在采猎文明时代,什么时候、能在哪里采摘到果实,什么时候、能在哪里找到猎物并狩猎,永远是首要弄清的规律;在农业文明时代,什么时候开始播种,如何根据天时一步步展开农业周期的流程,以及哪里最适合耕种、最适宜定居,永远是首要弄清的规律。所以,对时间、空间的认知永远是所有人群求存需求下的第一认知需求。而人类,最早认知时空都是从认知物候、认知月亮开始的。也就是说,从地理、动植物到天文、人文是不分家的,尤其是对时空的认知从物候历、阴历、阳历到阴阳合历、阴阳干支三合历的进化过程中,天文与人文是同步发展的,并完全的表达在文字等符号系统的演化过程中。所以,传统文化的宇宙观模型自始至终都是天人合一的,哪怕后期董仲舒的的天人合一蹩脚的代偿为天人感应,这是整体宇宙观模型细化乏力,具体的社会模型只能粗陋类比(而非本质类比)与关联导致的。这和科学分化出达尔文的理论直接用于人类社会一样蹩脚,达尔文的理论揭示的是局部本质(而非整体本质),尤其是表达为进步论和物竞天择完全是代偿层面的规律,硬性拓展或类比运用于人类社会,只会造成人类社会的灾难。

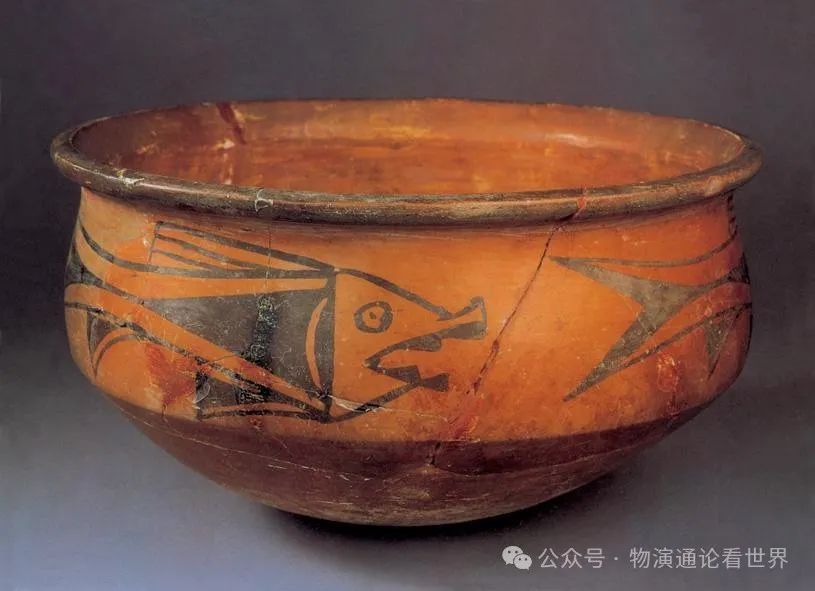

从旧石器时代到新石器时代,人类积累了对月亮和物候周期性变化的感性认知,于是逐渐发展出物候历和阴历。所谓物候历就是指通过候鸟、候鱼、候兽、候虫的周期性变化去认知时空。所以,新石器时代的许多陶纹、陶绘、图画等都离不开鸟、鱼、兽、虫,这可以算基于时空追问的人类最早的图腾了。

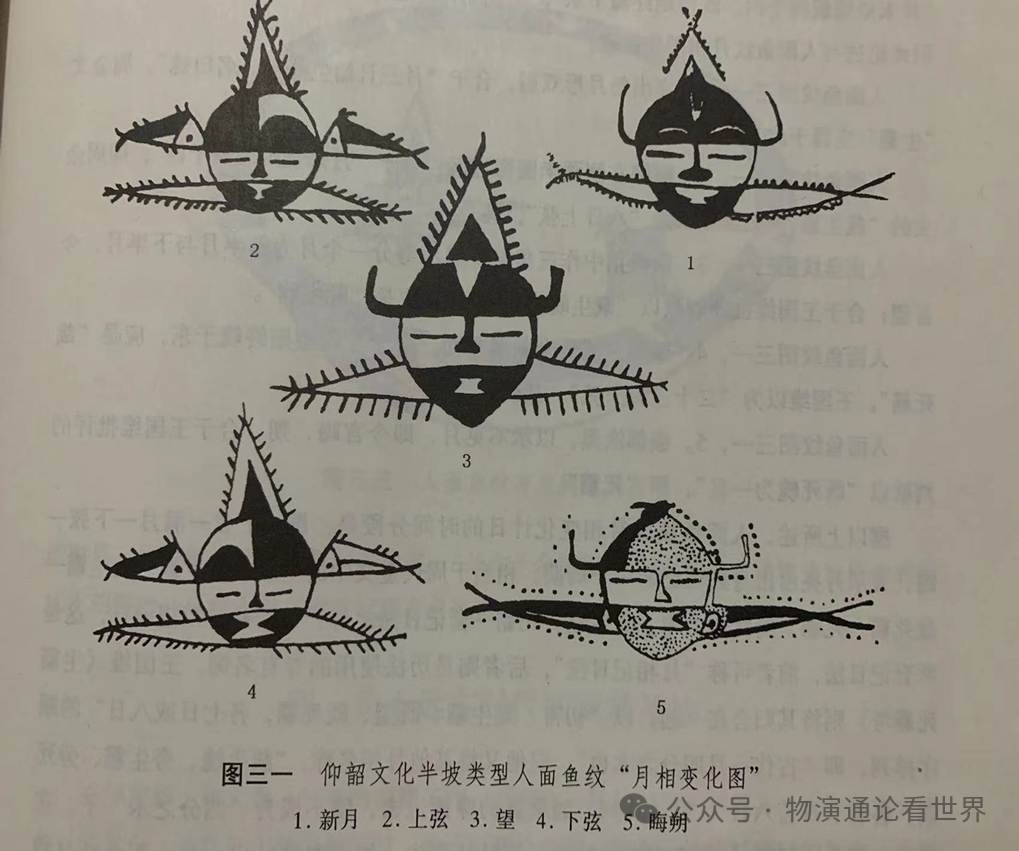

如这张仰韶文化半坡类型人面鱼纹“月相变化图”中从1到5顺序表达了新月始生的蛾眉月、上弦月的半圆形、望月时期的皓月当空、下弦月的半圆形、朔晦不见月亮的整个月周期,而鱼纹其实就是基于最早的鱼崇拜的延续。也就是说,最早的“鱼”图腾、“鸟”图腾、“蛇”图腾,都是时空追问的产物,在后续的历史发展中也都有着越来越丰富的寓意和意象。当然,更早的还有从采猎文明阶段就开始出现的“鹿”图腾,并延续到农业文明阶段,通过狩猎演变为贵族田猎成为少数人才有资格进行的活动,进一步幻化为权力和天下的象征,才有“群雄逐鹿”、“逐鹿中原”这样的成语。但意象的叠加代偿也遵循简约原理,以致于后衍代偿层面的意象越来越贴近切近的生活需求,如果不深究的话,往往是越来越肤浅的。因为最早的图腾是直接的时空追问的产物,是直接用于“应”(即依存实现)的,而后衍的代偿越来越远离于“应”,或者说是间接的用于“应”的,成为预应的“感”。而相较于“应”,层层分化的“感”的肤浅不言而喻、一望而知。这种肤浅不仅在国学的代偿层面表达,也在西方文化由哲学而科学的层面同样表达。科学基于局部对象的狭隘认知相较于追求终极和整体存在的哲学而言,就是一叶障目不见泰山。

“鹿”图腾指代四时、四方可见于西安半坡出土的四鹿纹陶盆(见下图)代表了一年的四时,即东陆春分、西陆秋分、南陆夏至、北陆冬至。这里的“陆”通“鹿”。正是基于此,当后世四时、四宫、四象演化成东苍龙、南朱雀、西白虎、北选玄武的时候,玄武在周朝以前还延用着“鹿”。

(附:西安半坡四鹿纹陶盆)

随着不同氏族之间的交流融合,单独的“鱼”图腾、“鹿”图腾有“鱼”、“鹿”交汇的阶段, “鱼”图腾、“鸟”图腾有“鱼”、“鸟”交汇的阶段。

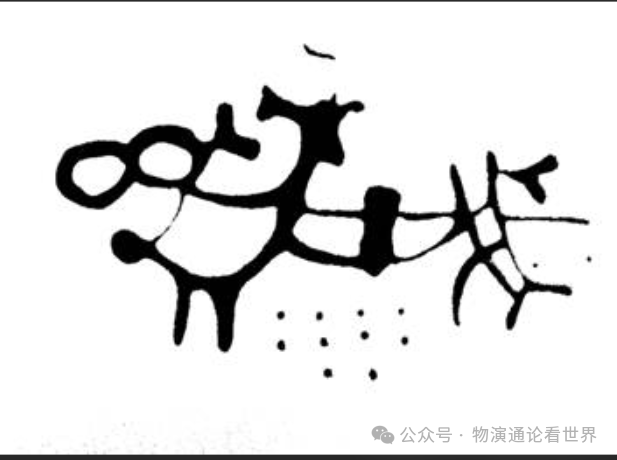

如山西临汾吉县柿子滩鱼鹿交汇图(见下图)表达的就是鹿鸣开春,鱼类开始浮游出水面,鱼鹿共持雷石,寓意春雷滚滚,春天已至。随着水温上升,鱼儿也开始产卵。鱼儿产卵的数量巨大,所以鱼儿同时还有基于生殖崇拜下的多子多孙的寓意,“鱼水之欢”也特指与生殖相关的男女性耦合。

(附:吉县柿子滩鱼鹿交汇图)

而“龙”与“鱼”的结合,自古有之。当龙被创造出来时即被定义为“鳞虫之长”(见东汉的《说文解字》),即在外形上与鱼相似有鱼鳞;在功能上也与鱼相似,都是司雨的雨神。龙成为雨神因为在鱼之后,后世的表述和故事更多,但鱼作为雨神的延续性故事和记录还是有的。如葛洪《西京杂记》记载“昆明池刻玉石为鱼,每至雷雨,鱼尝鸣吼,鳍尾皆动。汉世祭之以祈雨,往往有验”。可见,龙是适应大规模的发达农业而被创造出来的,它在功能和威力上都超过农业尚不发达、渔猎经济仍在社会经济中占相当比重时的老司雨之神“鱼”,所以,随着农业经济的发展,最终彻底取代了鱼。但商周及汉代还是有很多鱼龙同图出现的形象,“鱼龙”甚至也发展成一个新概念在文学中被频繁使用,如张若虚《春江花月夜》中有“鱼龙潜跃水成文”、辛弃疾《青玉案•元夕》中有“一夜鱼龙舞”等。隋唐以后更是有了“鲤鱼跳龙门”的故事,指鱼越过龙门就成了龙,越不过就始终是凡品,是鱼。这很容易看出从鱼到龙在角色上的代偿关系。

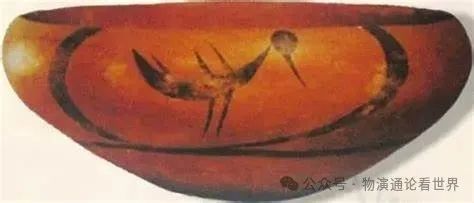

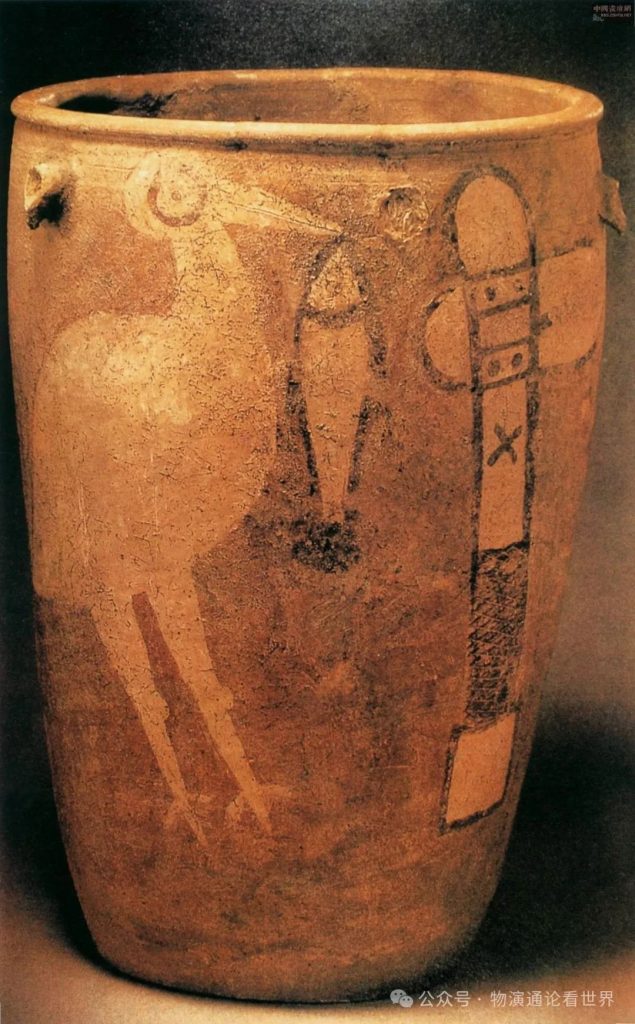

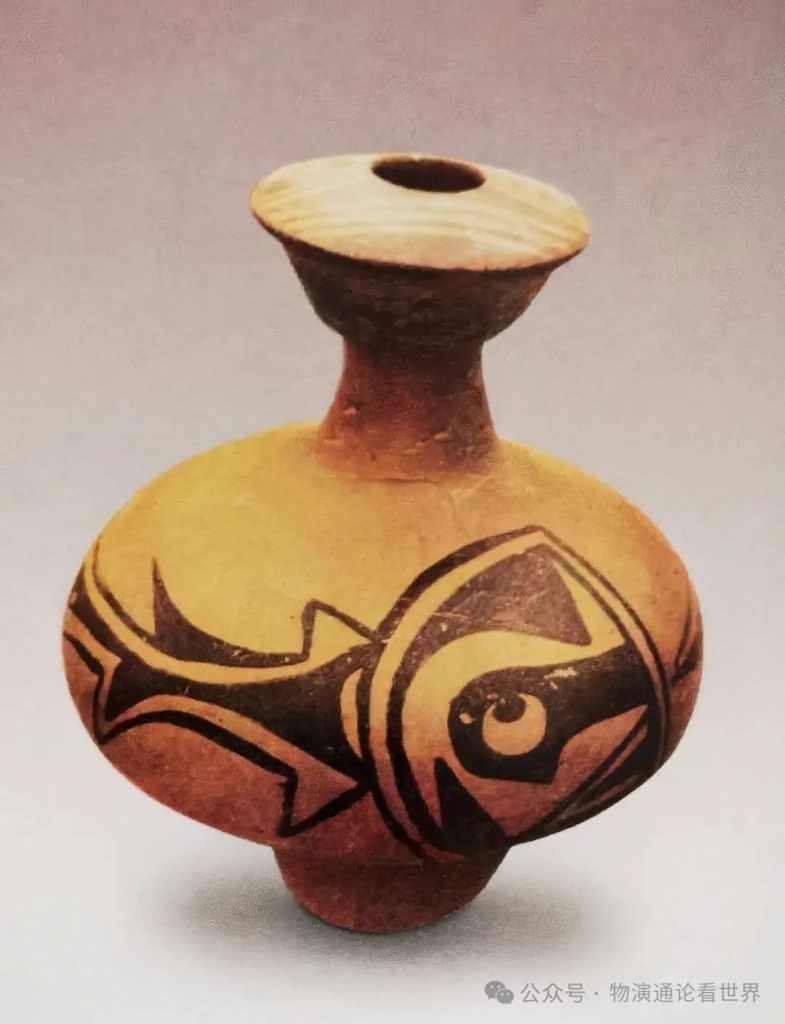

另外,从考古学上的发现来看,在豫西流行鸟纹的区域,有以鸟为图腾,单独绘鸟于彩陶之上的河南陕县“庙底沟鸟纹陶盆”(见下图),也有表达鱼、鸟之争的河南临汝阎村“鹳鱼石斧图” (见下图),鸟占据优势地位;在关中流行鱼纹的地方,有鱼为图腾,单独绘鱼于彩陶之上的陕西西安的(前述人面鱼纹也是佐证)的“半坡彩绘鱼纹陶盆”(见下图),也有表达鱼、鸟之争的陕西武功游凤遗址出土的彩陶壶(见下图),鱼反而占据主导地位。但最后,根据陕西临潼姜寨遗址出土的一些鱼鸟共存纹饰彩陶(见下图),我们不难看出,曾经相互对抗的两个大型部族,在经过漫长的相处,因为某些原因,最终放下了互相的芥蒂,合并为一个势力。此后,整个中华民族史就是一个不断融合的历史。

(附:庙底沟鸟纹陶盆)

(附:鹳鱼石斧图)

(附:半坡彩绘鱼纹陶盆)

(附:陕西武功游凤鱼吞鸟彩陶壶)

(附:陕西临潼姜寨二期葫芦瓶鱼鸟共存)

上图陕西临潼姜寨遗址出土的鱼鸟共存纹饰彩陶上有四个鸟头(见上图黑白部分的整张图)。《山海经》中称“四鸟”,象征天地四方的“四维”,“维”字从“隹”(鸟),即四鸟,和前面的四鹿异曲同工。

而当时的四维、四时逻辑模型始终是一体的,“四维”之四分也同时表达为四分历,即把一年划分为春分、秋分、夏至、冬至,后续延展为四象也是时空一体的。

总之,“鱼”和“鸟”在中国传统文化中的寓意一直不断丰富和流变,虽然流变的过程就是肤浅化的过程,如二者成对出现也是后世演化出“龙”和“凤”的基础,而最后“龙”、“凤”的寓意最普遍的变成了龙凤呈祥。

关于“龙”与“鱼”、“鹿”乃至其他动物的融合和演变在内蒙古敖汉旗高家窝铺乡的赵宝沟文化中的各种陶尊彩绘上更表现是淋漓尽致,如神兽太阳纹陶尊上的“鱼尾凤翅鹿龙生日图”(见下图一)、神兽月亮纹陶尊上的“鱼尾鹿龙生月图”(见下图二)、神兽星辰纹陶尊上图(见下图三),还有内蒙古敖汉旗宝国吐乡兴隆洼小山遗址出土的神兽纹陶尊上的“迎春图”(见下图四)。

(图一:赵宝沟文化神兽太阳纹陶尊“鱼尾凤翅鹿龙生日图”)

图一有两个鱼尾鹿龙,表示从头天的日出到第二天的日出,即巡天一周。因为古神话中凤鸟与太阳关系密切,所以,其纹被视为太阳纹。

(图二:赵宝沟文化神兽月亮纹陶尊“鱼尾鹿龙生月图”)

图二有两个鱼尾鹿龙,也指巡天,其间从无月纹到半月纹的月舟行空到全月纹,指从一个新月始见到下一个新月始见的月周期。

(图三:赵宝沟文化神兽星辰纹陶尊图)

图三两个神兽纹绕器一周,也指巡天。右侧鸟头蚌肉身,为“蚌凤”,根据古文献记载,这种蚌与鸟结合的“蚌凤”指天象、气象的标准时令,故其表示的是星辰;左侧鱼尾鹿龙,一串蛤肉为身,卷绕似勾连云纹,海棠式鱼尾夹角中的弧面作光芒纹,表示有强烈光芒的星辰。故图中唯一一颗放射强烈光芒的星辰应该是指东宫苍龙龙体的龙星——大火星宿二。

以上这些神兽纹,都是多元复合体的神灵,鱼尾鹿龙是从吉县柿子滩岩画的鱼鹿交会传承和发展而成的。远古的艺术家通过这些画作表示天象,设置神灵并视日月星辰都是这些神灵生下来的,形象地表达了日月经天、星辰起没都是“龙”。观天象以查农时,故代表农业文明阶段神灵的“龙”也通“农”。《山海经•海内经》说:“有人曰苗民。有神焉,人首蛇身,长如辕,左右有首,衣紫衣,冠旃冠,名曰延维,人主得而飨食之,伯天下。”这则神话其实是讲豆芽的生长过程,农作物的幼苗发芽,被拟人化为“苗民”,植物本身的生命力就是“神”的力量,“人首蛇身,长如辕,左右有首”是神话的夸张,比喻豆芽长身逶迤,头部两个豆瓣,“衣紫衣,冠旃冠”指紫豆或红豆的芽干发紫色,豆瓣上还包裹着豆壳,在农时上叫“戴甲而出”。可见,农作物从籽种发芽成幼苗的过程就是“龙”,也是“农”,故《玉篇》说“龙,萌也”。春来草木吐露新芽、竹笋冒尖也都是“龙”,所以和木有关的也做“笼”,初始混沌时被形容为“朦胧”。《说文解字》说:“龙,童省声”,即“童”亦通假“龙”,即婴儿诞生也是“龙”。推而广之,各种动物生下幼崽也是“龙”,于是,鹿鸣开春,生下小鹿叫“鹿龙”,猪生小猪叫“猪龙”,鱼卵孵化出小鱼叫“鱼龙”……至此,“龙”的意象不断叠加和拓展,成了农业文明下万物更新、成长、延续的象征,于是,人的世代更迭自然也成了“龙的传人”。可见,中国的汉字内涵囊括了时空叠加的多重意象(虽然简约原理下有些会在叠加中变化或遗失),无论写诗作文,都天然更具有艺术性,适合技艺的展现,被王东岳先生称之为技艺文化。

赵宝沟文化神兽纹陶尊“迎春图”(见下图)也具象的表达了 “鸟龙”、“猪龙”的意象,整个画面表示的是春风化雨,雨过天晴,春天已经到了,所以称之为“迎春图”。其中2为大蚌,蚌壳最早被视为生产工具的原料之一,穿孔后为“辰”。郭沫若指出:“辰本耕器,故辱耨诸字均从辰。星之名辰者,盖星象与农事大有攸关”,也就是说,“辰”与星象相关和“龙”与星象相关一样,都是农时与天象相关联而拓展出的意象。李约瑟甚至指出“辰”就是房心尾三宿的象形字。可见,“辰”为“龙”或与“龙”关联到一起在十二属相形成以前很久就已然如此了。所以,被称为“中华第一龙”的河南濮阳西水坡蚌塑龙之所以取材于蚌,绝不是随便为之。

(图四:赵宝沟文化神兽纹陶尊“迎春图”:1、鸟龙;2、张开的大蚌(辰);3、野猪首牛角龙;4、鹿凤)

濮阳西水坡仰韶文化遗址出土的三组蚌塑图(见下图濮阳博物馆的陈列),完整包涵了四时天象的内容。冯时先生对此有过最详尽的说明,感兴趣的可以搜索相关资料一阅,这里限于篇幅只做最简单的说明。

(附:濮阳博物馆之陈列)

最近的是45号墓平面图的“蚌壳堆塑二分图”(见下列图一)。墓室平面取“天圆地方”。墓主人身高一米八,正符合远古立身测影、立尺测影的长度,脚下的两根胫骨是北斗的斗杓——从最初以人影度日影即立人测影,到立骨测影、立圭表测影(髀者,表也)、立杆测影乃至日晷测影一脉沿袭,所以,胫骨指代了斗建授时和测度晷影的综合关系——指向东方的龙星之角(即“杓携龙角”),蚌塑三角是北斗的斗魁,指向西方的虎星之首(即“魁枕参首”),与东方的苍龙星象和西方的白虎星象共同构成了二象北斗星象图,亦可称之为最古老的三辰图,即把北斗、角宿二、参伐视为三辰。这与湖北随县出土的战国曾侯乙墓漆箱星象图(见下图)如出一辙。周围三个殉葬者都是12-16岁的男女少年,寓意类似羲和掌管四时,四子分别司掌春分、秋分、夏至、冬至。三位指春分神、秋分神、冬至神,唯缺夏至南方之神,联系到《尧典》中独有夏至之神羲叔居地不详,曾侯乙墓漆箱的立面星图也独缺南宫,这似乎是南方一向被认为是死者灵魂升天的通道。

(图一:河南濮阳西水坡45号墓平面图“蚌壳堆塑二象北斗星象图”)

(附:湖北随县出土的战国曾侯乙墓漆箱星象图)

(图二:河南濮阳西水坡第二组蚌塑遗址:蚌龙、虎一体,鹿卧虎背,与蜘蛛之间是冬至祭祀用的石钺)

(图三:河南濮阳西水坡第三组蚌塑遗址:人骑龙升天)

尤其是加上第二组、第三组蚌塑遗址都分布于一条南北子午线上,人骑龙的图像居南,所以,在冯时看来就是秩序井然的具有原始宗教意义的升天景象。但陆思贤把第二组图解读为冬至图,第三组图解读为夏至图,但不管怎么解读,距今6500年前,“龙”直接指代天象是毋容置疑的,这也是《周易》第一卦乾卦从潜龙勿用、见龙在田、飞龙在天到亢龙有悔乃至群龙无首,都是在讲龙的缘故,因为乾卦就是教导后人如何观察天象的。《周易》的乾卦源自“归藏易”乃至更早的“连山易”的“天目”卦,就是仰观天象的意思。而乾卦六爻到用九讲的就是苍龙星象运行的一个轮回。

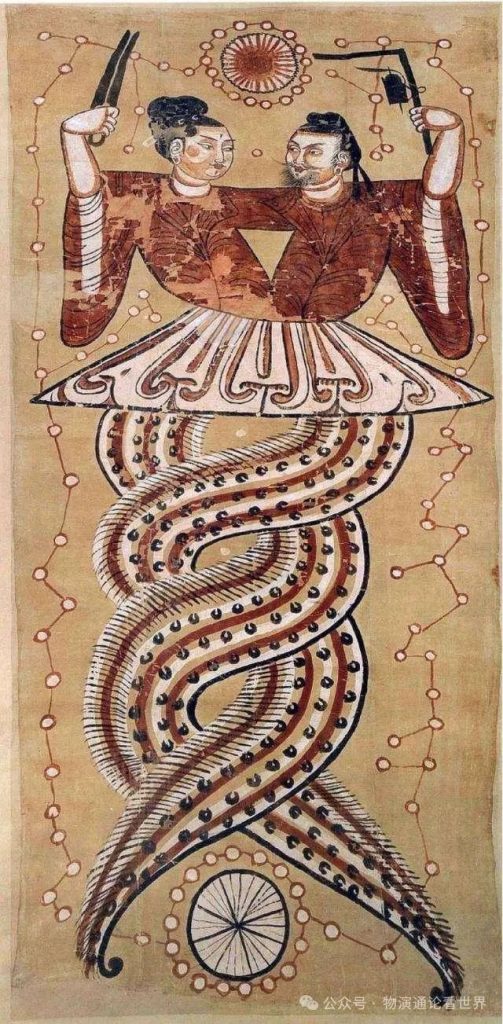

(附:伏羲女娲交尾图)

我们再看一下“龙”未被命名的更早的状态:“龙”之所以被缔造为蛇身,是因为它的前身就是蛇。在伏羲时代,即距今约9500-7500年之间,人类以采猎为主,农业为辅,为过渡到神农时代的以农业为主打下了基础。但农业既始,以龙纪官就成了伏羲的传说,伏羲女娲交尾图(见上图)直接把伏羲和女娲描绘为人面蛇身。其中的底层逻辑其实是因为准确掌握播种期是原始农业的第一步,而各地初民摸索出的播种期的物候标志是地下蜷体动物从冬眠中苏醒过来开始活动,于是,我们的祖先把蜷体动物的形象刻画在各种器具上,以便这种攸关性命的重要知识世代相传。从此,蜷体动物,即后世所说的“地龙”作为原始龙的形象,成为原型,后来不断叠加融合,最终成为九种动物的融合。所以,上古时代的人物,除了伏羲、女娲,在《山海经》中记载的454个人物中,与蛇形有关的就有138个。可见,用蛇形描述祖先是后世对其祖先以地下蜷体动物的惊蛰作为播种期标志之功德的一种崇拜方式。

龙与天文、人文的关系也早已从考古学、文字学中得到证实。早在8200年至7400年前的兴隆洼文化中就已经有了明确的与龙相关的遗址。当然,此时有没有被命名为“龙”尚未可知。把辽宁省阜新蒙古自治区沙拉乡查海村的遗址中的“龙形堆石”(见下图)命名为“龙”是我们今天考古人做的事,并将其视为中华龙最原始的形态,即“龙”很明显起源于蛇。这说明,早在8000年前,阜新地区或许就已经由“蛇图腾”升级而成的“龙图腾”了,这可能也是因为蛇源于水、陆,需要喻于天时就必须升级为可升于天的图腾。根据分析,查海的龙形长宽比例为19.7米:2.2米,比例大约是9:1,这正好是春分到夏至期间在东北亚地区看到银河的长宽比。而查海先民把石头堆摆成头朝西南,尾向东北215°带状也是为了和天上的银河一一对应,因为当时天上的银河就是从东北走向西南呈45°角。这是“龙”与天文密不可分的早期例证。

(附:查海遗址的“龙形堆石” )

总之,“龙”这个概念的出现和演化有着漫长的历史经历,其最终融汇了蛇身、鱼鳞、鹿角等九种动物的特征,与中华民族演化中的不断融合包括文化的不断融化密切相关,其人文内涵和天文意蕴都是彼此照应的不可或缺的意象。此后,关于“龙”的形象和资料越来越丰富,包括“龙纹”、“龙饰”的演化都远非一篇文章能承载,故就此打住,仅在龙年伊始时做一个最简短的寻根以正本质以贺龙年。

注:本文涉及考古的内容都不是我的原创,而是参考大量书籍如陆思贤的《天文考古通论》、冯时的《中国天文考古学》、邓宏海的《伏羲时代:中华文明起步阶段的前期》(中国史前史第五卷)、邓宏海的《周易原本:以实证解开易道阴阳之谜》(中国史前史第十一卷)等等,不一而足。