物演通论看世界之五十四:从屠洪刚的作品谈中国音乐的创新

(一)中国需要新音乐

中国正在崛起,而真正的大国崛起绝不仅仅靠经济体量来表达,更重要的是文化上的创新与引领。未来中国能为世界输入匹配于当今世界生存结构的新的意识形态是文化上最重要的事。事实上,王东岳先生缔造的全新的宇宙观、世界观、价值观已经完成了中国新文化的奠基,而在具体的各个门类上的理论创新如美学基础理论的创新、医学基础理论的创新等,需要一大批各个行业的人去进行。而在音乐上,中国也需要有立足于人类整个音乐史的视角,创新出更完整的音乐新体系,才能实现对世界音乐的引领。这是时代的要求,也是中国音乐人的使命。

中国流行乐坛已经发展了几十年,但真正成功的属于中国音乐的创新屈指可数。致力于此的音乐人也屈指可数。文化创新是至少两种文化融合出一种新的文化,音乐也一样,并不是在流行歌曲里加了几句戏曲,就完成了融合与创新,真正的融合是底层骨血上的水乳交融,而不是表面上两层皮的叠加。中国流行音乐作品中融合创新最成功的无疑是屠洪刚先生的作品,其一系列代表作都因为创新成功而成为历久弥新的经典。这与屠洪刚先生学习京剧专业却从事了流行音乐分不开。所以,在流行歌坛中,屠洪刚是特别的唯一的存在,且难以复制,因为没有流行歌手会为了唱流行而专门去系统的学习京剧。哪怕如王珮瑜老师这样唱京剧的人唱流行也只是偶尔为之,其目的是为了唤起听众对京剧的关注,不会思考京剧如何与流行融合。当然,李娜老师的《苏武牧羊》空前绝后,展现了中国传统音乐中的诸多唱法,而且是专为李娜量身定做的在九七年投入的上百万的大制作,但这个作品更象是中国古典主义的代表,和流行音乐还是隔了一层。而屠洪刚作品的京剧唱法完全无形的消融于流行歌曲,在大众看来就是流行歌曲,所以被称为新古典主义。但正是通过《苏武牧羊》展示了中国传统声乐体系训练下能达到的高度,如果李娜不是豫剧专业的滋养,是不可能完成《苏武牧羊》的。由此可见中国戏曲、民歌等一系列传统唱法的宝贵了。龚琳娜的忐忑也证明了这一点。所以,中国音乐人有责任把这些宝贵的唱法、韵、腔继承并发展下去的,若能完美融入到流行音乐中,会极大的提高流行音乐的档次。或许,那种流行音乐也可以定义为新流行音乐,成为既能被大众接受又高品质的音乐。毕竟,现实中,曲高和寡,雅俗共赏更难能可贵。凭什么流行音乐的门槛可以那么低,凭什么不该给大众高品质的流行歌曲。

首先说明我并非专业的声乐学习者,只能从文化创新层面论述我理解的音乐创新。这就如同我站在庐山之外,无法交代庐山的内部,但可能正因为能远距离感受庐山的整体,反而更能说清庐山与天地山川的关系。所以,我论述的重点是音乐作为文化的一部分,怎样随着文化的发展而发展,而东西方文化的差异又怎样决定了东西方音乐的差异。只有弄清楚了东西方音乐在人类音乐史上各自的位置,我们才能理解东西方音乐的差异以及各自的特点、利弊。而最好的创新就是取长补短,建构一个更完整更好的音乐体系,也唯有这个更完整更好的体系代表着未来,引领着未来。其中涉及音乐专业的部分如有不对之处,欢迎读者指出。

(二)东西方音乐的本质差异

东西方文化的差异决定了东西方音乐的差异。

从整个人类的文明进程来看,人类的文化经历了前神学、神学、哲学、科学四个阶段,中国1840年鸦片战争以前的文化都属于前神学文化。它的特点是天地崇拜,而不是上帝人格神崇拜;是祖先敬仰,而不是上帝人格敬仰;学问上关注的是人伦关系,而不是仰望星空或渴望揭示大自然的奥秘。这与代表西方文化之根的地中海文化完全不同。

中国是世界上唯一还在使用象形文字的国家,使得我们的思维方式偏具象,和西方拼音文字塑成的抽象逻辑思维方式有一定的区别。所以,中国的哲学如老庄是直觉体系的粗疏逻辑模型,中医学也都是经验体系的归纳总结,它们共同的特点都是直接输出结论,而没有证明。而西方的理念是“知识即证明”,凭经验而假设出来的逻辑模型是无效的。精密逻辑模型的特点是容易发现问题。因为所有知识都只是一个非真的逻辑模型(如果读者中有理解不了的直接当做结论就可以了,此处就不展开说明和论述了),随着人类信息量的增加,旧的精密逻辑模型必然出现问题,而对问题的处理就可以升级逻辑模型,即拓展出人类新的知识体系。粗疏逻辑模型因为粗疏难以发现问题,所以其升级速度相对慢得多。这就是为什么牛顿凭《自然哲学的数学原理》可以开启整个工业时代,而中国因为没有哲科思维,始终处于农业文明阶段,无法开启真正的工业化,无法进入资本主义社会。但前神学文化是神学、哲学、科学的根,西方文化早早遗失了象形文字阶段(人类每个地方的文字都是从象形文字开始的)的文化,就等于遗失了自己的文化之根,在既有文化的遮蔽下一路飞奔,仅仅几百年,就污染完了整个地球,缔造了人类一系列的生存危机。所以,新文化的再造必须替现在主流的西方文化找回自己的文化之根。王东岳先生已经完成了这个任务,把东西方文化合二为一。

东西方文化的特质落实在音乐上完全一致。

总的来看,西方的音乐体系在理论建构的抽象的过程中遗失或者说忽略了音色这个声音最基础的属性,相当于遗失了音乐的根。这与单音节汉字的发声可以有很多南腔北调的丰富变化而西方拼音文字的发音相对单一有关。而且,这种区别也决定了二者在歌曲表达上的区别。

中国特有汉字语言的情感表达自有其咬字的要求,尤其在京剧中,讲究字正腔圆,以实现最清晰的表意和最丰沛的抒情。所以,同样唱《精忠报国》,学美声的马佳与屠洪刚的唱法在咬字上有着明显的区别。京剧的咬字训练使得屠洪刚演唱的任何一首歌,闭着眼睛都听得清每一个字,同时,情感表达的细节更加丰富。歌是旋律化的说话,想象一下话剧中、影视剧中的台词功力多重要,就可以清楚歌唱中这种咬字的训练重要了。而这,正是表达中文歌曲所需要而在西方声乐训练中缺失的东西。或者说,西方声乐体系下的美声在咬字这方面,与中国歌曲的表达不是最适配的。

任何理论建构的抽象过程都是从具体现象开始,到最后抛弃现象,提炼出本质规律。如数学是从人类的具体的现象层面的实物计数开始起步的,但当毕达哥拉斯建立起他的数论体系时,就和具体实物没啥关系了。虽然他提出“万物皆数”,认为数是万物的本原,但他的数论体系是一个逻辑形式系统,是通过数的结构关系来说明万物之间的结构关系。如毕达哥拉斯发现了音高的高低和弦比例关系,认为正是数的和谐缔造了音乐的和谐。

很显然,艺术和哲学、科学略有不同,理性的音乐理论是为感性的音乐创作服务的,音乐作品的最终呈现还是要落实到具体现象层面的感性表达才能实现。一旦西方的音乐理论在抽象的逻辑建构中遗漏了音色的关系,就无法还原音色现象最初的丰富与绚烂。这是西方音乐体系下千人一声的根本原因。当我们盲目的追随西方的音乐体系教育时,缔造出的歌者也必然是千人一声。龚琳娜老师深刻意识到了这一点,所以倡导一人千声的理念,倡导从中国传统音乐中提炼出属于中国的丰富音色,如戏曲中的各个行当,如部分有幸还没有被西化的民歌(有些已经西化了),都是创造中国新音乐的无尽养分。也正是因为这一点,我借用潘乃宪先生说龚琳娜臻于哲学境界的说法,用了一篇文章《浅谈龚琳娜音乐的哲学思想》去解读。文章链接如下:物演通论看世界之四十六:浅谈龚琳娜音乐的哲学思想

应该说任何音乐理论、理念都不是哲学,我只是借用潘乃宪先生的说法,表达在音乐认知领域,相对而言,龚琳娜更看到了中国传统音乐与西方音乐在本质上不同的一些东西,因为有朋友质疑这一点,故特此说明。此篇也相当于续篇,能更清晰的交代中国传统音乐在音乐史上的位置。

从音乐发生学的角度来看,在人类还没有语言的时候,就能感受到大自然不同音色的声音,在声音还不能称之为音乐或旋律的时候,声音的差异首先就表现在音色上,所以,它是声音最本质的属性。想象一下,婴儿听到母亲的声音时,能辨别出母亲的音色而让他有安全感,这就是音色对于声音的重要性。正因为音色的差异,不同的乐器有不同的声音特质,二胡版的《二泉映月》是经典,有如泣如诉的沧桑感,换了钢琴演奏就没那味儿了。音色就是声音的味道。所以,最早音乐作品的创作与表达直接和乐器相关联,如古琴曲很难换成其他乐器表达,换了味道就不正了。

从人类有了口头上的语言交流,到慢慢产生音乐,皆源于生活的需要,自然的与鸟儿需要通过鸟鸣完成求偶一样。为了给劳动打气,有了劳动时的歌;为了抒发各种情感,如为了恋爱,有了情歌;巫师为了表达他在与天地沟通,有了最早仪式化的乐音(以后升级为国家祭祀及各种大典上的需要的雅乐),而不同自然环境下歌唱的人们不自觉的会根据其自然环境、生活环境而模拟一些声音,如龚琳娜老师证明了很多民歌的特色都源于最初的生存环境,形成了他们特有的发声和腔调。(具体可见《浅谈龚琳娜音乐的哲学思想》,此处不再赘述。)

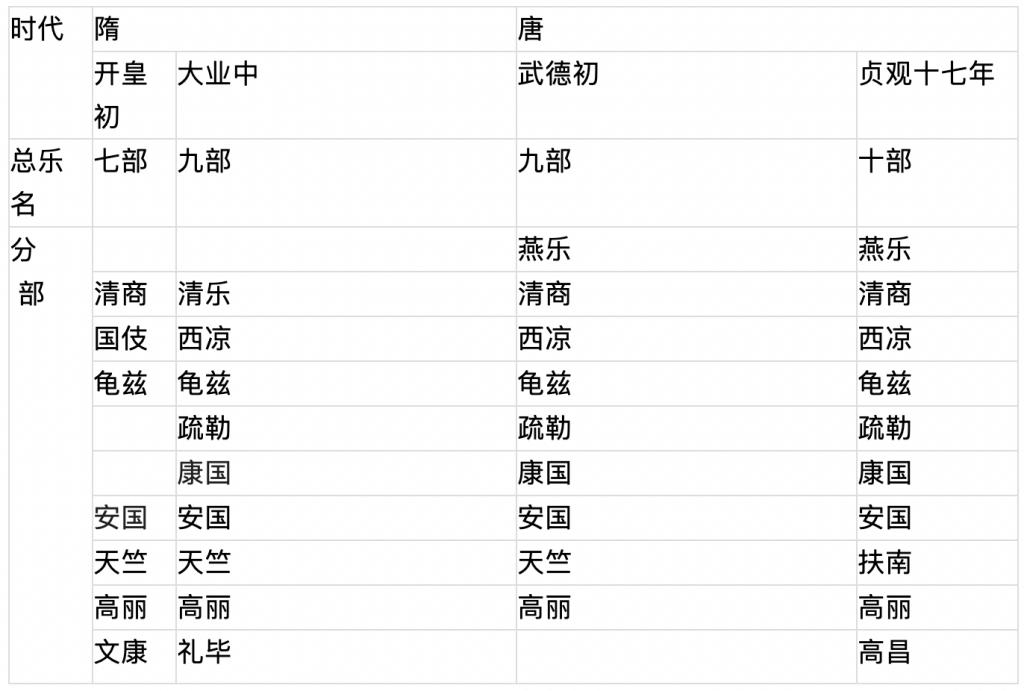

中国是一个多民族的国家,虽然秦始皇早早统一了六国,实现了同文同轨,但文字同不代表语音同,各地仍然拥有各自特有的方言,以及各自不同语音特色下的民歌。从周朝开始,通过采风就开始汇集各个地域的歌曲;秦汉乐府机构也都广泛收集民间歌谣(注:作为另一个音乐机构的太府机构掌管雅乐);到了隋唐,更是不断吸收和融合各个民族、各个国家的歌舞,形成了燕乐(和雅乐对立的乐种)的多部乐体系,即按照地域和音乐特色归为几类(见图):

简言之,中国的音乐一直都保留了音乐从诞生时就相互区别的音色和腔调,这是音乐的最原始属性,丰富而璀璨。就如同婴幼儿可以辨别的颜色比成人多的多,随着理性成长,把颜色归类命名,成人分辨细微差别的能力就丧失了。这是简约原理作用于万事万物的结果。当理性成长,感性的就会被削减。中国音乐就是感性更丰富的婴幼儿,处于人类音乐史的前衍阶段,一如中国前神学文化处于人类文明的前衍阶段。但音乐作品本身是落实在感性层面的,所以艺术家需要感性敏锐,需要赤子般的状态,理性是辅助于感性的。这就是中国艺术作品比西方更精致的原因,如中国古代的绘画和书法,其艺术价值比西方高的多,音乐也不该例外。中国文化停留在农业文明阶段精雕细琢几千年,以致于在人类农业文明阶段,我们经常是世界老大,艺术作品也一样。

当然,中国传统音乐并不是各个地方音乐的简单叠加,而是会在不断的交流融合中成长,汇流出日益完整的新体系。如中国的戏剧音乐最早可追溯到周代的“散乐”、先秦的“角抵戏”,经过汉代的“百戏”,形成了两晋南北朝乃至隋唐的歌舞剧,唐代的参军戏是最有名的歌舞剧。到了宋朝,戏曲艺术正式确立,形成宋元杂剧。元杂剧也称“北曲”,和称为“南曲”的南戏相融合到明朝称为“明传奇”。这些传奇根据根据各地方言音调派生出众多的声腔剧种,以“四大声腔”(即海盐腔、余姚腔、弋阳腔、昆山腔)最有名。及至清代,“梆子腔”和“皮黄腔”兴起。“梆子腔”即“秦腔”,不同的流派有河北梆子、河南梆子、山东梆子、山西梆子,“皮黄腔”即“西皮”、“二黄”的融合产物,而“西皮”是秦腔与汉调融合的产物,“二黄”是弋阳腔在江西、安徽一带的发展产物。乾隆年间,四大徽班把“皮黄腔”带入北京,在融合了昆腔、高强、梆子诸腔的基础上,与北京方言想结合,形成了京剧,它是板腔体系中最完善的体系,是博采众家之长的集大成者,成为戏曲发展史上的最高峰,兴盛了一百多年。

当然,在中国传统音乐中,也会不断拓展对于音乐规律的认知,律学和乐学也是同步发展的。只不过,西方人的逻辑思维能力强,所以西方古典音乐理论的体系不断完善和规范,有大量的文字和音响文献,易于流传。而中国的传统音乐,更多是经验积累下的归纳总结,无力提炼成完善的理论体系,以致于有些东西只能口传心授。正因为没有一套完备的作曲理论与法则,许多作品只能失传。

总之,西方音乐的发展方向是以旋律、节奏、和声、调式等为主,追求歌唱艺术自身的规律,追求音乐的理论知识,追求音乐的体系化发展,是理性指导下的发展。而中国传统音乐没有系统的基础乐理,更多的还处于经验阶段、感性阶段,追求音韵、腔调、意境等感性的极致表达。所以,翻开东西方音乐史,西方音乐的体系化发展脉络很清晰,而中国音乐史下的中国音乐仿佛没有体系,到近代教育体系已经西方化了。但中国传统音乐作为音乐之根,保留了最丰富的音色和韵、腔、调等,如果不能化繁为简,建立体系统一起来,就显得杂乱,但如果能象京剧那样统合起来,在应用上也算有体系了。中华民族是长于务实而弱于务虚的民族,所以,即使在务实上融会贯通的东西,常常也没有能力将感悟升级为理论并彻底的去完善它。所以,东西方音乐各有特点、各有利弊。中国的音乐人最需要的就是在理解了东西方音乐的本质差异上吸收它们好的部分,补自己之不足。

(三)新音乐该如何融合

理解了东西方音乐的本质差异,再来看未来音乐的融合创新就有方向和路径了。中国音乐人在学习西方音乐体系的同时,需要把西方音乐遗失了,而中国音乐发展了上千年的那些特有的东西也纳入这个整体去学习,有能力的可以系统化的梳理,将其体系化、理论化。这样的音乐体系才是完整的。把这样的体系纳入教学实践,中国未来的音乐骨血里才有真正的中国味。

这个世界是单向演化的,而且是承接着当下的一切继续发展,传统文化、传统音乐不可能再成为主流。我们之所以需要学习传统,继承传统,是因为西方的当下的主流文化体系、音乐体系在自身的分化发展中已经远离了根,也就失去了整体理解和看待的视角。所以,我们需要补上西方缺失的东西,重新去整体的梳理和理解,这就有了最自然的融合和创新。所以,继承传统的目的是发展未来,京剧的出现本身就是不断融合不断创新的结果。创新的基础就是创新者本身至少就得精深理解两套不同的东西,不精深就没有本质的理解,就不可能合二为一。

换言之,任何融合创新都基于对融合对象的真正理解。屠洪刚先生能把把京剧中的东西自然的融入流行歌曲,基于他真正的既爱京剧,也爱流行歌曲,真正的既懂京剧,也懂流行歌曲。龚琳娜老师的声乐技巧几乎满级,但唱某些流行歌,还是不够自然,因为她只是把流行音乐当做她的研究对象之一,并没有足够的流行音乐演唱训练。可见完美的融合也不是那么容易的事。

屠洪刚先生能开创出最早最纯粹的“中国风”源于他11岁坐科京剧,经历了7年严格的训练,拥有了东方戏曲训练出的声音特质。但同时,他开始喜欢刚刚流入大陆的流行音乐,学唱邓丽君、齐秦等人的歌曲,前后翻录了几十盘磁带,在翻唱中完全掌握了流行音乐的唱法,顺利安装了与京剧完全不同的声音特质。但刚开始,他并没有把这两种唱法或特质融合起来。直到《霸王别姬》横空出世,通过融合京剧中铜锤花脸的发声方式,屠洪刚完全还原了霸王的铁骨柔情。从此,就走入了他的京剧与流行相融合的时代,开创了新古典主义的中国风,拥有了独一无二的“屠式唱法”。这种融合是真正最自然的合二为一的融合,听着是流行,但最好的流行歌手也唱不出来。在一次访谈中,李玲玉直接说除了屠洪刚,没人能唱好“霸王别姬”,就因为他拥有京剧特有的发声方式。同样因为此,屠洪刚一系列的作品中,非戏曲出身的都翻唱不好。其中典型的代表作就是“江山无限”。这是融入京剧老生唱法的歌曲,翻唱者自然需要京剧老生的训练打底。

屠洪刚老师最大的优点就在从来不炫技,所有的技巧无形的服务于作品,以致于有些歌你听着并不觉得难,高音也不觉得高,感情的处理更是丰富细腻,咬字虚实皆当,刚可至刚,柔可至柔,所以前期是婉约派的代表,但转眼就能变成豪放派的代表。这源于他兼具京剧和流行的深厚功底,且能自如的运用,所以刚柔并济。可见好的融合,是两个系统的完全兼容,才能自然流畅,不着痕迹。

在这个中国音乐需要创新的时代,屠洪刚先生的成功经验无疑是值得推广和学习的,否则中国流行音乐的中国风都是单一且低层级的。在网上看到有人评级韩磊老师和屠洪刚老师,说韩磊这样的歌手以后还会有,而屠洪刚这样的歌手以后很难再有,深以为然。美声唱法的歌者改唱通俗,是可以达到韩磊老师的高度的,而从京剧起步,去进行中国流行音乐的创新,有志于此的人甚少,且任重而道远。这需要一大批志同道合的人去做这些该做的事。

记得在屠洪刚老师的微博中看到过对龚琳娜唱功的称赞,当时龚老师还不火,没被大众认可,也记得屠老师说会听霍尊的歌,可见,屠洪刚老师关注的还是中国传统音乐如何在当代发展。有志于此的都算同道了,但现在这方面的力量远远不够。

愿中国音乐的明天更美好!