《物演通论》的整体结构、概念关系及逻辑脉络梳理

2024年1月6日物演学友广州聚会主题分享。

为什么要做这个分享呢?因为12月23日的分享让大家理解了《物演通论》底层的“一”(即“递弱代偿的存在性”)是通过纵向视角对横向视角的整顿完成的,当然,整顿过程就是二者耦合的过程。这个过程的具体落实充分表达在全书的整体结构、概念关系乃至逻辑脉络上,所以,我们今天进一步拓展一下这些有助于整体性理解《物演通论》的内容。

我们理解任何对象,乃至这个世界,整体性的理解都是最重要的,因为细节上的重大缺失或者重大错误在整体架构下都是小问题,而整体架构的一点点偏差导致的可能都是大问题,整体上的方向偏了,可能直接就倒悬了世界,颠倒了价值评价体系。这就是战略和战术的关系,战略引领战术,战术可以根据具体情况的变化随机应变,这就是所谓的兵无常势水无常形,用物演的话说就是横向依存具有偶然性;但没有战略的战术,就是没有目标的无头苍蝇,所作所为可能完全是无用的内耗,只有纵向衍存必然性的“道”,才是我们最需要正确理解的整体。

所以,我尽量分享给大家整体性的东西,基于这些东西,大家就可以更好的去理解全书各个章节的细节。

提纲:

今天的分享包括三部分内容:

1、《物演通论》的整体结构和概述。

2、《物演通论》三卷的概念关系。

3、《物演通论》全书的逻辑脉络。

每次分享前我会首先给出提纲,也是为了让大家一开始就对所分享的内容有一个整体性的了解,这就如同每本书前面必然是目录,目录就是提纲挈领的全书的结构。我们不管学什么东西,把握整体都是最重要的。任何细节也只有明白其整体背景才能正确理解。我举一个极端的例子:我前些日子在三水听了一场法国爱乐乐团音乐会,结束后还增加了演奏曲目,其中的指挥家特别会互动,让小朋友一个个上台变身成指挥家过了一把指挥的瘾。如果忽略这个背景的话,长大后的小朋友说自己指挥过法国爱乐乐团演奏一点儿都不违背事实,但知道背景的就知道这种说法最多算个玩笑。所以,任何事实只有理解了事实后面的背景才有意义,背景性存在才是更重要的、具有决定性作用的存在。而且,这世界上不存在可以割裂了时空背景的独立的事实。

总之,通过今天这三部分内容的分享,希望帮大家建立起《物演通论》在整体上的大致理解。这样,后续再去看书,看到的就不是零散的内容,而是特定整体结构下的具体内容。我们学到的所有东西也都符合整体性的本质。总之,我希望大家后续学到的每一点东西都不是割裂的碎片化的东西,而是基于一个整体系统下的细节丰富。这样,对于整体和细节的理解才能相得益彰。

接下来,我们进入第一部分内容的学习。

一、全书的结构和概述

(一)全书的结构

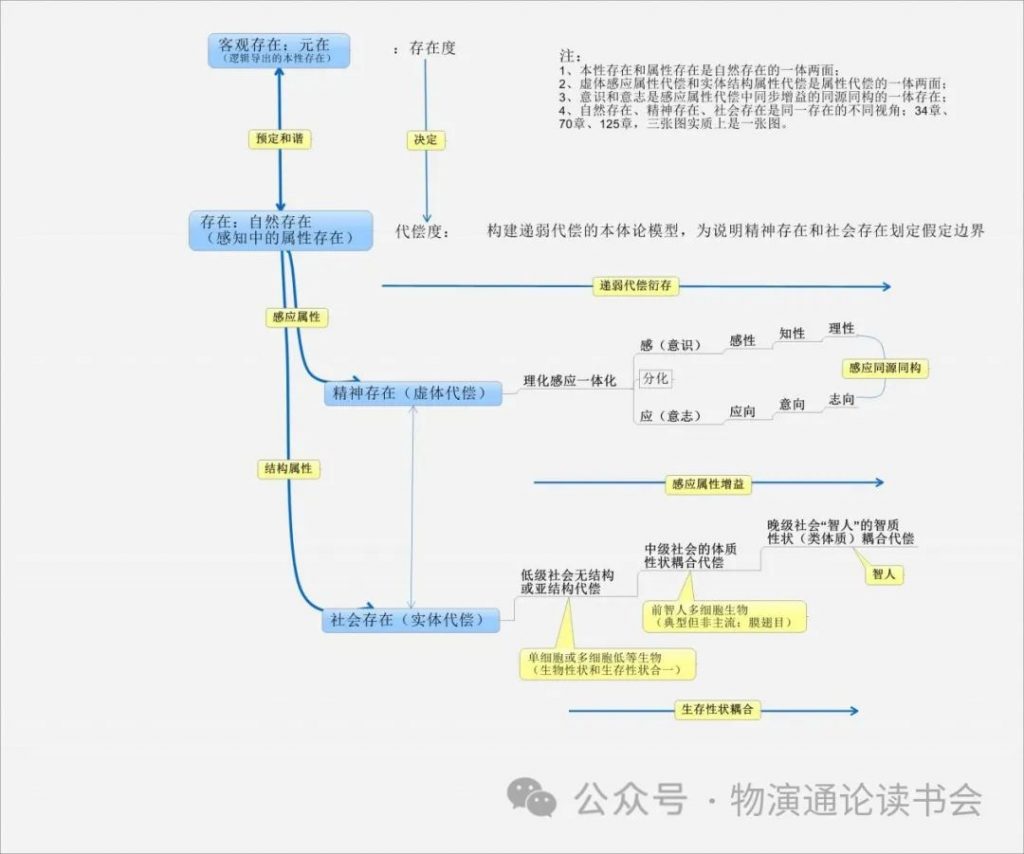

大家看到的这张图是2017年办上海《物演通论》读书会、我做学习分享时,请朋友帮忙做的图,这张图对全书的结构及其最重要的内容做的一个最简单的说明。

1、首先,全书三卷的卷一是自然哲学卷,讲自然存在,以自然存在为主要研究对象。

那么什么是自然哲学?简单的说,就是类似古希腊本体论阶段,追究不变本体的哲学,在巴门尼德引入“存在”的概念以后,转为存在论。存在论类似我们所说的唯物主义。因为在这个阶段,人类还没有意识到我们的感知是有规定性的、我们的感知结果是非真的。所以,卷一第一章作者会说“把感知中的存在作为对象的总和来研究乃为自然哲学”,也就是说,作者虽然明白我们的感知是有规定性的,我们的感知结果是非真的,但在卷一,我们不讨论感知规定性的问题,反正不管你讨论与否,你的感知结果都是既定的、不变的、唯一的。所以,在卷一阶段,我们会和存在论哲学一样,只追究终极,只追究存在,仍然以感知结果为研究对象。当然,知道了感知规定性后追究存在,与本体论阶段追求存在还是有不同的,因为它有一个问题需要解决,就是如何规避感知结果非真导致的影响,或者说把这个影响降低到最小。而且,按照既往本体论阶段的追究方式,早就无法完成追究存在的任务了。

具体而言,古希腊追究本体的主要方式就是从质料因和形式因来追究的,当然,亚里士多德还通过动力因和目的因来追究,但这不是主要方式,可以略过。从质料因的角度看,最小的本原存在仿佛无限可分;而从形式因的角度看,所谓形式,归根到底就是逻辑形式,如古希腊毕达哥拉斯把数视为万物的本原,但实际上数并不是万物的本原,数所表达的一切规律,只是我们先验的理性精密逻辑形式,是数理逻辑形式。这里的所谓先验,是康德缔造的哲学概念,就是指先于我们经验而存在的我们感知世界的方式和整顿信息的格式。比如任何人看到的同一片树叶都是绿的,虽然可能有细微差别,但这是同一物种下个体的细微差别,我们不讨论,这是感性的先验;而理性的先验是我们都认可1+1=2,都认可数学上的公理,以及公理下证明与推导,因为我们先验的理性逻辑形式生下来就一样。

显然,逻辑形式是随着逻辑主体的衍存位相的变化而变化的,不能成为不变的本体。所以,古希腊对存在的追究,最后都会陷入迷惘,追究不变的本体已经没有出路了,因为不变的本体实际上是不存在的。所以,卷一的自然哲学不再追究万物的本体,转而追究万物的本性,即书中所说的存在的相对性规律或存在性。而对这个存在性的具体说明就是递弱代偿的逻辑模型。

我们看图,图分三段,上面1/3段是自然哲学卷的内容,解读的是自然存在。在知道了感知具有规定性以后,我们就可以把我们通常说的自然存在和客观存在区分开来。客观存在就是客体及其关系构成的客观世界,就是元在,就是本性存在。这里的本性存在是相对于感知中的存在,也就是属性存在而言的,它类似古希腊的本体,但因为本体的概念在物演逻辑模型中不成立,所以改为本性,它对应的是存在度。当然,站在认识论角度,它归根到底也是我们逻辑导出的存在,只是在存在论角度我们暂时不这样讨论。

而自然存在就是我们感知中的所有存在,就是所有对象及其关系构成的属性存在,它对应的是代偿度。而且,无论是作为感性结果的具体的存在(如可见的日月星辰、花草树木等),还是理性结果的抽象的整体存在,包括我们通过理性逻辑缔造的逻辑模型,都是我们感知中的存在。(在这里,我提示大家要养成一个习惯,物演中说感知,通常就是广义的感知,即包括了从理化感应、感性、知性到理性的整个广义逻辑。广义逻辑是物演特有的概念,是卷二的内容,是相对于狭义逻辑而言的。广义逻辑的提出把狭义逻辑或高端逻辑与感性等低端逻辑彻底打通,从而说清了狭义逻辑的发生学原理,即狭义逻辑不过是前衍低端逻辑的代偿产物,或分化产物。也就是说,狭义理性逻辑和低端感性逻辑是一系的存在,二者只有衍存位相或存在度上区别,没有本质的不同。)另外,我们特别说明一下整体存在和具体存在:在物演的概念体系中,一般把整体的存在叫存在,把具体的存在叫存在者。当然,物演讨论的具体存在也不是具体的某一个人或某一棵树,而是某一个物类。这是物演讨论问题的基本尺度。这是我们要明确的。网络上很多人对存在度概念的误用,都是因为没在这个尺度上讨论。

也就是说,客体构成的客观世界,我们的感知无法抵达,但我们感知中的自然存在和客观世界不是割裂的,而是一体的,或预定和谐的。所谓一体,就是指我感知中的你虽然非真,但我的感知不可能凭空产生,虽然真实的你我够不到,但非真的你之所以在我的感知中显现,绝不仅仅因为我的感知规定,还因为非真的你后面必然有一个真实的你,你是我的衍存或依存条件,才能被我所感知。这就如同我们爬一座山,感知中的山虽然非真,但你不能说这山不存在,否则你从山顶跳下来试试,立马就能确定山并非仅仅的虚幻,你和山的关系决定了你跳下来的死亡后果。也就是说,虽然感知中的存在都是属性存在,但它必须也必然有所属才对。预定和谐的内容就包含了我们所说的这一点,这一点在预定和谐的哲学表述上是基于衍存或依存关系的“主体与客体对应如一”即“主体之知与客体之在预定和谐”,也就是卷二第九十一章预定和谐的第二要点,主要是指:我们横向感知中的客体就是纵向物演序列下的衍存或依存条件,这种衍存或依存关系决定了“主体之知与客体之在预定和谐”。

虽然预定和谐的内容是卷二才展开讨论的东西,但它其实是理解全书的关键点,卷一也必然涉及相关内容,如卷一第二十五章就提到了由存在的同一性和统一性决定了预定和谐、如卷一的第六十章直接涉及“预定和谐”,只不过没有用“预定和谐”这个概念而已。因为预定和谐在第九十一章才归纳性的做了最完整、最全面的解读,所以我们不再深入。只要明白结论就可以了,即:我们的感知虽然非真,但基于存在本身的同一性和统一性(见第二十五章),主体与客体的关系也是统一的、和谐的、有效的,也就是预定和谐的。

再看本性或存在度与属性或代偿度的关系,我们会说,万物的本性或存在度决定着万物的属性或代偿度。但学到后面我们会明白存在度和代偿度是一体的,或者说,本性和属性是一体的。这里之所以说决定是因为在属性发生之前,是先有的存在度,如本原存在就是存在度最高的存在,其存在度趋近于1,而代偿度是最低的,趋近于0的。

总之,学完卷一,最基本的要求,至少要能理解本图右上角四点备注的前两点:①、本性存在和属性存在是自然存在的一体两面;②、虚体感应属性代偿和实体结构属性代偿是属性代偿的一体两面。也就是说,任何具体存在的代偿都同时包含虚体感应属性代偿和实体结构属性代偿,二者不可分割。当然,属性代偿不止一体两面,还可以人为的划分为一体三面、四面等,因为存在者除了感应属性和结构属性,还有能动属性等等。比如能动属性,作者在全书中做了一些交待,只是没有象感应属性和实体结构这样集中的分两卷来讨论。集中讨论感应属性,是为了解决既往哲学在精神哲学方面的遗留的问题;集中讨论结构属性,是为了解决既往哲学在社会哲学方面留下的问题,如康德的“实践理性”、黑格尔的“法哲学”、孔德的“实证社会学”、抑或是马克思的“历史唯物主义”,都属于社会哲学,但并没有把社会的本质交待清楚。所以,如何划分和讨论属性,以及哪些是重点,完全取决于我们要解决的问题。如能动属性的代偿进程也能说明自由的本质,也是重要的内容,只是没有感应属性和结构属性重要,所以作者只是把它穿插在卷一和卷三的相关章节去讨论。

另外,需要特别说明的是,因为卷一没有探讨感知的规定性,所以在这个基础上建构的、或者说纯逻辑导出的递弱代偿存在论模型只是一个假设模型。而后两卷都是通过纯逻辑推导对这个假设模型的演绎证明。用这张图上的话说就是:卷一构建的递弱代偿存在论模型,为说明精神存在和社会存在划定假定边界。用第八十章的话说就是——

原则上讲,只有给定了奇点外的边界条件,才有可能达成某种奇性定理,然而由于形而上学禁闭的不可突破性,所谓“奇点外的边界条件”着实无从给出,因此我们说即使真能找到这样的定理,它也仅仅是一个哲学性的定理模型或逻辑模型(即照例是一个对既往哲学理论予以证伪后的猜想和假说)。在这个意义上,读者可以将本书卷一中论述的“递弱代偿法则”视为“奇点外的存在模型”和“假设的边界条件”。

(这里的“奇点”是作为“形而上学的禁闭”的既往精神哲学的奇点。这段话的意思就是说:因为“形而上学的禁闭”不可突破,所以,卷一导出的递弱代偿存在论模型只是一个假设逻辑模型,只有完成了卷二、卷三与卷一的广义逻辑自洽的证明,才算完成了递弱代偿逻辑模型的证明。当然,这里的广义逻辑自洽也包含了狭义逻辑自洽。)

本图左边从自然存在导出了精神存在和社会存在,而精神存在属于虚体感应属性代偿,社会存在属于实体结构代偿,它们其实是同一自然存在不同角度的表达。

2、卷二是精神哲学卷,以精神存在为主要研究对象,是对整个广义逻辑进行最彻底的反思,并通过揭示精神发生学原理,阐明感应属性的代偿增益原理。

什么是精神哲学?第一章说“把感知中的存在作为感知的总和来反思乃为逻辑学”。逻辑学就是精神哲学,就是反思逻辑的哲学。只不过以前的逻辑学没有打通感性、知性和理性,不明白理性逻辑的发生学原理,而《物演通论》通过对逻辑的追本溯源,把狭义逻辑拓展为整体性的逻辑全序列,即广义逻辑,由此说明了精神存在(包括理性逻辑)的发生学原理。

作为精神存在的感应属性,随着递弱代偿的衍存进程,从理化感应的一体化发展到“感”和“应”开始分离,且随着分化层级或代偿层级的增加而分离越来越遥远(图中没有展示出这一点)。“感”即“意识”,“应”即“意志”,“意识”随着衍存进程分化为感性、知性和理性,“意志”同步分化为应向、意向和志向。这个衍存进程就是感应属性的代偿增益进程。

在这个进程下,我们之所以要分别追究“意识”和“意志”,是因为感应属性的分化层级多了以后,“意识”和“意志”的内涵越来越丰富,“感”与“应”耦合越来越难,以致于我们不得不人为划分出“意识”和“意志”,才能继续追究。这是认知的需要。

但我们要明白,分开追究的目的还是为了合。从同一律到简一律,简约化的代偿要求我们只有完成认知的合一,才算做好了认知的预应(“应”即依存实现)的工作。

所以,任何概念的划分,乃至认知的划分,最高标准、要求和目的都是能分能合。所以,我们必须清楚,在现实中,任何“感”都是“应”向下的感,任何“应”(即依存实现)也是“感”的方向和目标,所以,它们虽然随着耦合层级上的跨度越来越大而变得越来越难耦合,但同源同构的它们永远不可能单独存在。这就是本图右上角四点备注的第三点:意识和意志是感应属性代偿中同步增益的同源同构的一体存在。注意这里的一体和前面说的“感”与“应”的分离并不矛盾。分离指的是整体上或同一层级的“感”与“应”的分离,而一体指的是任何“感”都以前衍的“应”为基础,并靠“应”来决定“感”的方向,而任何“应”都以前衍的“感”为基础,并靠“感”达成依存实现,也就是“应”的实现。

3、卷三是社会哲学卷,以社会存在为主要研究对象,阐明了万物分化耦合落实在生物社会阶段的具体内容:生存性状的分化耦合原理。

因为无机物构成的社会作为死物的聚集没有太多研究的必要,所以,社会存在的范围重点落实在生物构成的社会层面,其中最重要的是人类社会,它是自然结构代偿的终末代偿产物。

生物社会的结构代偿阶段随着递弱代偿的自然衍存进程可分为三个代偿:①、低级社会无结构或亚结构阶段。这是由单细胞或多细胞低等生物构成的社会,这时候的生物性状和生存性状是合一的;②、中级社会的体质性状分化耦合阶段。这是智人以前的多细胞中等生物构成的社会,其中膜翅目生物社会把这种体质性状分化耦合的特征表达的特别鲜明,但膜翅目生物社会并不是这个阶段的主流,所以,这个阶段的体质性状分化最重要的就表现在两性分化上,以及生物物种本身的演进分化上;③、晚级社会的智质性状(即类体质,即人造物)分化耦合阶段。这是智人以后以高等生物为基质构成的社会。这个阶段的智质分化程度上的差异就类似此前的生物物种差异,但分化速度是指数级增长的,因为虚体智质的逻辑模型变构比实体的生物体质进化容易多了,也快多了,而逻辑模型的变构主导着类体质(即人造物)的同步变构,使得人类文明阶段的存在度急剧下跌。

特别需要明确的是,因为感应属性代偿和结构实体代偿是一体的,所以,自然存在下的递弱代偿的衍存序列,必然和感应属性代偿增益的序列以及生存性状分化耦合的序列是同一的序列。所以,本图右上角四点备注的第四点指出:自然存在、精神存在、社会存在是同一存在的不同视角,卷一第三十四章的物演坐标示意图、卷二第七十章的精神坐标图和卷三第一百二十五章的社会坐标图也是同一张图,只不过第三十四章是总图,第七十章和第一百二十五章的图是分图,是总图不同角度的表达。而这三张图是全书三卷的浓缩,共同表达着三卷的统一性。

三卷的统一性或整体性通过三卷的第一设问也能看出来:卷一的第一设问是人为什么要追问存在?卷二的第一设问是人为什么要通过指谓存在而存在?卷三的第一设问是人为什么要以社会的结构形式存在?三卷的第一设问换个表达分别就是:人为什么要代偿?人为什么有感应属性代偿?人为什么有结构属性代偿?归根到底,是一个问题:人为什么必须通过代偿求存?三卷不过是不同角度(总的角度、感应属性的角度、结构属性的角度)的去提问和回答,所以全书三卷每卷的第一句话都是每卷开宗明义的内涵表达:卷一的第一句话“哲学上所谓的‘存在’仅指感知中的对象之总和”说明了卷一虽然知道讨论的对象都是感知中的对象,但暂时并不区分,因为无论你区分与否,你能获知的也只有这样的对象;卷二的第一句话“所谓‘哲学’无非就是对精神存在或精神现象的总结”说明了卷二把感知的对象当做精神存在进行彻底的广义逻辑反思;卷三的第一句话“哲学必须落实到人的存在上来才成其为哲学”说明了无论是卷一的自然哲学还是卷二的精神哲学,都是为卷三的社会哲学服务的,因为人类的所有知识,包括哲学知识都是为人类的求存服务的。哲学的无用仅仅是具体的表层上的无用,无用之大用是体现在提供宇宙观、世界观、价值观上这样的文化奠基作用的。所谓奠基,就是指其他的的行业理论乃至科学理论都需要以此为基础进行重构,因为对世界整体的理解有了变化,整体下的所有局部乃至细节就换了背景,需要更换说明。

所以,全书三卷分别在第二十二章把“自然哲学”命名为“形而下学”、在第八十四章把“精神哲学”命名为“形而中学”、在第一百三十八章把“社会哲学”命名为“形而上学”,其意是想说明自然哲学卷是精神哲学卷的基础,二者共同又是社会哲学卷的基础。可见,无论是三卷每卷第一章开篇的第一句,还是每卷第一章末的第一设问,想揭示的、想开启的都是同一个物演过程或递弱代偿过程,只是角度不同。所以,全书三卷是一个有机整体,由递弱代偿原理一体贯通,三卷分别是同一自然进程的不同视角的递弱代偿衍存序列的表达。

(二)、《物演通论》概述:

1、卷一《自然哲学卷》发现和论证了“递弱代偿原理”,并借以构建了一个完整的哲学体系和全新的“物演”(即“宇宙观”或“进化论”)模型,说明物质演化的本质是一个递弱过程,即愈原始愈简单的物类其存在度愈高,愈后衍愈复杂的物类其存在度愈低。随着存在度的递减,后衍物种为了保证自身能够稳定衍存,就会相应地增加和发展自己续存的能力及结构属性,这种现象就是“代偿”。这个理论模型把物质的演变运动放在了可以定量考查的基础上,并化解了既往进化论的深层困惑:即在宇宙演运的进化过程中,为什么愈高级的物种,虽然它们的生存技巧越来越高强(亦即“衍存属性”越来越繁华),却不能改变它们的存在效力越来越衰微的总体趋势。

卷一还说明了递弱代偿原理是热力学第二定律熵增定律在质量态物质世界的表达。

2、卷二《精神哲学卷》把“认识论”问题与“本体论”问题表述为同一个衍存系统,证明了“认知过程不在于求真而在于求存”这一重要论断,从根本上解决“知与在的关系”问题。也就是说,卷二对广义逻辑做了最彻底的反思,目的就是解决知与在的关系问题。

3、卷三《社会哲学卷》把“社会存在”与“自然存在”、“精神存在”表述为同一个存续系统,证明了“社会系统不是人为的产物而是物态结构演化或生物生机重组的自发序列”这一重要论断,从根本上阐释“社会与人的关系”问题。

4、全书运用西方哲学的逻辑推论方法,为东方哲思之“天人合一”理念作出了一脉缜密的现代注解和系统证明,也就是将东方与西方大相径庭的原初思想体系梳理成一个内在统一的世界观。

5、该理论重新界定了“人类(或人文现象)在自然界的位置”,为人类文明的现代危机和总体趋势提供了一个基础理论,也就是为人类文明的未来发展提供了一个亟待检讨的新路标。

二、《物演通论》三卷概念关系图

(一)、卷一概念关系图

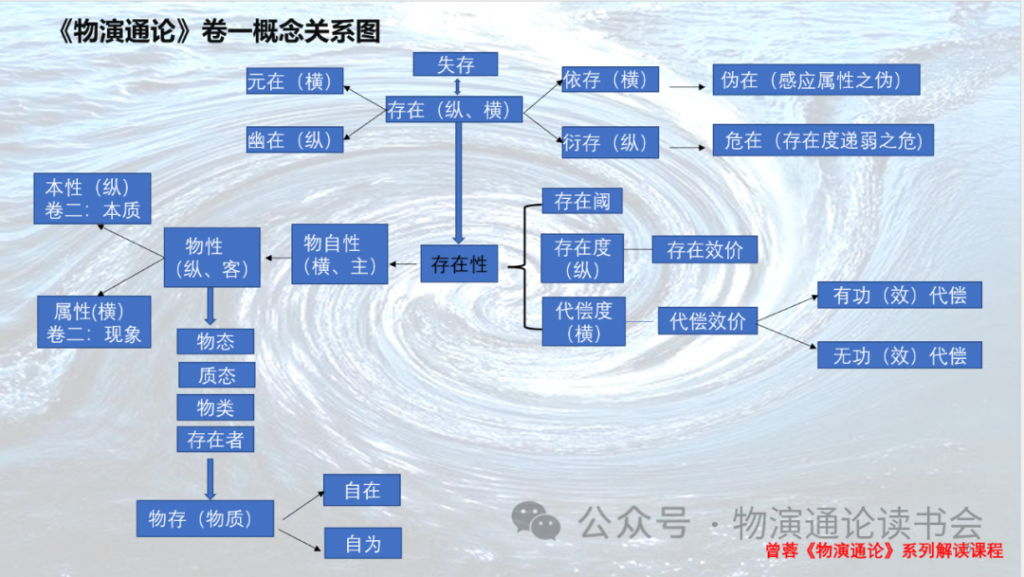

第四版概念注释中属于卷一的部分的概念都在这张图里了。每个概念的具体内涵请大家务必重视,也就是说,概念注释是重点,需要反复精读。我们这里没有时间学习每个概念,如果有对概念内涵的说明,也是为了表达这些概念之间的关系。

1、“存在“与“失存”。

与“存在”这个概念相对应的“失存”这个概念也在概念注释中,理解这个概念也很重要,但它和与其他概念的关系,不属于我们今天探讨的概念关系。所以,我虽然把它列出来了,也只做一个简单的说明: “失存”其实不是消失的一无所有,而是灭归于物演之流,回归成自己的前衍存在,所以,它还是存在于整体的存在中,也正因如此,整体的存在是守恒的。用书中的原话说就是:“灭归者到底只能失存于存在之中,或者说失存于衍存之内”,所以,失存或灭归“不是演化的另一指向,而是演化的临时告竭”。

2、“存在”以及由“存在”蕴含了的纵向范畴、横向范围两个方向的感知,由此延展出的一系列概念。

本书开篇第一句话就说“哲学上的所谓存在仅指感知中的对象之总和”。我们需要明白的是,这里的“感知”包括两方面,一方面是横向空间范围的感知,一方面是纵向时间范畴的感知。关于这一点,第九十一章有详细而深刻的表述,大家可以去看书。递弱代偿正是基于纵向范畴的感知,才能突破既往哲学横向范围的藩篱,从而开拓出新的道路。所以,虽然纵向时间和横向空间其实是一体的,是一回事,是对同一世界的说明,但整本书都更侧重于纵向范畴下的讨论,递弱代偿的本质递弱也是纵向范畴下提炼出来的规律。

也就是说,物演中的“存在”的概念一开始就蕴含了纵向和横向不同视角的感知,并始终将它们视为不可割裂的整体,故,物演模型中的存在是时空物一体的。当然,从纵向和横向两个视角来看的时候,还只能表达时空一体,等定义了存在度的概念以后,才能够表达时空物一体。

正因为“存在”的概念一开始就蕴含了纵向和横向的视角,由此决定了后续延展开来的一系列概念也都有不同视角的表达。如本书中的“依存”和“衍存”、“伪在”和“危在”,都是一组概念中区分不同视角的不同表达。“依存”表达的是万物横向空间范围的关系,“衍存”表达的是万物纵向时间范畴的关系;“伪在”表达的是观念时空本身蕴含的感应属性之伪,我们暂且武断的把它表达为横向依存中的感知之伪,即感知规定性下的感知非真,“危在”表达的是纵向存在度递弱的失存之危。另外,横向感知中的任何具体存在,后面都必然有与之关联的“元在”(或客观存在),而纵向上回溯,回溯到没有时空、没有分化的那个极点,就是“幽在”。所以,“幽在”是纵向范畴逻辑推导出的存在,而“元在”是横向范围逻辑直接导出的存在。

3、接下来我们看“存在性”以及与之相关的一些概念。

“存在性”是卷一的核心概念,其内涵就是递弱代偿,所以,它肯定也是全书的核心。卷一从第一到第七章的所有论述,都是为了把对存在的追究转化为对存在性的追究,因为既往哲学追究存在已经没有出路了。而且,在形而上学的禁闭下,已经没有了讨论本体的基础。这里的“形而上学的禁闭”是卷二的概念,就是指主体无法突破自身的感知规定性。

我们先看“本性”和“属性”的概念关系。因为“本性”和“属性”也可分别视为偏纵向范畴和偏横向范围下的不同概念。因为“本性”类似存在度的非量化表达,其纵向的由强到弱与“属性”横向依存的繁华程度是成正比的。

我们知道,感知中的存在都是属性存在,与之对应的也只能是本性存在,而没有所谓本体,或者根本无法抵达既往哲学内涵下的本体或元在,即,我们只能靠着属性存在去了解本性存在。而且,“本性”这个概念归根到底是由“属性”导出的,属于逻辑假设。“本性”和“属性”的关系与卷二“本质”和“现象”的关系是一回事。也就是说,归根到底,“本性”和“属性”一体,本性是属性逻辑整顿的产物;卷二的“本质”和“现象”也是一体,“本质”是“现象”逻辑整顿的产物。当然,这是我们逻辑反思的结果,因为卷一还没有进入逻辑反思阶段,所以不会这样去讨论。但我们要明确,作者缔造这样的一组组的概念时,就明白它们的一体关系。而且正是基于它们的一体关系,才会去缔造这样一组组的概念。

再说存在性。存在性就是存在的本性,一般来说,侧重表达整体存在的本性,是一个整体性概念。这是本性与存在性的关系。

而“物自性”是针对康德的“物自体”这个概念的沿用和修正。正如在物演的逻辑模型下“本体”不成立,只有“本性”。在物演的逻辑模型下,“物自体”的概念也不成立。因为康德的彼岸“物自体”与此岸的主体是割裂的,而事实上,“物自体”(即客体)与主体的感知并不割裂,前面预定和谐的第二点就说明了“主体与客体对应如一”或“主体之知与客体之在预定和谐”,而且,“物自体”与主体之间的对应关系以及主体的感知方式和感知结果,本身就都是主体存在性或本性的表达,故,可称之为“物自性”。也就是说,“物自性”是物自身存在性的表达。如果说康德“物自体”的“物”指客体,指客观存在,那么“物自性”的“物”就偏主体,如可以指作为主体时的我们,当然也指万物衍存序列下的万物,毕竟我们也是万物之一。所以,主体与客体的对立最终是不成立的,所谓“偏主体”或“偏客体”也只是视角不同,依然不可割裂。总之,物演体系下,主客体最终是归于一系存在的,也就是消解了康德概念设定时此岸与彼岸的割裂,使得此岸与彼岸共存于统一的自然衍存序列下。总之,一切存在都可视为此岸的自在规定,即物自性。而万物的物自性,整体合起来看就是存在性。所以,存在性和物自性的区别,就在于存在性是偏整体存在的表达,而物自性是偏具体存在对自身本性的表达,即“自”本身就暗含着横向的、偏主体的、具体的、自在特性的表达。所以,“物自性”就是物的自在本性的表达,就是物自身存在性和存在度的表达。

“物性”和“物自性”一样,是偏具体存在的存在性表达,但和“物自性”相比,没有“自”,是偏纵向的万物的物性表达,这时的人类也是万物衍存序列下的万物之一,所以,物演才会说“人道是天道的赓续,人性是物性的绽放”。从“存在”到“存在性”,从“物”到“物性”,“物性”这个概念的导出,和“存在性”是一样的,是我们不再追究本体,改为追究万物相对关系时必然导出的概念。故,当我们说存在的时候,能把握的只有存在性;当我们说某物的时候,其实说的就是某物的属性,而某物的所有属性经过逻辑整顿以后的简约化结果就是某物的本性,所以本性和属性一体,前面已经说过,不再赘述。需要补充的一点的就是,本性是偏存在度的表达,属性是偏代偿度的表达,只不过这组概念没有寻求度量化而已。

我们再看“物性”下面的一组概念:“物态”、“质态”、“物类”、“存在者”,从内涵上而言,其实都差不多,“质态”本身就是为了更精准的表达“物态”一词而新造的,“存在者”也是具体的、特定“物态”、“质态”、“物类”的表达,所以,这几个概念我就不多解释了,大家可以去看概念注释,一般不会有理解上的困难。

如果说“物态”、“质态”、“物类”、“存在者”是对具体存在的存在状态的通俗表达,那么,下面的“物存”就是对整体存在的通俗表达。“物存”这个概念的导出是为了修正我们日常所说的“物质”这个概念。我们日常所说的“物质”不包括能量存态的存在,而爱因斯坦的质能方程出来以后,原来“物质”的内涵就必须有所变化了,改成“物存”会更加精准;所以,概念注释中,作者特别说明,如果他继续沿用“物质”这个概念,其内涵也是“物存”的内涵。当然,“物存”本身作为整体存在的通俗概念也可以从属性和本性角度去分别追究,也可以从存在度和代偿度的角度去分别追究,自然,也能从“自在”、“自为”的角度去分别追究。

“自在”、“自为”是黑格尔提出的概念,作者继续沿用,但在物演模型下,把黑格尔没说清的概念内涵说清楚了,即赋予了“自在”、“自为”更精准的内涵。简单说,“自在”是前衍高存在度存在稳定存态的表达,此时的代偿隐而不显;“自为”是后衍高代偿度存在的动荡存态的表达,此时的存在代偿张扬,本性隐而不显。但“自在”、“自为”说到底是一回事,用物演第十三章的说法就是“元一的自丰型概念”,就是说,“自在”、“自为”的概念外延相同,可以覆盖所有存在,其间只有存在度的度的区别。所以,从“自在”到“自为”,内涵随衍存层次的不同(亦即存在度的不同)而自丰,而“自在”、“自为”是对自丰内涵的人为区分,实际上二者在衍存序列上是连续的,没有界限,甚至可以说就是一体的、一回事。这就好比在人的一生中,孩子长大了一岁和老人老了一岁本质上是一回事,都是生命单向运动下的滚动刻度,你不能因为通常把前者视为成长、把后者视为衰老就说它们是两件事,虽然我们日常难免或必须如此武断才能达成认知。另外,你也可以把自在性视为本性,把自为性视为属性,也是一种便捷的理解。

4、 “存在性”及与之直接相关的概念:

为了说明“存在性”,作者把“存在性”从三个角度区分为“存在阈”、“存在度”、“代偿度”,其中,“存在度”和“存在效价”等同,“代偿度”和“代偿效价”等同,只不过“存在度”和“代偿度”是更明确的数量化表达。“存在性”的本质或内涵说到底就是“存在阈”、“存在度”、“代偿度”三者之间的关系,但学到卷一对“存在阈”、“存在度”、“代偿度”具体解读的相关章节,我们可以明白,存在度是三者的核心,存在阈的标准就是本原存在的存在度所决定的,而代偿度也是存在度转化的,存在度和代偿度本质上是一回事,所以,存在度和代偿度只是同一存在不同角度的表达,只不过代偿遵循一定的代偿规定性(即简约原理),使得存在度和代偿度的表达必须具备一定的关系才算达成代偿的实现。当然,这个必须具备一定的关系就是存在度和代偿度之和必须达到普适常量存在阈。特别强调一下,存在度依然是个偏纵向范畴的概念,所以表达为纵向分化下的纵向递弱,而代偿度是个偏横向的概念,表达为纵向分化后的横向耦合或横向依存实现。所以,横向耦合的达成就是纵向分化的实现,这和第四十章说的“代偿度是存在度的实现,存在度是代偿度的本质,从这个意义上讲,代偿度与存在度原本属于同一回事”在内涵上完全一致。

最后看“代偿效价”这个概念。作者根据代偿与存在度、代偿度的关系,把代偿区分为“有效代偿”和“无效代偿”,或者“有功代偿”和“无功代偿”,“有效代偿”和“有功代偿”是一回事,“无效代偿”和“无功代偿”也是一回事。“有效代偿”的“有效”是针对代偿而言的,即代偿的有效在于达成依存实现;“无效代偿”的“无效”是针对存在度而言的,即虽然达成依存实现,但对存在度的递失是没有任何帮助的。所以,“有效代偿”和“无效代偿”仍然是一回事,是代偿这一件事不同角度的表达。

总之,根据我们今天整理的卷一概念关系,不难发现其中的共性,就是作者在为了说明概念而不得不划分概念的时候,采取的划分方式都是可合的分,即从整体系统的不同的角度去划分,如“依存”和“衍存”、“伪在”和“危在”、“本性”与“属性”、“存在度”和“代偿度”、“有效代偿”和“无效代偿”,还有“自在”和“自为”。表面上看,是把一个概念或一个系统一分为二了,但实际上这个二始终表达的还是作为整体的一。因为作者在分的时候就遵循了这个处理复杂系统应该遵循的原则,即任何划分都是可合的分。(注:存在本身就是一个最大的复杂系统,所以横向视角下,越来越多肤浅的新理论诉诸于偶然性或不可知论。)

什么是可合的分?举个例子,为了说明一个人的状态,我们可以按职业、按家庭关系、按性别、按体重、按身高的标准,甚至按人生不同阶段去划分和说明,这些都是可合的分,没有割裂人这个整体,但你不能按心肝脾肺肾去划分,因为这种分割裂了整体,划分后合起来的也不是这个人的整体了。古代中国在处理作为整体的复杂系统时,都遵循这样的划分原则,即可合的分。如中医的金木水火土,并不能简单理解为和人体的实体脏器一一对应,而应该理解为一个能量循环系统下,不同阶段的能量状态的整体特征,只不过中医把不同阶段的不同能量特征抽象为整个功能体系下或功能关系下的不同的主要脏器,但它的本质只是整体功能结构或能量关系的具象化表达。所以黄元御才把金木水火土五行视为一气。“气”是国学很重要的概念,古代中国的宇宙观模型就是气一元论,如果你直接把“气”视为能量、视为存在度就更好理解了。所以,先生也会用“气数”这个词,直言科技是单刃刀,只砍人类的生存“气数”。这里“气数”的内涵就是存在度。阴阳和五行同理,虽然表面上一分为二,但阴阳分别表达的也是同一循环进程下不同的阶段而已,或者同一存在的不同侧面,本质上仍然是一,故能分能合。当然,阴阳和存在度、代偿度肯定是不同的,因为缔造存在度和代偿度的概念是为了解读衍存模型,是矢量化表达,目的是揭示衍存的递弱本质;而既往文化缔造阴阳的概念是为了解读依存模型,是非矢量化的表达,目的是实现当下的、更好的横向依存。

正因为我觉得在先生对存在度和代偿度的划分下,存在度和代偿度的关系和阴阳关系有很多相似点,所以我特意问过先生,存在度和代偿度的划分算不算辩证法。先生说不算。我想,这其中最大的区别就是先生的划分是有方向的、有度量的,而辩证法的划分直接把系统处理为循环系统,且不是单方向的、有度量的。这基于二者建模的时候就有着目标和需要上差异,这方面更深的表述可以看我“物演通论看世界”公众号上的“何为中庸”的一篇文章。

我们常常诟病辩证法简陋的一分为二的处理,但实际上,这不是辩证法最关键的地方,因为我们完全可以一分为三、为四、为五……乃至更多,事实上国学的发展也是如此。辩证法最关键的或最有价值的还是它不割裂整体的划分原则。如“自在”和“自为”就是这种划分。

总之,《物演通论》能实现逻辑模型上的耦合归一,离不开东方思维下的概念划分,这种划分方式本身就是处理复杂系统所需要遵循的最重要、最关键的原则,这也是东方思维方式在《物演通论》中的价值和作用所在。

今天给大家梳理到这里,和《物演通论》的文本就没有直接关系了,却是帮助大家能真正理解物演逻辑模型及其建构方式的最重要的东西,尤其是这种最底层的思维方式、方法的东西,可能在别处也很难听到,所以,我希望大家能重视,尤其是想建构基础理论的同学,这些都是帮助你未来建模时需要注意的最重要的东西。当然,如果你没有那么高的要求和目标,简单的了解一下也就可以了。

(二)、卷二概念关系图

海外新版概念注释中属于卷二的所有概念都在这张图里了,与第四版相比,就是多了“形而上学的禁闭”这个概念。这里,我们通过概念之间的关系,把它们梳理成一个整体,作成一张图来说明。通过对这张图的说明,其实也完成了对卷二整体框架和主要内容的说明。

1、“形而上学的禁闭”

当人类意识到人类的感知是有规定性时,才有了“形而上学的禁闭”这样的概念。因为“形而上学的禁闭”成立的前提条件是把人作为天然的主体,把其他万物作为对象,才会导致所有的对象被人的感知规定性统摄在横向感知的“形而上学的禁闭”内。既往哲学更是囿于这个横向视角,所以一直没找到真正的出路。一旦我们把横向视角转换成纵向视角,也就是不把人看成天然的主体,而是把人视为万物之一的客体,人的精神存在或“形而上学的禁闭”也就有了纵向上的相对性,而对精神存在纵向相对性的追本溯源,可以最终说清“形而上学的禁闭”的发生学原理,以及感应属性代偿的统一规定性乃至不同衍存位相下感应属性代偿的具体规定性,从而彻底说清楚“知”与“在”的关系。

需要说明的是,从卷一到卷三都是通过纵向视角来破解既往哲学的疑难问题。但纵向视角本身也属于纵向感知,也有感知规定性,只是纵向视角的感知可以规避横向视角的直接武断,纵向感知与横向感知的差异也让纵向感知结果可以整顿横向的感知结果,这不代表人突破了形而上学的禁闭,只说明人类完善了自己的感知视角,也就是基于整体视角,才能把割裂的时、空乃至时空下的物耦合为“一”。这样,在卷一中才能澄清存在性或万物之本性(本性度量化后即存在度),在卷二中才能澄清万物感应属性代偿之本性,包括人类的精神存在之本性,也就是包括人在内的万物,其感应属性代偿是被属性载体的存在度所决定的。所以,卷一第二十二章把自然哲学视为是形而下学,是卷二精神哲学的基础;卷二第八十四章把精神哲学视为形而中学,因为卷二一方面是对卷一的证明,另一方面又离不开卷一奠定的存在论基础。具体而言,因为卷二追究的是人的精神本体,是人的能知状态或感知规定性,而人的精神本体,也就是能知状态或感知规定性与作为属性载体的人是不可分割的,被人的存在度所决定。即,存在度之“在”决定感应属性代偿度之“知”,即,卷二探究的或既往哲学追究的人的精神本体来源于卷一所揭示的人的存在度,所以,卷一是“形而下学”,卷二是“形而中学”,卷二以卷一为基础。当然,这是一种比喻的说法,尤其是卷三第一百三十八章把卷三社会哲学比喻为“形而上学”时,“形而下学”和“形而上学”的内涵已经和既往哲学运用这两个概念时的内涵完全不同了,这是我们一定要明白的。

总之,一旦我们讨论“形而上学的禁闭”或形而上学的质态存在,就是指人类的特定存在度所决定了的特定感知规定性下的精神存在或感应属性代偿,是偏横向的概念,因为当主体意识不到感知中的存在都是精神存在时,也就是意识不到感知具有规定性时,是无所谓禁闭的。但横向、纵向是一体的,在纵向视角为主的整个卷二下,“形而上学的禁闭”作为感知规定性,在纵向上是囊括了万物的感知规定的,所以,也可以说万物的感知通道都是“禁闭”的通道。也就是说,“形而上学的禁闭”和感知规定性作为不同的概念有相同的内涵,用在不同的地方完全是基于习惯。比如,我们一般不会用“形而上学的禁闭”去表达物理存在或化学存在的电磁感应,但万物的感知规定性或感知禁闭乃至“形而上学的禁闭”,都仅仅是万物各自存在度下的感应属性代偿而已,它是既往哲学的精神本体,但在《物演通论》中只是代偿层面的现象,而非真正的本体。

卷二把“形而上学的禁闭”内的精神存在分为意识和意志两方面去讨论(主要讨论的是意识这方面),所以,我们这里也把精神存在分成意识和意志两方面去说明,但二者实际上是不可分割的一体存在,这是我们反复强调过的。需要说明的是,既往哲学早期是没有意志论这部分内容的,精神存在主要是通过感性、知性、理性这样的概念进行表达的,及至有了意志论,《物演通论》新的纵向视角的认识论模型(与存在论模型合一)才从意志的角度延伸出与之相关的“应向”、“意向”、“志向”这样的概念乃至对“美”的全新说明。因为概念注释中只有“美”的概念,所以我们这张关系图里也只纳入了“美”的概念。

2、卷二通过从纵向上解读“意识”、“广义逻辑”、“感应属性”以及由其延展开来的一系列概念说明“形而上学的禁闭”或精神存在。

① “意识”、“广义逻辑”、“感应属性”、“感知属性”

按纵向的发生学原理来看,“意识”是从“无意识”到逐渐分化出“潜意识”、“显意识”的整个感知系统全体,“广义逻辑”也是从理化感应逻辑逐渐分化出感性逻辑、知性逻辑和理性逻辑的感知系统全体。所以,广义的“意识”、“感应属性”、“感知属性”与“广义逻辑”在内涵上完全一致。如我们说“感应属性代偿”的时候明显就是在广义上使用“感应属性”或“感应”这样的概念。

也就是说,狭义的“感应”、“感应属性”仅指理化感应。狭义的“感知属性”也是针对狭义的“感应属性”代偿出的后衍概念,包括从理化感应代偿出的感性、知性和理性。但实际上,广义的“感应属性”囊括了后衍的“感知属性”,广义的“感知属性”也囊括了前衍的“感应属性”。所以,广义的“感应属性”和“感知属性”都可以表达整体性的感知,即“广义逻辑”。把广义的“感应”、“感应属性”视为感知系统全体类似“幽在”作为未分化的整体性存在囊括了后续的一切具体存在。也就是说,这些概念在纵向视角下都可以理解为整体性概念,也只有理解成整体性概念,才始终不会割裂作为整体的系统,虽然具体认知必须进行切分也罢。当然,具体章节在文本上的具体运用,是在狭义还是广义上使用该概念,需要根据上下文来界定。另外,“狭义逻辑”仅指理性,是沿袭既往哲学的逻辑概念并重新界定后的新概念,因为有了“广义逻辑”的说法才有与之相对的“狭义逻辑”。“广义逻辑”囊括从理化感应到感性、知性、理性整个感应属性代偿之全体。所以,我们才说,“意识”、“广义逻辑”、“感应属性”、“感知属性”从广义的整体上来理解,内涵上都是一致的。概念不重要,重要的是内涵,不同的概念往往是囿于不同的问题或习惯所做的沿袭应用和划分,因此,这些概念及其划分可能不同,但内涵上的整体内容是一致的。比如感性、知性、理性,是既往哲学的习惯用法,而无意识、潜意识、显意识是心理学的习惯用法,二者只有概念上的区别,探讨的其实是同一回事。再比如,物理学、数学、几何学三者是一回事,但你讨论时得按照所讨论的具体问题的语言习惯(即概念运用)和系统框架(需要尽量沿袭既往的逻辑模型)去论述和延展。可见,哪怕同一问题在不同场合也需要用不同概念进行讨论。所以,我们在与不懂《物演通论》的人讨论问题时是不能运用《物演通论》的概念的,尤其是需要说明才能理解的概念,否则是没法进行沟通的。反之,深刻理解了物演的朋友之间用物演的概念沟通是最简洁高效的。

感应属性纵向代偿进程中统一遵循简约原理之代偿规定,这导致了感知规定性的纵向贯通性,也就是不同层级的感知武断在纵向上是不矛盾的、是畅通的,或者说武断的底层逻辑是一致的,这就是“广义逻辑自洽”;但简约原理下的层层武断或层层抽象,决定了感应属性的不完备,也就是自洽与完备是不兼容的,这也导致了“广义逻辑失洽”得以发生的纵向必然性。所以,代偿规定性乃至存在性在最深层就塑就了哥德尔定理的内涵。

② “感应函项”与“感应函量”、“代偿函项”与“代偿函量”

概念注释中没有涉及感应函项和代偿函项、代偿函量和感应函量的概念,但在对概念的解读以及具体章节的文本中有所涉及,所以顺便澄清一下。

把整体的感应属性划分为理化感应、感性、知性和理性时,理化感应、感性、知性和理性就是感应函项,感应属性的内涵通过它们得到说明。当然,这往往是从横向上加以应用但从纵向上才能划分清楚的内容,所以它是包含了纵向和横向视角的。也就是说,在简约原理下它们是横向的概念,但需要在纵向发生学上才能明确其纵向统一性,所以,它们既是横向的概念,也是纵向的概念,即因为纵向、横向本身的一体性,它们是囊括了纵向范畴和横向范围的概念。同理,代偿函项的内涵也因此而清晰,即结构属性代偿、感应属性代偿、能动属性代偿等构成了解读代偿的代偿函项。

代偿函量和感应函量则分别表达着纵向的属性代偿量和具体的感应属性代偿量,它们的函量在同一存在度下必然是相同的,因为感应函量只是代偿函量特定角度的表达而已。

③ 纵向的“感应属性增益”和横向的“感应属性耦合”

纵向代偿函量和感应函量同步增加的进程就是“感应属性增益”的进程,就是从理化感应分化出感性、知性、理性之全体的过程。感应属性增益的程度表达着不同衍存位相下主体不同的能知状态,所谓能知状态就是指主体具体的感知规定性。

“感应属性耦合”指主体感应属性与客体可感属性耦合的结果,这个结果就是被感知规定性扭曲了的非真的“对象”,所以,“感应属性耦合”或“对象”就是横向的“所知”,而纵向的“能知”和横向的“所知”是一体的,是特定衍存位相下的存在者的感应属性代偿,所以,对于最后衍的人类而言,用人类的能知与客观世界进行“感应属性耦合”就是我们感知中的对象的总和,就是我们感知中的世界(即宇宙观模型),也就是哲学中的存在。由此反思卷一的递弱代偿存在论模型,我们可以更清晰的意识到作者的“感应属性耦合”是在纵向“感应属性耦合”和横向“感应属性耦合”的基础上再耦合的结果,即作者的逻辑模型包括了纵向感知结果和横向感知结果的耦合,实际上就是用纵向视角的信息量整顿了横向视角的信息量。

这里的主体还涉及“可换位的主体”和“不可换位的主体”。“可换位的主体”指在存在度高的前衍阶段,主体与客体双方处于感应一体的状态,处于同一代偿层级,所以互为主客体,如原子中的质子和电子,因为它们的代偿层级和感应效能是一致的,故成为“可换位的主体”;而在存在度低的后衍阶段,越后衍的主体代偿层级越多,这时,作为他对象的前衍的代偿层级不同的客体,与之就有了代偿层级和感应效能上的差异,如人和鱼,因为代偿位相不同,感应效能也不同,人的感应属性包含了鱼的感应属性(虽然在简约原理下未必在显意识层面呈现),但鱼的感应属性没有包含人的感应属性,所以,人是“不可换位的主体”。

④ 能知决定所知,存在度决定能知与所知,以及延展开的一系列概

念:必然与偶然、现象与本质,位相、位格与盲存,逻各斯和逻辑。

因为能知决定所知,所以主体的感应属性增益程度决定了他的“形而上学的禁闭”状态,或“感应属性耦合”状态,而主体的感应属性增益程度是由他的存在度决定的,所以,存在度决定了能知和所知。存在度或存在本性乃至存在性其实就是卷二提到的“逻各斯”,也就是存在的规定性,具体而言就是递弱代偿的存在性;而且,正是“逻各斯”的演运和展开,导出“逻辑”的分化。我们换一种表达,“逻各斯”就是“在”以及在的规定性,“逻辑”就是“知”以及知的规定性,因为“逻各斯”的展开进程和“逻辑”的展开进程同一,因为“知”就是“在”的感应属性,所以,“在”以及在的规定性决定了“知”以及知的规定性。

用卷一的说法就是纵向的存在度、纵向的衍存位相或位格决定了横向的代偿现象,也就是,纵向的本质决定了横向的现象,纵向的必然决定了横向了偶然状态,而横向的偶然态或代偿现象态其实就是存在者的盲存状态。当然,横向和纵向是一体的,存在度和代偿度是一体的,所以,这种“决定”的表述也只是一种根据衍存顺序所做的习惯性表述,这也是我们反复说明过的。

3、意志

意志落实的指标是苦乐,意志落虚的指标是美,而美是感应分裂的产物。也就是说,在感应一体的理化感应阶段,是无所谓美的。所以,美也是随着感应属性代偿层级越来越多的代偿产物。

需要说明的是,意志属于感应属性代偿中“应”的那一部分,但我们在说明感应属性的内涵时主要还是指从理化感应到感性、知性、理性的感知系统全体,即“广义逻辑”,这是一种习惯,而且,因为“感”、“应”同源同构,“广义逻辑”的“感”无法剥离“应”的导向性作用,所以,我们也可以把“意识”和“意志”视为横向的不可分割的整体性概念,即特定的“感”必有其“应”的导向,而“应”的导向也必然从属于或服务于特定的“感”。所以,当我们把“感应属性”的内涵等同于“广义逻辑”时,也蕴含了不可剥离的“应”,只是暂时不予以讨论或分开另做讨论罢了。这也是为了更好认知必须做的分割。

(三)、卷三概念关系图

海外新版概念注释中属于卷三的所有概念都在这张图里了,除了对“自然社会”这个概念的表述有了更多说明,其他的基本上没有变化。有了前两卷的铺垫,卷三的内容也相对清晰,需要的新概念最少,概念体系和概念关系也很简单。

1、从纵向上的结构化理解社会化的纵向进程,说明“结构”、“社会结构”、“自然社会”、“生物社会”以及构成“生物社会”的“初级社会”、“中级社会”、“晚级社会”。

卷一的结构自繁律决定了万物从简单到复杂的结构代偿进程,任何存在首先都是结构存在,即万物都是“结构”,而且任何作为结构的存在,本身也以社会的形式存在着,此为“社会结构”。如无机存在一般不是单独的原子存在、分子存在,而是聚合在一起的同质的无机物,只不过死物的聚合相对于探讨人类社会的需要,几乎没有价值,所以卷三不讨论死物聚合的无机社会。无机世界构成狭义的“自然社会”或自然界,但广义的“自然社会”囊括了后续一切社会结构,包括“生物社会”以及构成“生物社会”的“初级社会”、“中级社会”、“晚级社会”。

2、社会结构的实现遵循生存性状耦合原理。涉及的相关概念有“生存性状耦合”、“结构耦合”、“生存性状”、“体质性状”和“智质性状”、“结构度”。

这里的“生存性状耦合”的概念是卷三的核心概念。其中“生存性状”包括“体质性状”和“智质性状”,“体质性状”指生物以体能为主的求存方式,“智质性状”指生物以智能为主的求存方式,所以,从本质上说,“智质性状”只是“体质性状”代偿到尽头的另一代偿层级的代偿性延伸。所以,“智质性状”又被称为类体质。总之,“生存性状耦合”是自然存在分化耦合落实在生物社会的具体表达,或者说,“结构耦合”在生物社会阶段的特定表达。可见,“结构耦合”和“生存性状耦合”都是横向依存实现的表达,只不过具体的耦合状态有着“结构度”的差异,如“智质性状”就是比“体质性状”代偿度更高的由虚体智质引领的人类文明阶段特有的分化耦合方式。

3、“结构度”的递增过程就是“天道”运行分化出人类,在人类社会落实为“人道”的过程。所以,人道仍然的天道的表达,故,在横向依存角度上的一切自由或选择,在纵向衍存的角度终不成立。可见,“选择不成立”表达的是本性递弱的必然性和决定性。

三、《物演通论》三卷逻辑脉络梳理

1、卷一逻辑脉络梳理

①作者用第一章到第三十章一点点勾勒出最简单的递弱代偿存在论整体模型:

即从“我思他在”的公理出发通过纯逻辑推导导出“存在性”(1-7章)、“存在度”(8-15章)、“代偿度”(16-28章)的概念和初步解读,随后重点说明了存在的源头(29章:始基存在)和存在的流程(30章:存在性的展开),即通过从存在度、代偿度到存在性的依次说明初步完成了从局部到整体的对存在性的说明。

②而接下来第三十一章到第六十章是对递弱代偿的存在论模型做进一步从整体到细节、再从细节到整体的深入解读:

先从整体到细节通过物演坐标示意图详细解读递弱代偿的存在性(31-41章);再从细节到整体,把细节中分化出的概念合一,说明存在性的整体性和诸多概念的同一性(42-47章);最后在再次强调人与物的自然统一性后,导出5条自然衍存律,并根据衍存律说明了人类文明发展的总趋势(48-55章),最终,站在人类的角度,进一步强调了人类在自然界中的位置以及由此决定了人类的一切,并首尾照应的回答了卷一开篇的问题,同时在末章强调递弱代偿的存在性把精神哲学、社会哲学统一在自然哲学中,并以此为基础,开启卷二的精神哲学(56-60章)。

卷一的逐章总说明:

1、追问为什么惊异(对“追问存在”本身展开追问)→2、横向的惊异暗含着纵向的公理“我思他在”→3、逻辑(即“我思”)也是一种相对存在,故需追究相对存在的原理→4、何为存在的相对性?存在的相对性决定了存在的统一性,但存在的根源是什么→5、哲学史对存在本原的追问反复迷失→6、唯有追问有限的相对的存在之道(即存在性)→7、存在性的概念(1-7章通过演绎法导出“存在性”的概念)→8、为了说明“存在性”先引出“存在效价”的概念→9、“存在度”的概念→10、存在度所在的存在度区间暗含了物质不灭及其衍动,物质不灭决定抽象存在存在度守恒,物质衍存决定具体存在存在度分有→11、存在度分有的五种分布可能→12、通过自然科学的整体信息证明存在度的趋降分布→13、总结存在度的六个指标→14、补充新的存在论模型下的“存在”和“存在者”的概念→15、王氏的老子解读(8-15章为了说明“存在性”通过演绎法导出“存在度”的概念并初步阐述)→16、补偿存在本性不圆满是物演的原动力→17、补偿只能通过存在本身内在的分化构合完成→18、补偿来自外在,故改“补偿”为“代偿”,说明代偿对本性递弱无效→19、但代偿又必须有效,其有效性通过属性丰化实现;故,代偿既有效于属性又无效于本性→20、前衍存在的代偿要求决定后衍存在的物性规定,结构属性和感应属性纵向由此丰化→21、后衍存在随着代偿能动属性增强,日趋活跃与动荡,即日趋失稳与失存→22、代偿的进化现象掩蔽了存在本性的递弱→23、具体存在都会失存→24、失存即“灭归”于物演之流→25、合并存在度和代偿度,指出存在横向的整体同一性和纵向的衍存统一性,并特别说明人类晚级社会,实体结构代偿到极致时,虚体感应属性代偿同步膨胀至追问万物,精神存在凸显而出→26、精神存在凸显而出,通过智质分化主导人类社会实体结构的分化构合,重塑智质载体,即虚存压倒实存→27、虚存压倒实存,是主体本性残弱的极致阶段,故显化出物演进程的“危在”和“伪在”趋势→28、既往哲学视为人类完善的本质只是人类本性至弱至残的表达(16-28章为了说明“存在性”通过演绎法导出“代偿度”的概念并初步阐述)→29、存在的源头:始基存在→30、存在的流程:存在性的展开(29-30章重点说明存在的源头和流程,深入解读了递弱代偿的“存在性”就是哲学追求终极的答案)→31、整体的存在无所谓强弱,后衍之弱是为了整体的强存→32、整体的存在无所谓存在,因为任何存在都是特定主体感知中的存在,唯有说清主体与对象以及对象之间的统一性衍存关系,才能说清整体存在→33、显性的代偿度是解析存在性的关键→34、物演坐标示意图→35、解析物演坐标示意图→36、从代偿度的角度理解失存与代偿→37、从存在度的角度理解存在与代偿→38、从存在阈的角度理解存在→39、存在度是存在性的核心→40、透视存在之“存在阈”、“代偿度”和“存在度”→41、代偿规律(31-41章进一步深入存在性,通过物演坐标示意图深化对存在度、代偿度及存在阈的理解,说明物演进程下的代偿规律)→42、人与自然相统一→43、递弱代偿的物演过程是熵增定律在质量态系统的表达→44、质态同一:本质与现象的同一性→45、质量同一:物质质的规定性就是存在度的量的表达→46、存在度量的递减外在彰显为物类质态的层位跃迁→47、本性与属性同一(42-47章进一步把前述章节分述的东西统一起来,进一步强调人与自然的统一性、递弱代偿理论与熵增定律的统一性、本质与现象的同一性、质与量的同一性、本性与属性的同一等,以完成对存在性的合一的整体性理解,因为所有对整体的划分和论述,都是为了最后回归对整体的合一的理解)→48、自然“天幕之舞”下的至弱之人必须自为(驰骋于至坚)方能自存→49、人与物是统一衍存律下的一体存在→50、条件量之递增趋势(衍存条件递增律)→51、感应性之放大趋势(衍存感应泛化律)→52、能动性之扩张趋势(衍存动势自主律)→53、结构化之繁复趋势(衍存结构自繁律)→54、时空维度之舒展趋势(衍存质量递减律和衍存时度递减律)→55、衍存律及衍存律下的人类文明趋势(48-55章基于42-47章对存在性的深层解读,再次强调人与物的自然统一性,并归纳出五条衍存律)→56、人类意志即自然意志→57、人类的一切问题源自人类的衍存位相→58、人类的追问源于代偿需要→59、“我思他在”是新的逻辑起点推导出揭示万物纵向衍存关系的存在性→60、递弱代偿的存在性统一了自然存在、精神存在、社会存在(56-60章站在人类的角度回答开篇的问题,以自然存在、精神存在、社会存在的统一性导出卷二)

2、卷二精神哲学卷的整体逻辑脉络:

卷二对于精神存在的说明分为两部分:意识部分(61-103章)和意志部分(104-120章)。

①、意识(61-103章):

(61-63章)从既往哲学遇到的问题入手;

(64章)揭示笛卡尔“我思故我在”暗含的非逻辑武断;

(65-69章)并从这个武断入手通过自然科学的逻辑实证说明横向的武断是认知的前提,无论这个认知是感性认知还是理性认知,以此说明主观“所知”的横向规定性及其横向感知武断的高效依存意义(回答了第61章的精神哲学的第一追问);

(70-75章)纵向的感应属性代偿进程是客观的“能知”的发生基础,以此说明“知”的纵向规定性或精神的发生学原理(纵向的感知增益是万物的衍存方式);

(76-79章)并总结为感应性三原理:“相对存在的感应原理”、“感应作用的模拟原理、“感应代偿的增益原理”。

(80-84章)由此,说清了“知”的本质就是其横向主观、纵向客观的统一在递弱代偿衍存进程下的衍存位相的表达或主体客观存在性的表达。

(85-93章)所以,既往精神哲学的一系列重要的概念在新的递弱代偿模型下均需要重新解读其内涵,如对象、条件、主体与客体、现象与本质、感知(包括感性、知性和理性)等。

(94-103章)并提出了新概念“广义逻辑”并在“广义逻辑”的逻辑序列下详细解读了形式逻辑、辩证逻辑、理性逻辑。

②、意志(104-120章):

(104-107章)精神存在作为感应属代偿的产物,意识为“感”,意志为“应”,二者同源同构,同步代偿,是预定性匹配关系。

(108-111章)意志代偿的尺度表现为心理动量,意志落实的指标是“苦乐”并提出“苦乐均衡律”,但苦乐的波动幅度随着载体的存在度递弱而代偿性递增;

(112-115章)意志落虚的指标是“美”并解读了美的本质,说明了美的感受会随着感应分离的加剧而增强。

(116-120章)意志序列、逻辑序列与感应属性代偿序列或物演序列是同一进程,随着代偿效力越来越低(即代偿无效性显化),在感应属性上分别表达为意志落虚和广义逻辑失洽。而在最后衍的人类社会阶段,自然分化的进程表象为以精神存在的分化或智质分化为主导的进程,并展现出一系列新特点,由此开启第三卷。

卷二逐章总说明:

61、存在都是感知中的存在即精神存在→62、精神存在的佯谬(精神存在作为“能知”的纵向客观性和作为“所知”的横向主观性)→63、笛卡尔的“我思故我在”也表达了精神存在的佯谬,一如历来的哲学两难(在横向的感知关系中,“知”和“在”历来不可沟通,从而无法说清“知”和“在”的关系)→64、“我思故我在”的非逻辑武断(“我思”作为“知”也是一种“在”,即“知”与“在”同一于“非逻辑元在”)(61-64章从既往精神哲学面临的问题导出“我思故我在”暗含的非逻辑武断)→65、感性的武断→66、理性的武断→67、武断是“知”的基础→68、“知”的意义在于求存→69、“知”的规定性源于“在”的规定性。→70、精神坐标图(65章、66章分别从感性、理性的角度证明64章的“非逻辑武断”,并顺势导出“知”的求存意义及其被“在”决定的代偿关系。由此完成70章的“精神坐标示意图”来图示“知”与“在”的关系)→71、证明存在性决定了精神本体→72、感应属性的纵向发展是解决横向二元问题的关键→73、感应属性的概念(进一步通过概念说明感应属性的本质,说明其与条件、结构的一体依存关系,这种关系即“感应性”)→74、感应性的纵向发展:说明感应性的演化表达着后衍存在者越来越复杂的纵向、横向的层级化的依存关系→75、感应性与存在性统一(71-75章是简略的证明感应性与存在性的纵向统一)→76、感应性三原理→77、相对存在的感应原理→78、感应作用的模拟原理→79、感应代偿的增益原理→80、形而上学的奇点问题及解决→81、简约原理达成代偿有效性→82、精神代偿的效用是求存→83、盲存即定在→84、精神哲学是以自然哲学为基础的“形而中学”(76-84章更加系统化的归纳出感应性三原理,详细而清楚的说明了纵向的客观的“在”与横向主观的“知”的统一,而感应性遵循的简约原理达成二者的衔接,由此解决了形而上学禁闭或形而上学奇点的问题或第六十二章精神存在佯谬的问题:存在性决定作为既往哲学精神本体的能知,所以,精神哲学只能是以自然哲学为基础的,即卷二以卷一的递弱代偿存在论模型为基础。)→85、“对象”的概念→86、“条件”的概念→87、“主体”与“客体”的概念→88、“现象”与“本质”的概念(85-87章是在新的精神哲学体系下展开一系列重要内容的解读)→89、感知结构的整体性解读:不同层级的理化感应、感性、知性和理性→90、感性直观及其特点→91、知性判断及其特点→92、理性与思维→93、推理与合理(89章总述感知结构;90-93章分述感性、知性和理性)→94、广义逻辑→95、逻辑序列→96、形式逻辑→97、辩证逻辑→98、理想逻辑→99、理想逻辑之定律→100、理想逻辑之质态→101、理想逻辑之向度→102、理想逻辑之函量→103、理想逻辑之归宿(94-95章总述广义逻辑及逻辑序列;96-103章分述形式逻辑、辩证逻辑、理想逻辑,其中98-103章又是对理想逻辑的总分论述,包括理想逻辑概念、定律、质态、向度、函量和归宿。)→104、感应同源→105、感应同构→106、预定性感应匹配关系→107、精神是对自然意志的贯彻(104-107章说明感应同源同构,表达为“预定性感应匹配关系”,而人类意志正是自然意志的表达)→108、心理动量是意志级别的尺度→109、心理波动下的苦乐本质→110、苦乐均衡律→111、意志代偿的求存意义(108-111章说明意向阶段意志落实下的“苦乐均衡律”)→112、意志落虚的指标是“美”→113、美的渊源及质素→114、美的实质在于维系依存→115、艺术美与自然美的同质(112-115章说明意向阶段意志落虚下的美的本质)→116、志向的特点:自由与虚妄(116章说明志向阶段的意志代偿特点)→117、意志序列的代偿规律→118、感应等位律下的志向代偿(117-118章说明意志代偿与递弱代偿原理的一致性,以及感应等位律下广义逻辑失洽和意志落虚的必然结局,而精神代偿的结局是由自然衍存的规律决定的)→119、精神全体→120、精神分化与社会分化同一(119-120章综合全卷,说明作为既往哲学精神本体的能知与精神载体是不可分割的元一存在,既是“知者”也是“在者”,且在最后衍的生物社会阶段以生物社会的形式继续演化)。

3、卷三121-180章逻辑脉络梳理

121-129章是总述社会的概念、发生学原理及发展进程:

本卷通过121-125章提出全新的“社会”概念,明确“社会”只是“自然实体结构属性代偿的延续”,导出结构代偿角度的物演坐标示意图,即社会坐标示意图。然后从单细胞生命入手,通过126-129章说明整个生物社会的发生发展进程。

130-164章分述原始生物社会、中级生物社会、晚级生物社会:

130-134章说明原始生物初级社会的特点规律;

135-145章说明中级生物社会的发生发展及其代偿特点,提出生存性状分化耦合原理,并用146章-157章的12条社会原理详细说明,和134章的五条社会定律(虽是对初级社会的总结,却适合整个生物社会)组成适用于整个生物社会的17条社会原理;

158章-164章论述的人类晚级社会的代偿特点,其中160-163章论述的智质代偿的十大特点是核心,说明人类晚级社会以智质分化为主导续贯中级生物社会的体质分化。

165-177章在全新的社会哲学体系下重新解读一系列重要概念:

经济、文化、政治、自由、平等、阶级、革命、战争、民主、道德、正义、国家、大同。

178-180章总结卷三及全书:

178章马斯洛的需求层级辅助证明了人性的代偿层级,说明了人性与物性的自然统一。179章明确这种统一就是现代版的“天人合一”逻辑模型。人类个体的生存史就是自然存在史的重演更是集中证明了这一点。所以,180章明确自然存在、精神存在、社会存在都是递弱代偿存在性规定下的同一流脉,所有存在都被递弱代偿的存在性或元质规定性所决定。《物演通论》的逻辑模型是无可争议的决定论。

卷三逐章总说明:

121、社会是人的存在质态→122、人类社会发源于生物社会→123、 社会学史及此前社会学的局限→124、人类社会是个体属性联构之属境或物演结构化末端之存境→125、社会进程就是物演的结构化进程(121-125章的目的是推出社会坐标示意图)

→126、从生命说起→127、 生物社会的起点:遗传与增殖→128、蓝藻代偿的双重效价→129、生物社会存在的代偿进程

→130、同质化的初级社会→131、初级社会的高生存度→132、初级社会的低残化度→133、原初代谢与孤雌繁殖→134、原始生物社会五定律

(130-134章说明初级社会)

→135、变异导出中级社会→136、递弱代偿是生物及其社会的结构化动因→137、机体化即社会化→138、多细胞生物与中级社会的联袂进化→139、三重障碍下的体质分化→140、性分化下的中级社会→141、中级社会的两大类型→142、膜翅目社会标本→143、亲缘与利他的关系→144、社会代偿独具的自性规定→145、生存性状残化耦合原理

(135-145章说明中级社会)

→146、1:社会演动公式E/S=1/R→147、2:社会度S与R系数正相关→148、3:S值趋升是对E值下降的代偿→149、4:社会方程S=ER→150、5:R系数总体趋升→151、6:生物与社会联属代偿→152、7:生存压力守恒→153、8:三大社会子系统→154、9:社会反馈系统→155、10:正反馈本质下的负反馈表象→156、11:社会结构稳定性趋降→157、12:自然方程

(146-157章用十二条社会原理解读生存性状残化耦合原理)

→158、人类社会存在度递弱表达为智质性状的分化耦合→159-163、智质代偿的续贯性ABC:A.智质属性的DNA余绪1、操纵性,2、遗传性,3、变异性,4、重组性,5、适应性;B.智质性状的类体质特征6、工具的位相,7、语言的位格;C.智质虚存的超自然质态8、超广延性,9、超表观性;汇总ABC的1-9.智质及其性状的可塑性10、可塑性→164、人类社会的演运趋势

(158-164章说明晚级社会智质代偿的特点和归宿)

→165、经济→166、文化→167、政治→168、自由→169、平等→170、阶级→171、革命→172、战争→173、民主→174、道德→175、正义→176、国家→177、大同

(165-177章解读晚级社会特有的13个概念)

→178、人性之“需求层次”→179、现代版的“天人合一”→180、存在性下的决定论

(178-180章用统一的递弱代偿存在性汇总三卷)