代偿的宿命:从单细胞演化看中医的系统智慧

引言:生命的代偿迷局

在自然物演的进程中,单细胞生物与多细胞生物并非简单的“进化”关系,而是处于两个不同的衍存位相。单细胞生物是独立的“全能战士”,而多细胞生物(如人体)则是数万亿残化细胞为了求存而不得不进行的“大规模组织化构合”。

当我们患病时,我们治愈的究竟是“零件”,还是这个“细胞社会”的运行逻辑?

一、寄居壳的诞生:单细胞生物的无奈“变异”

单细胞生物是一个“体积小,面积大;吸收多,转化强;生长旺,繁殖快;适应广,易变异;分布广,种类多”的群体,具有相对较高的存在度和相对较低的残化度。但在递弱代偿法则下,单细胞生物无法坚守住自己“遗传增殖”的代偿防线,从而让“变异”代偿接续,为发展成多细胞生物奠定基础(参见《物演通论》第131、132、135章)。

单细胞生物演化为多细胞,在早期只是一种无奈的试探。正如《物演通论》第138章所指出:

不聚不足以维持存续,聚之又令其大不舒畅,因为组织化的格局毕竟会带来某种束缚,甚至会由于势不可免的“分工”而带来某种“不公”,于是,在单细胞尚未完全丧失独立生存的潜能之前,它们尽可以作鸟兽散,尔后重新组合,以求改良。

但是单细胞生物演进为多细胞生物是自然事实,大自然并不会给予无尽的耐心让它在原地徘徊。单细胞生物由于残化的生存处境,不得不向外进行细胞间的组织化,而组织化造就了单细胞的三重障碍——物能代谢障碍、遗传增殖障碍、信息媒介障碍(参见《物演通论》第139章)。

当这种分化构合的结构一旦固定,多细胞生物的体质结构便成型了。

二、体内代偿:系统的造就和依赖

在经过不断无奈的调试之后,多细胞生物拖着摇摇欲坠的身躯面世。为了避免快速灭亡,他们已经代偿出复杂的手段。

体外代偿,构造了中级社会乃至晚级社会结构(《物演通论》卷三详细阐述了该方面的细节)。

体内代偿,造就了由众多单细胞分化构合而成的“组织、器官和系统”。《物演通论》第139章详细描述了这一过程:

最初的多细胞中、后生动物则是尽量减少膜遮蔽的多孔动物门(如海绵)和两胚层细胞均呈外向的腔肠动物门;至三胚层的扁形动物阶段,多数细胞悉遭遮蔽,于是,其体质结构随之开始了器官和系统的分化(有消化、排泄、神经等系统以及感受器官和生殖器官等)。

最初的多细胞低等动物多为雌雄同体,且主要采用游离配子体外受精的简单方式来增殖,尔后进化为雌雄异体的卵生繁育,再后才变为需要极其复杂的生殖器官和生殖系统来支持的胎生哺乳的孕育过程。

最初的多细胞低等动物至多只在某些体表部位生出个别特化的感受细胞,自扁形动物尤其是脊索动物以降,随着机体组织结构的复杂化,物种的“感知逻辑度”和“能动自由度”相应进化。

用更直白的话说:多细胞生物,本质上是诸多单细胞生物残化妥协,以完成各个单细胞的求存目的(物能代谢、遗传增殖、信息媒介)的寄居壳。有所不同的是,真正的单细胞生物自可以依靠自身就完成全部求存行为,但处于多细胞体内的单细胞却再没有能力独来独往,它们已经残化了自己独立的生存繁殖能力,交给了由它们自己构造的“组织、器官和系统”来行使各项生存职能。

三、 系统医学的博弈:外源介入对内源本能的不同调度

多细胞生物依靠“系统”生存,疾病同样应该利用“系统”来解决。医学本质上都是外源性的介入代偿,但其对人体本能系统的依赖程度截然不同。

当系统出现疾病时,西医与中医代表了两种截然不同的逻辑:

1. 西医的“线性思维”:替代本能的“刚性代偿”

西医将人体视为精密机器,其逻辑倾向于在系统失灵时,通过外源强力直接“接管”或“替代”本能系统。

(1)治病逻辑: 发现病灶 → 寻找致病因子(细菌/肿瘤/炎症因子)→ 使用外部手段(抗生素/切除/拮抗药)。

(2)局限性: 线性思维轻视了“系统代偿”,忽略了单细胞残化代偿出来的多细胞生物体是具有复杂的自运行的本能活动系统(包括抵御外界侵入物以及自身产生的肿瘤垃圾,比如人体有自组织的免疫活动、有溶解和排泄肿瘤物质的分泌排泄活动)。

当用外在药物或者手术来治疗疾病,如退烧、抗生素、血糖调控、人造器官等,长期下去是对数百万年精雕细琢的代偿性生理系统的持续干扰,导致生理活动紊乱,出现一系列的其他并发症。在显微镜等仪器下观察到了人体某个局部障碍,引入药物或者手术去消除障碍,不管该局部联系着整个生理系统,不顾该局部影响着其他器官组织,必然导致治一病生百病,陷入问题越解决越多的泥潭。

2. 中医的“系统思维”:调动本能的“柔性代偿”

中医不把人体看作机器,而是一个自我运作的生命系统(暗合了多细胞生物体是依靠组织、器官和系统生存的)。其核心逻辑是系统辩证:

(1)治病逻辑: 观察症状(望闻问切)→ 辨识人体当前的活动趋势和系统状态(辨证)→ 调动人体本能系统来实现抗病愈病(对外排异/自主调节)。

(2)系统观的体现: 中医系统思维治感冒,不看你是哪种名称或者编号的病毒、细菌,用人体汗腺系统或者微循环系统的排异能力就可以实现治愈疾病,经典方剂包括麻黄汤、桂枝汤、透表汤等。不用主观的杀菌,退烧等破坏生理状态的方式。

治内源性疾病,比如糖尿病、高血压,不搞降压降糖药,而是通过系统思维分析出“生化系统”、“分泌系统”、“胃肠道系统”、“循环系统”等系统出现故障。中药药方调节这些系统,让系统恢复本来面貌,内源性疾病就实现了治愈,而且经常出现多个内源性疾病同时好,更加证明了多细胞生物体依赖“系统”生存的代偿规定。

说明:在现代科学文化和教育体系占据主要话语权的今天,批判中医的声音也十分之大。也不得不承认当下许多中医做着损人不利己的事情。在本文中提及的中医,是指治病有效、逻辑清晰、可重复的治疗思路和方案。您要是有那么点相信,但存着更多的怀疑,建议多学多看多了解多实践;您要是一点不信,一笑弃之即可,少费口舌。

四、案例对比:系统医学的系统效应

1.扁桃体炎:是“暴力拆除”还是“顺势利导”?

(1)西医线性思维: 炎症反复 → 细菌感染 → 既然抗生素无效,干脆切除扁桃体。这是典型的“暴力拆除零件”。扁桃体的生理作用消失,免疫系统的负担加重。

(2)中医系统思维: 扁桃体发炎是身体的排异反应,看出排异趋势,顺势利导。

如方药“透表汤”:金银花、连翘、牛蒡子、牡丹皮、牛膝、大青叶、桔梗、紫草、甘草、葛根。

这个药方可以治疗急性咽炎和慢性咽炎。反复扁桃体炎是为什么?西医认为可能是细菌在扁桃体隐窝内形成了耐药的“生物膜”躲避攻击,使扁桃体从原本的“免疫卫士”变成了难以根除的“感染病灶”。

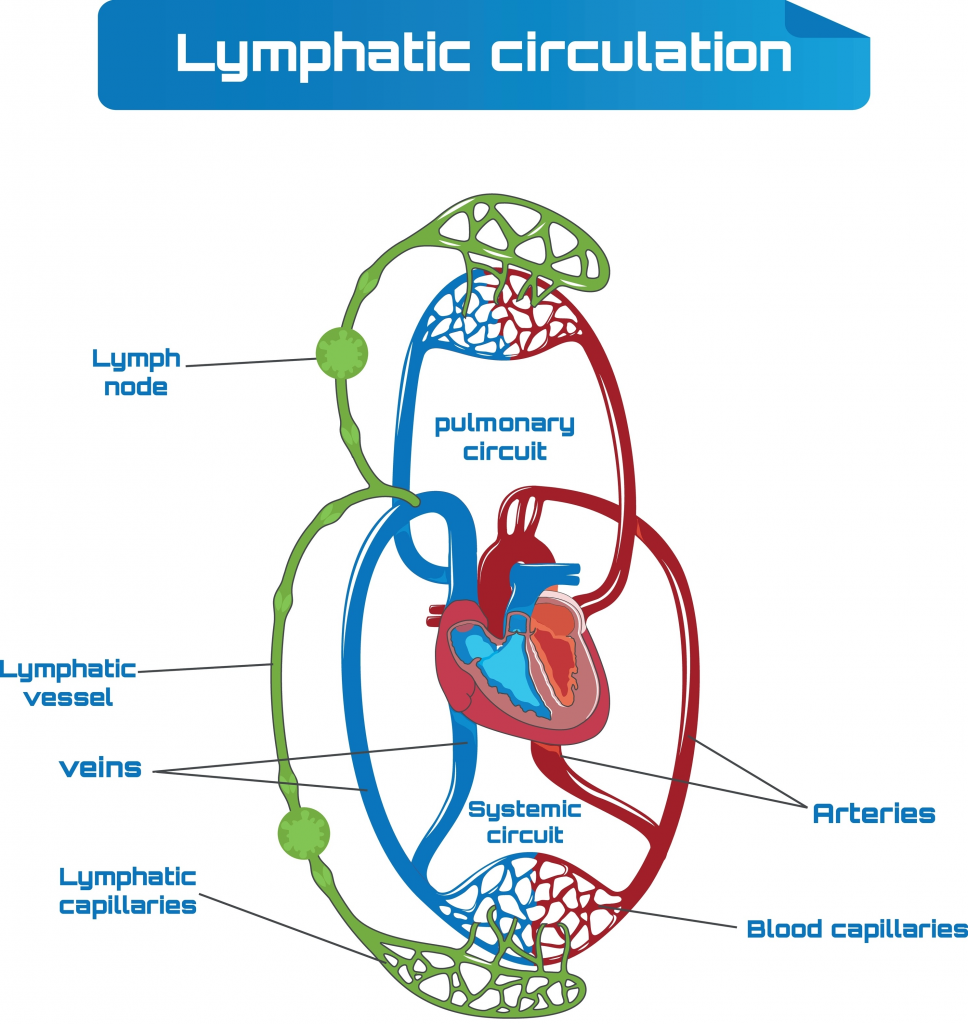

但中医不这么看待问题,中医认为首先是有致病物(不管它是细菌、病毒还是个别的啥东西),这个致病物是免疫系统需要控制和排异到体外的东西。可是为什么总是好了又犯?因为身体的各个“系统”存在障碍,比如血液循环系统出现了红细胞粘腻、血管通透性不好等问题,同时可能淋巴循环系统也不好导致免疫系统工作不利无法彻底清除致病物。

看上面的透表汤,金银花、连翘、牛蒡子有利于毛细血管以出疹子或者出血的方式排泄致病物以及免疫垃圾,牡丹皮改善身体血液循环系统让红细胞粘腻阻塞情况降低,牛膝、紫草让充斥在扁桃体处的有毒物质连带血液尽量前往肠道排泄,大青叶、桔梗促进扁桃体将免疫垃圾(如痰液)顺利排出,葛根通行津液系统(包括血液、淋巴液等)让免疫细胞尽快周转到达扁桃体处,甘草缓解药力和末梢神经减缓疼痛。

就在这样一张药方中,治疗长年的急慢性扁桃体炎反复发作,病人不需要切除扁桃体也能恢复正常生活。这种治疗方法,利用的是人体的本能系统,利用的是人体通过递弱代偿构造出来的循环系统(包括血液、淋巴液乃至组织液)、排泄系统、免疫系统、神经系统,并没有哪一味药去直接起到了杀菌消毒的作用。

在人体这个多细胞结构体内,扁桃体这个组织/器官发生了病变,可以依靠消化、排泄、神经、循环、免疫、内分泌等系统来实现愈病。为什么?因为多细胞结构体是依靠“系统”生存的,疾病同样可以且应该利用“系统”来解决,而非越俎代庖的跳过“系统”,在系统中横插一脚,去干预组织、细胞乃至基因。

2.口腔溃疡:杀菌还是排异?

举一个更容易理解中医依靠“系统思维”治病的例子。当我们感到口疮难忍或牙龈红肿时,两种思维的交锋便开始了:

(1)西医线性思维:看到红肿溃疡,其逻辑链条是:红肿 = 炎症 = 细菌/病毒感染 + 维生素缺乏。干预手段是使用抗生素杀菌、涂抹皮质激素止痛、补充维生素B2。

(2)中医的系统思维:中医认为口腔并非孤立存在,它是全身经络反馈网的一个终端。所谓“病在口,源在脏”。这是治本的方法,要关注是不是其他系统的口腔问题。

有一个又治标又治本的方法,不像西医那样去搞对抗。看看“大黄牡丹皮汤”这个药方:大黄、牡丹皮、白芍、当归、桃仁、茯苓、牛膝、川芎、栀子、甘草。

这个药方治口腔溃疡牙龈肿痛非常有效。简单来说,它让瘀堵在口腔那里的有毒的血液,去大肠里排泄,然后让新鲜的血液到口腔处,让口腔破溃处快速愈合。

怎么实现的?大黄、牛膝、栀子实现了让肠道蠕动同时诱导头部带有病理物质的血液向肠道去,人体像平躺的河流,血到肠道去了,心脏泵出的新血就会自动往头部走。当归、桃仁、川芎是活血药,让全身血液循环加快一些,周转得快一些。血液周转快了,带着营养、氧气和免疫细胞就更加频繁的前往口腔处。茯苓利尿过滤全身前往肾脏的血液。就这样汤药喝到人体内吸收后,发挥着作用,血液一遍遍循环着,口腔处的有害物质随血液前往肠道和肾脏过滤,新鲜血液不断补充道口腔处,病很快就好了。怎么知道肠道和肾脏具有排毒能力?因为病情严重的人,喝完这个方剂会出现尿血或者大便带血(病情轻的人不会出血,因为血液是很珍贵的,身体除非认为这部分血已经被感染的太严重无法再使用了,否则不会轻易排泄出体外)。

这个案例说明什么?一个口腔问题,居然可以利用血液循环系统引导到大小便排毒。这就是“系统”的真实含义,人体是个系统,脏器、组织、细胞之间具有密切的依存关系。

因此,也可以说,不应该有“某个组织或者器官病了”的说法,因为胆病了,一定影响到肝。胃病了一定影响肠。肝病了一定影响人体整体的生化程序。更或者说,不论哪个地方病了,影响的都是全身,只不过暂时没有明显症状而已。基于这种“系统视角”,看病治病在“系统”中求解也就变得有理了。

3.五苓散:同一个药方治完全相反的症状

再谈一个药方,叫五苓散:茯苓、桂枝、白术、猪苓、泽泻。

这个药方最早被提出来治中医命名的“停水”,症状是:口渴不停地喝水却解不了渴、小便却很少。

但是,还有人有另外一个症状:身体出现水肿,不想喝水,小便少。同样用这个药方,可以恢复口渴正常饮水排尿。

同一个药方,既治饮水不休,又治不思饮水。这是2个相反的症状啊!在线性思维里,是难以理解不同的症状为何有相同的解决方案?

换到系统思维:

(1)前者是胃肠道能力不足,水停留在胃组织,无法正常经由生化系统进入血液,运输到全身细胞。因此出现了细胞缺水,通过生理系统产生口渴的感觉,不停的喝水(喝到最后胃胀撑得难受,甚至会吐出来)。小便少是细胞和血液里都缺水,经过肾脏时没有可过滤的水,自然排尿减少。

(2)后者是身体的水停留在全身组织内,不进入细胞,也不进入血液循环,因此可以看到体表的水肿,也感觉不到口渴。

综合来看,2者都是人体的水液代谢出现了障碍。水液代谢的工作只依靠某个器官?不是,依靠的是多系统多组织。

五苓散中的桂枝,起到了加快全身血液循环的作用;茯苓白术在桂枝的作用下,到全身各处(包括胃)促进组织把水吸收了,进入细胞和血液中;茯苓、猪苓、泽泻加快肾脏对体内多余水分的排泄。依靠这样方式,人体实现了水液代谢的自主调节,该进入细胞的进入细胞,该进入血液的进入血液,该排出体外的排出体外。

一个药方,实现了水液的双向调节,不想喝水的开始想喝水了,不停喝水的开始减少喝水量到正常了。没有系统思维,就难以理解这其中的奥妙。治水液代谢障碍,没有用利尿剂,没有干预微量元素,用的是身体本具有的体液平衡能力。

更多的案例还包括“风湿性心脏病、胆结石、高血压、糖尿病、红眼病等”,有时间再继续分析中医的系统治疗思路和药方解读。

多细胞生物依靠“系统”生存,疾病同样应该利用“系统”来解决。越俎代庖地针对细胞乃至基因,犹如在人类社会层级忽略生存性状耦合原理,从而被基因决定论的局部有效性而障眼。

系统医学,不是零件的修理工,而是生命系统的守护者。理解了单细胞到多细胞的衍存位相跃迁,我们才能真正读懂中医那种看似“玄学”实则极具价值的系统智慧。

五、 强力代偿的博弈:西医在急性领域的不可替代性

在赞扬了中医的系统思维后,我们必须面对一个现实:当多细胞生物的“寄居壳”遭遇突发性的物理毁损(如车祸创伤、战争创伤等)或系统性的瞬间崩溃(如急性器官衰竭)时,西医的线性干预展现出了更具“力度”的代偿效力。

越后衍的存在者,存在度越低,抵御外界波动的能力就越脆弱。在某些极端时刻,人体这个“细胞社会”已经来不及通过自身的循环、免疫系统进行缓慢的自愈。

西医在外科手术、急救医学中的逻辑,本质上是“外部代偿”的最高体现:

急性创伤: 当血管断裂,人体自身的凝血系统已无法维持血压,西医通过物理缝合与体外输血,直接替代了受损的循环功能。

器官衰竭: 当肾脏或肺部停止工作,血液透析(人工肾)或ECMO(体外膜肺氧合)跳过了人体内部残化的组织,直接在体外行使物能代谢职能。

这是一种“不讲道理”的强力介入。它不求系统自愈,而是直接代行职能。在生死存亡的几分钟内,这种“零件式”的精准对冲,是多细胞生物唯一的救命稻草。

代偿的不断追加,往往意味着系统对外部干预的依赖度越高。 西医在急性领域的“特效”,正是利用了极高强度的外部能量和技术,强行维持住即将瓦解的生命结构。

六、 医学的未来与反思

中西医的不同,是系统思维和线性思维的不同。但是它们都是人体残弱的“智慧代偿”。

单细胞生物无须“辨证”,亦无须“系统调理”,它们依靠感应与本能便能稳坐百亿年的时空坐标。而人类之所以需要中医那套玄奥精微的逻辑——阴阳、五行、气血、脏腑——恰恰是因为我们的生理本能已经残化到了仅靠本能无法自洽的地步。中医那璀璨的智慧体系,本质上是人类在存在度极度流失后,不得不动用“理知逻辑”来模拟和接管生理稳态的高阶精神代偿。在这一点上,中医与西医无异,都是一种代偿手段。

中西医之争,不过是“五十步笑百步”。 西医是“饮鸩止渴”的猛药,中医是“温水煮青蛙”的缓药。两者都在代偿的泥潭里挣扎,只是姿态不同。

在人类存在度不断下探的情况下,人体的生理系统不可避免的遭受环境、文化、食品乃至战争等外部因素的持续性甚至不可逆地破坏。医学的未来,不应是两种思维的排斥,而应是人类在递弱的宿命中,如何更智慧地运用这些代偿工具,去守护那个由万亿细胞共同托举的生命奇迹。

因此,中医与西医并非对立,而是应对不同情况的组合手段:

- 中医:侧重于系统内部的本能修复,适用于系统尚有自我调控能力的阶段。它追求的是“长治久安”。

- 西医:侧重于系统外部的功能替代,适用于系统已经崩溃的绝境。它追求的是“起死回生”。

当前的主流医学,过于沉迷于功能替代,沉迷于替代本能的“刚性代偿”,不断增加人体健康的外部依赖物,导致人体乃至医疗系统的不堪重负。真正的生存智慧在于意识到,任何医疗干预本质上都是对生命的代偿维护 。递弱不可逆转,代偿无法刹车 ,但面对不同情况可以有不同的代偿策略:

在治疗能够“本能修复”的疾病时,坚决不用“功能替代”。如无必要,勿增实体——奥卡姆剃刀原则在此显现 。在不得不进行“功能替代”时,要果断前行,那是“不代偿则无以求存”的时刻。

医学不应是人类战胜自然的武器,而应是我们在通往‘失存’的长坡上,用来抵御寒冷、延缓滑行、保持最后一份生命尊严的温和代偿。我们不必为这种‘智慧’感到自豪,因为它本身就是衰落的明证;但我们必须保持“克制”和“平衡”,因为它是在万劫不复的加速坠落中,人类唯一能做出的不再主动追加速度的止损努力。

附录:系统医学 vs 线性医学 逻辑差异对比表

| 维度 | 线性医学 (刚性代偿) | 系统医学 (柔性代偿) |

| 核心隐喻 | 人体是精密机器 (零件组合) | 人体是自我运作的生命系统 (细胞社会) |

| 疾病定义 | 局部病灶或指标异常 | 系统耦合失调与代偿反馈紊乱 |

| 治病逻辑 | 线性因果:寻找致病因子并外部干预 | 系统辩证:辨识系统趋势并调动本能抗病 |

| 干预手段 | 暴力拆除/功能替代:如切除、抗生素、激素对冲 | 顺势利导/功能修复:如排异、活血、双向调节 |

| 处理急症 | 强力介入:在系统崩溃时提供外部代行职能 | 侧重内部修复,适用于系统尚有调控能力的阶段 |

| 最终目标 | 消除局部障碍,控制症状 | 恢复系统稳态,长治久安 |

| 代偿代价 | 强度高、干扰大,易产生依赖及并发症 | 扰动轻微,试图唤醒远古本能恢复系统平衡,相对柔和 |